野地秩嘉

第29回

伊藤忠のガス石油部の担当として高原友生がエネルギー関係の仕事をやっていたのは環境が激変した時代だった。彼に課せられたのは川上の開発であり、川下の伊藤忠燃料、伊藤忠石油というガソリンスタンド、灯油販売の販売店を活性化させることだった。

第28回

高度成長から現在、そして未来に至るまで、総合商社が大きな役割を果たしてきたのが資源の安定的な調達だった。資源とはエネルギー源である石油、天然ガス、石炭、ウラン、そして産業の米と呼ばれた鉄鉱石、加えて各種金属類である。

第27回

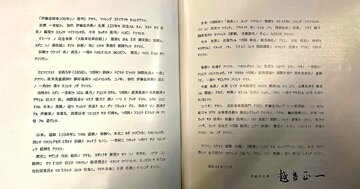

瀬島龍三は業務部と他の部門のスタッフのために「スタッフ勤務の参考」というマニュアルを作った。長いマニュアルだけれど、言いたいことは次の二つだろう。

第26回

敗戦時の1945年、日本の人口は約7215万人だった。それが10年後には9008万人、東京オリンピックの翌年1965年には9921万人になり、1970年に人口1億人を突破している。25年間で2800万人の消費者が生まれた。

第25回

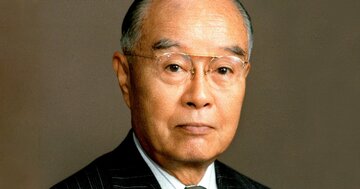

1960年、戦後初代の社長、小菅宇一郎に代わり、繊維出身の越後正一が社長になった。越後は滋賀県の湖東に生まれ、戦前、伊藤忠兵衛の書生として八幡商業、神戸高等商業に進学することができた。神戸高商を出た後、いったんは合同紡績に入社する。それは伊藤忠が不況で人を採用しない頃だったからだ。

第24回

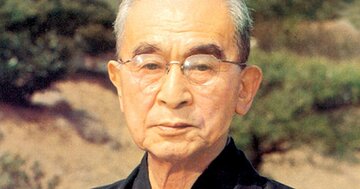

嘱託として入社して1年後、瀬島龍三は航空機部の次長になり、翌年は機械第三部長、翌々年には業務部長になっている。小説『不毛地帯』(山崎豊子著)の影響で、戦闘機納入で活躍したように思っている人は少なくない。だが、本人も言っているが、「実際には何もタッチしていない」。航空機部の次長とはいっても専門知識があったわけではない。やっと日本のビジネス社会に適応し始めたところなのだから。

第23回

職業軍人でシベリア帰りの瀬島龍三に対しては、世の中や伊藤忠社内からの冷たい目があった。だが、世の中の大半が旧軍人に反感を抱いていたというのは事実とはちょっと異なる。敗戦時の日本の人口は7215万人で、うち800万人は軍隊にいた。若い男性のほぼ全員は軍隊勤務だったと思っていい。

第22回

瀬島龍三の場合は敗戦から13年が過ぎた後の就職だが、軍隊がなくなって、公的機関や民間企業に職を求めた人数は多い。敗戦時、陸軍と海軍にいた人の数は約719万人(『昭和国勢総覧(下巻)』東洋経済新報社)。うち、戦傷、行方不明、戦死者の数は約186万人。数は一部、重複するけれど、敗戦時、海外にいた軍人軍属、民間人は約660万人。こうした人々がすべて国内で職を探して食っていかなくてはならなかった。

第21回

1957年、高原友生は金属部の鉄鋼原料(石炭)担当から異動し、新設された業務部に加わった。業務部は軍事組織でいう参謀本部であり、経営者の判断に役立つ情報収集、情報処理をする。経営判断に役に立つ提案はするが、経営者の判断に対しては、意見を求められたときだけ述べる。エリート集団ではあるけれど、会社の進路を決定する組織ではなく、あくまで経営を補佐する「幕僚」で構成された部門だ。

第20回

「総合商社の語は、戦後、使わるようになった。1955年(昭和30)年ごろから、わが国産業界およびジャーナリズムで使用され始めたといわれている」(『総合商社の研究』田中隆之 東洋経済新報社)。同書の著者は総合商社という言葉が誕生する以前は「貿易商社」「財閥系商社」「繊維商社」と呼ばれていたとしている。

第19回

戦前から働いていた経営者にとって公職追放は過酷な政策だったかもしれない。けれども、日本経済のその後にとって、公職追放は悪い面ばかりではなかった。GHQは戦争を生む体制をなくすために行ったが、副次的な効果として、日本社会の若返りにつながったのである。

第18回

太平洋戦争が終わり、食うや食わずのなか、外地にいた社員が引き揚げてきて、大建産業の商事部門(伊藤忠)は苦肉の策でその日暮らしをするほかなかった。工場が残っていたメーカーであれば資材を求めて戦前と同じ仕事をすればいいけれど、モノを持っていない商社はまず社員が飢えないようにしてから、扱う商品を探すしかない。

第17回

1931年の満州事変を端緒に日本は中国を侵食、満州国を建国し、37年の盧溝橋事件から中国と全面戦争になった。その後は歴史の教科書にある通り、主にアメリカと戦う太平洋戦争が始まる。戦争は約4年間続き、敗戦は1945年8月15日である。

第16回

後に伊藤忠の戦後2代目の社長になる越後正一は高橋是清が財政政策を始めた頃から敗戦まで、伊藤忠の社員として中国の青島支店に赴任した。その後、満州国総支配人として奉天(現・瀋陽)へ行き、さらにもう一度、青島支店長として中国に戻っている。

第15回

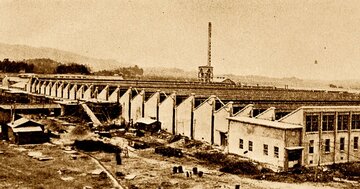

昭和恐慌の前年の1929年、二代忠兵衛は縮めていた身体を伸ばす大きな勝負に出た。持ち金を集めて富山県に呉羽紡績という紡績会社を設立したのである。呉羽紡績は成長し、後に伊藤忠、丸紅、呉羽紡績3社は二代忠兵衛の会社の「御三家」と呼ばれるまでになった。

第14回

大戦景気は長くは続かなかった。戦争が終わり、ヨーロッパ諸国の生産力が回復してくると、日本の輸出は後退し、貿易収支は輸入超過に転じていく。重化学工業の分野では質のいい輸入品が増加していき、国内の製造業を圧迫した。

第13回

二代忠兵衛が帰国した翌年の1911年、貿易にかかわるものには画期的な条約が結ばれた。外務大臣、小村寿太郎の努力により、アメリカと新しい日米通商航海条約が結ばれた。これによって関税自主権が完全に回復されたのである。

第12回

二代忠兵衛が洋行で得たもっとも大きな財産は井上準之助との出会いだった。本人自身が「井上さんと出会ったことが後半生を決めた」と語っている。二代忠兵衛にとって生涯の師となる井上は、浜口雄幸内閣(1929~31)の大蔵大臣として金解禁を断行し、結果として不況を引き起こしたとされる。

第11回

伊藤本店をはじめとする各店の業容が拡大していったのは、明治期以降の人口の増加(1868年の明治維新時3330万人、1945年の敗戦時7199万人)、そして洋服という繊維産業にとっての新マーケットの登場にあった。

第10回

伊藤糸店では綿糸相場の激しい動きに対応するため海外の情報もつかんでおくことが重要だった。広範囲の商品知識はもちろん、 業界動向に対するきわめて深い専門的研究がいる。需給の状況、相場の見通しなどを知るには糸店の店員は何よりもまず情報の入手に機敏であることが要求されたという。