鈴木明彦

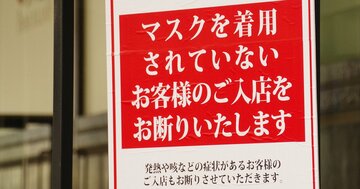

新型コロナウイルスの感染第4波が猛威を奮っている。日本でも1日の新規感染者数が7000人を超える日があるなど、昨年終わりから続いた第3波と同じような感染拡大となっている。新型コロナウイルス感染者数を地域別に整理し、第3波までの結果と第4波の違いを明らかにするとともに、東京オリンピック開催の是非を考える。

日本のコロナ対策はあまり評判がよくないが、欧米の国々と比べれば明らかに感染は抑制されており、経済成長率のマイナス幅も小さい。しかし、ワクチン接種に出遅れるなど、今後、日本のコロナとの戦いは厳しさが予想される。日本でワクチン接種が本格化するタイミングで、東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されている。ワクチン接種とオリンピック開催の両立の是非について、考えてみよう。

デフレとの戦いは20年を迎えたが、コロナ禍で日銀は強力な緩和手段を持ちマネーストックも拡大し始めた。だがそれでも物価目標実現は難しく、今回の政策見直しもそれを意識したものだ。

日本銀行は3月の金融政策決定会合で、より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検を行い、その結果を発表した。日銀が示した対応は数多いが、それぞれの制度のルールが複雑なこともあり、一般には日銀の狙いが見えにくい。長年シンクタンクで活躍しているエコノミストが、日銀が打ち出した新しい制度を端的に解説するととともに、その裏に隠れた日銀の「真の狙い」を浮き彫りにする。

日本銀行の「金融緩和の点検」では長期金利の変動の活性化やETFの機動的買い入れの観測が先行したが、政策金利のフォワードガイダンスの強化などで、デフレと戦う姿勢を示すことが本丸と思われる。

2月の月例経済報告の景気判断は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さがみられる」と、長くて難解な文章となった。判断に迷うと文章が長くなるのが、政府の景気判断の悪い癖だ。しかし今回は、判断に迷っているというよりも、踊り場入りを認めたくないという政治サイドへの配慮が働いたように思える。政府の景気判断のあるべき考え方を示すとともに、民間エコノミストとして日本景気の現状を明快に断ずる。

新型コロナウイルスとの戦いはワクチン接種が始まり終盤戦に入ったが、開発で出遅れ自前のワクチンがない日本は、感染防止と感染者の隔離・治療の「専守防衛」に徹することが重要だ。

コロナの感染抑制に成功した中国は、2035年までに中等先進国になるという目標を打ち出した。それには所得水準を15年間で2倍にしなくてはならない。中国は本当に中等先進国になれるのだろうか。これまでの経済成長を振り返るとともに、これからクリアしなければならない条件、そして国際競争力を高めるうえで最適な人民元政策を考える。

2020年の日本経済は、コロナショックに見舞われて大幅なマイナス成長を余儀なくされた。今の日本景気は着実に回復しているが、2021年の経済成長率はゲタを履いてプラスに転換するものの、2021年も緩やかな景気回復が続くとは単純に考えにくい。日本景気を長年ウォッチしてきたエコノミストが、リーマンショックと今回のコロナショックの違いを解説し、2021年の日本景気の行方を大胆に解説する。

日本銀行が「政策点検」を打ち出したのは2%物価目標の実現が遠のく中でコロナ対応の特別オペをコロナ後も強いられる懸念があるからだ。新たにマイナス金利の継続をコミットメントに加えるなどが予想される。

コロナ感染の第3波は過去最高の感染拡大であり感染爆発を起こさないことが最優先課題だ。コロナ対策では感染防止第一と経済重視の考え方が調整されず、迷走することが経済には一番のリスクだ。

TPP交渉は、オバマ政権時の米国が中国をけん制するために参加を表明し、日本も遅ればせながら参加表明したという点で、米国追従の日本外交の典型例のような形で始まった。しかし米国は、トランプ大統領によって突然TPPを離脱。それでも日本が諦めず、残った11カ国でTPP合意に至ったことは、それまでの日本の外交とは一線を画すものとして評価できる。米中対立が続く中、日本は独自の外交努力で手に入れたTPPをどのように扱うべきか。

新型コロナ対策を論じるときに「命と経済の両立」というフレーズがよく使われる。確かに、人の命も救うし経済も活性化する対策ならば、誰も文句はない。しかし、そのような対策が果たして存在するのだろうか。最後には、両者のバランスをどうとるのかという選択の問題が残る。感染防止を第一に考える専門家と経済を重視する政治家の考えをそれぞれ整理し、Go Toキャンペーンなどの需要喚起効果と、政府がとるべき需要喚起策のあり方を論ずる。

金融機関を通じた資金供給の伸びがバブル期以来になったのは銀行が日本銀行の金融支援特別オペを活用して融資をすれば利ザヤを稼げるからだ。企業の資金繰り支援は重要だが長引くと新たなリスクが生まれる。

新型コロナウイルス感染の広がりは、世界の経済活動を停滞させ、今年前半の世界経済は大きな収縮を経験することになった。しかし、日本経済の現状から先行きまでのすべてを新型コロナで説明してしまう傾向が強すぎないだろうか。現在こそ、ムードに流されない冷静な観察が必要だ。景気とコロナとの関係でよく言われている「6つの通説」を冷静に検証する。

アベノミクスは成長率をそれほど高めたわけでないが、それでも安倍政権が歴代最長政権になったのは看板の「デフレ脱却」が実現せずマクロ政策をいつまでも打ち続けたからだ。

コロナ対応のための日銀の資金供給によって、マネーストックが拡大している。これまでも日銀当座預金への+0.1%の付利は行われていたが、今回の付利は、貸出しで対応した金融機関だけが得られるメリットだから、金融緩和につながっているのだ。日銀当座預金への付利で金融機関への貸出金利を実質的にマイナスにした日銀は、発想の転換でゼロ金利制約を克服したといえる。これを機に、評判の悪かったマイナス金利政策の運営方法が修正されたり、一気に廃止に向かう可能性はあるか。

景気の「山」が2018年10月と認定されたが、政府内では景気判定方法の見直しを求める声が上がる。景気変動が小さくなる中で判定方法の見直しが必要な面はあるが、「戦後最長の景気拡大」にならなかったのが理由なら筋違いだ。

内閣府の経済社会総合研究所は、景気動向指数研究会を早ければ7月中にも開催し、2018年10月を景気の山と認定する見込みだ。景気後退はもともと分かっていたことだったが、意外だったのは、政府がこのタイミングで景気後退を認定しようとしていること。2018年10月から景気が後退していることを認めると、アベノミクスにとって色々不都合なことが出て来るはずだ。今になって政府が景気後退を認めた理由を、官庁エコノミストがおかれた立場などから考察する。

5月の経済指標も厳しい結果となったが、サプライズではない。分かり切っている景気の厳しさを強調するより、いつ景気が持ち直してくるのかを考える方が大事だ。「夜明け前が一番暗い」という言葉があるように、景気は持ち直しの動きがすでに始まっていると考えらえる。第二波の襲来も視野に入れながら、ウイズコロナ時代の日本景気のあるべき姿を考える。