木俣正剛

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。AKB48の前田敦子さんを佐藤健さんがお姫様抱っこしたスクープ写真は大反響を呼んだが、なんと新人記者のビギナーズラックだった。

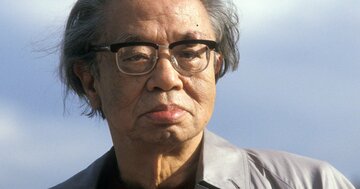

ITの時代になって、若くて金持ちで芸能人と交際するのがカッコイイ経営者像になった。しかし、昔の経営者は違っていた。昭和を代表する経済人たちは、立ち居振る舞いの1つ1つが本当にかっこよかったのだ。元文春編集長が、彼らと過ごした日々を振り返る。

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。元東京都知事・石原慎太郎の、コワモテだけどなぜか人が離れない魅力とは。

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。長年、大手マスコミが黙殺してきた北朝鮮問題を、なぜ文春は伝えられたのか。

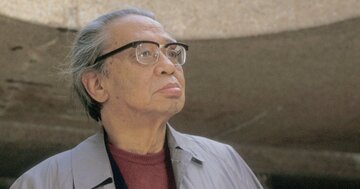

飛ぶ鳥を落とす勢いの田中角栄を内閣退陣に追い込んだ立花隆氏の『田中角栄研究』は、多くの人の人生を変えた。30年以上たって、人生を狂わされた田中角栄の娘が立花氏の前に現れる……。当時の光景を、元週刊文春編集長が語る。

『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。政治家にとって、メディアとの付き合い方は重要だ。小泉純一郎と安倍首相晋三、2人の首相のメディア戦略はまるっきり違った。その知られざる素顔とは。

雑誌には、屋台骨を支えてくれる職人たちがいる。文芸春秋社にも、かつてそうした人たちがいた。『週刊文春』の表紙を長年描いてきた和田誠さん、そして『文芸春秋』の巻頭随筆を執筆していた阿川さん親娘だ。彼らと接して感じた「熱き魂」についてお伝えしよう。

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。今回は、自民党元幹事長の野中広務氏との親子2代にわたる不思議な縁をお話しする。

週刊文春と「似たような雑誌」と思われている週刊新潮だが、実は社風は全然違う。プロの新潮に対して、文春はアマチュア。素人目線で「なぜ?」と迫るのが文春の編集方針と言っていい。そんな「素人」だからやってしまう笑い話が、実はこれまでたくさんあった。

週刊誌のスクープや大物著者の開拓につながる手紙などの交渉術を、『週刊文春』元編集長が伝授する。強引な取材だけでは、人の心を動かし、貴重な情報を得ることはできない。実は、心の琴線に触れる「思い」を伝えることが大切なのだ。そんな事例はたくさんある。

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。ひょんな縁から『東大合格生のノートはかならず美しい』というベストセラー書籍と、コクヨ『ドット入り罫線ノート』のコラボが誕生した経緯を振り返る。

『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。今回は誰もが気になる「タレコミのお値段」。世間では10万~30万円が相場だと思われているようだが、実はそうではない。真相はどうなっているのか。

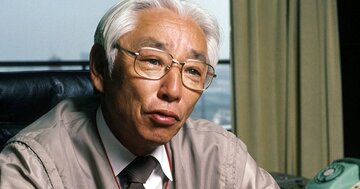

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。文豪・松本清張の凄みを、人間味あふれる名言とともに振り返る。

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。新米編集者だった筆者が見た、文豪・松本清張の意外な素顔とは……。

文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。今回は、筆者が勤務している大学で、学生たちによる「芥川賞選考会」を開催したときの経験をお伝えする。

文芸春秋に40年間勤務し、『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。芥川賞史上最高のベストセラーとなった又吉直樹さんの『火花』の舞台裏と、芥川賞にまつわる「事件」をお伝えします。

純文学の新人に与えられる最高の栄誉、芥川賞。その選考会は、厳格に非公開で進められる。選考会の司会を4回務めた経験を持つ元『文芸春秋』編集長が、司会者の目から見た真実をお伝えする。メディアも容易にうかがい知れない現場の雰囲気は、どうなっているのか。

筆者は文藝春秋の編集者だった20代、6年間にわたって松本清張先生の担当をした。週刊誌から異動して、初めての作家の担当だ。当時編集部には、恐怖の「松本清張伝説」なるものが言い伝えられていた。筆者は毎日のように、巨匠の意外な素顔を垣間見ることになる。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言中に、賭け麻雀の発覚で辞職に追い込まれた黒川弘務・東京高検検事長。検察への政治の介入が問題視されたが、似たようなケースは過去に何度も起きている。長年検察を取材してきた、元『週刊文春』編集長が明かす。

ある日、「坂本弁護士一家を殺害した」と主張する男が現れた。報じられていない情報を知っている一方で、話がどことなく嘘くさい。裏取りに奔走した週刊文春編集部が出した結論は「見送り」。あわや大誤報を打たされるところだった、その男の正体とは。