日産とはソニーの不文律が足かせに

トヨタとは“水と油”で離反

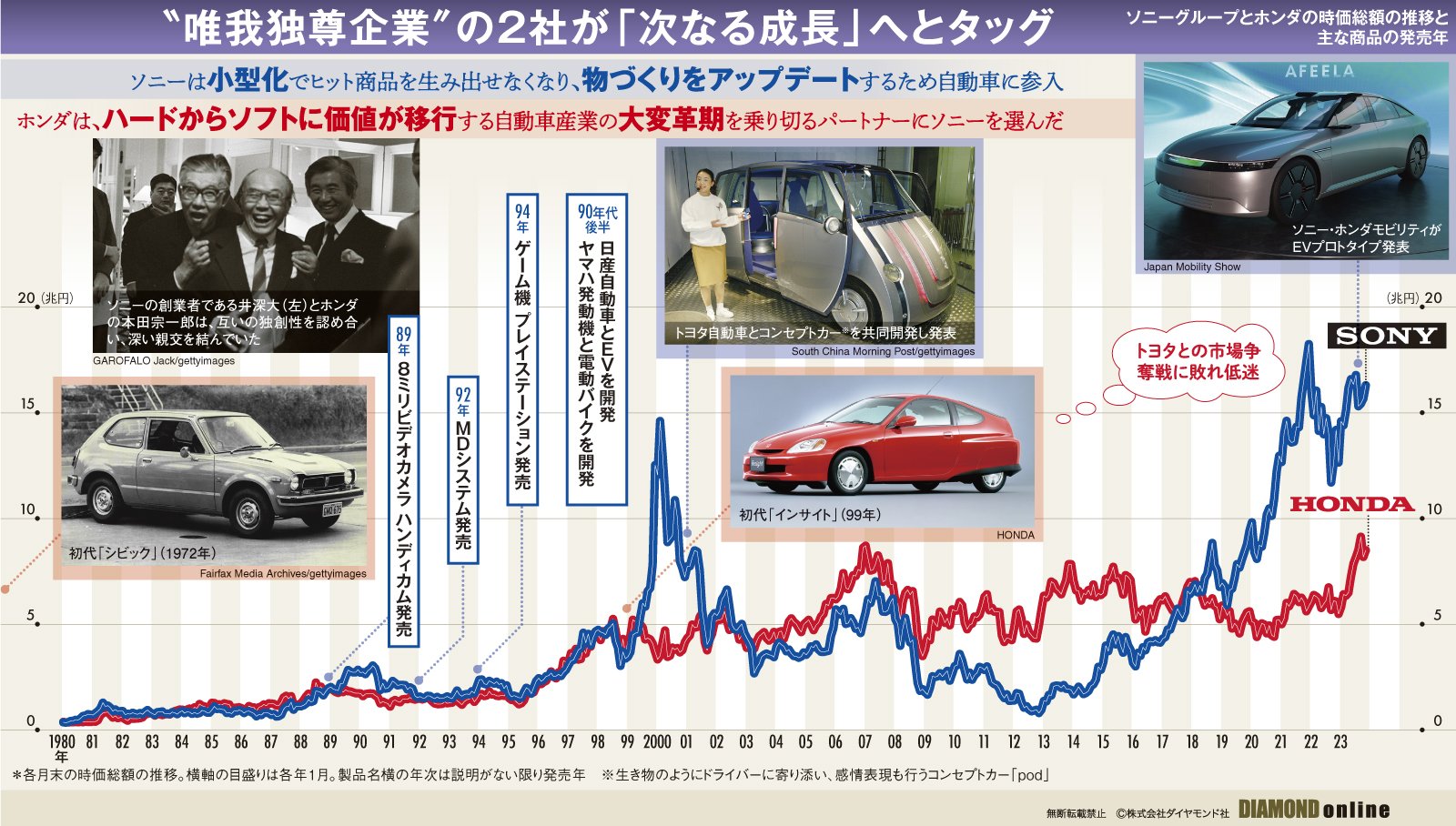

ソニーと日産のEVプロジェクト凍結の大きな要因は、「人の命に関わる製品は扱わない」というソニーの創業以来の不文律だった。

ウォークマンやカメラなどで消費者を魅了してきたソニーにとって、自動車は全く“異質”のビジネスだった。リコール発生のリスクや、保守サービスを長期にわたり維持する必要があることがソニーに二の足を踏ませた。

同じく90年代後半にソニーはヤマハと電動バイクを試作していたが、こちらも同じ不文律のおかげで日の目を見なかった。

だが、ソニーは自動車事業への参入を諦めてはいなかった。01年の「東京モーターショー」で、トヨタとコンセプトカー「pod」を発表したのだ。ドライバーが近づくと車体をピカピカと発光させて喜びを表現し、ドアを自動で開いて迎えるなど人と心を通わせるのが特徴だった。当時としては画期的だったため話題を呼んだ。

だが、この車もお蔵入りになった。「ソニーとトヨタでは社風が違い過ぎ、たもとを分かってしまった」(業界関係者)からだ。

ソニーは17年、リチウムイオン電池事業を村田製作所に売却。電池メーカーのソニーが大手EVメーカーに変貌するという“日本版BYD”の夢はついえた。

“唯我独尊企業”の2社が

タッグを組んでEV事業を始動

だが、それから5年後、ソニーはEV事業への参入を決めた。共同開発パートナーに選ばれたのはホンダだった。

ソニーとホンダの創業者である井深大氏と本田宗一郎氏は、独創的な商品を開発する技術者として互いにリスペクトするだけでなく、強い絆で結ばれていた。

井深氏は著書『わが友 本田宗一郎』で、本田氏について「尊敬してやまない先輩であり、ひとりっ子の私にとって、まことに頼りになる兄貴だった」と敬愛の意を表している。

ビジネスにおいて2人が特に共鳴していたのは、物づくりの重要性だった。対談で井深氏が「物を作ることを捨てちゃ絶対だめで、このおじさん(本田氏)が一番いい例を示しているように、物を作らなきゃだめです」と発言すると、本田氏が「お釈迦になってもいいから、作ることだね。(中略)物を苦労して作った奴ほど強い奴はいないね。物を作ったことがない奴は、皆だめだ」と応じるといった具合だった。

この対談が発表された91年から30年以上を経て、ソニーとホンダはEV事業で手を組むことになった。EVを開発するソニー・ホンダモビリティ(SHM)を、50億円ずつの折半出資で設立したのだ。

ただし、同社設立に至るまでの二十数年間は、両社にとって苦難の連続だった。

ソニーは90年代後半から10年代半ばまでの長きにわたり「早期退職」という名のリストラを続けた。多くのベテラン社員が会社を去り、残った社員も萎縮した。結果的に、井深氏が設立趣意書に記した「真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」という創業の目的からソニーは遠ざかってしまった。

リストラ当時から、ソニーの祖業であり、物づくりの代表格であるエレキ部門は低収益部門として問題視されていたが、リストラ終了後も低迷は続いた(詳細は本特集の#2『ウォークマン、プレステ級のヒットが30年間なし!ソニーの祖業エレキ部門で「リストラ再来」の現実味』参照)。

長らくヒット商品や新規事業の成功から遠ざかっていたソニーの製造部門(半導体事業を除く)にとってSHMは久しぶりの前向きなチャレンジなのだ。

ソニーがSHMに送り込んだ人材からも挑戦への本気度がうかがえる。SHM社長兼COO(最高執行責任者)の川西泉氏はプレイステーションを世界的に普及させた立役者であり、ソニーの逸材の一人だ。2代目「aibo(犬型ロボット)」の開発責任者でもあった。

AIを搭載したaiboは飼い主の言葉を理解して感情を通わせ、唯一無二の存在に成長する。通信機能を使ってソフトを更新すれば、新しい動きが可能になるなど飽きさせない工夫がなされている。

川西氏はSHMが開発するEV「AFEELA」でも、aiboのようにオーナーに寄り添い、感情を通わせる車を目指す。aiboと違うのは、車には移動する人を包み込む大きさがあるということと、桁違いの性能のプロセッサーを搭載できることだ(AFEELAの詳細は、本特集の#1『ソニー・ホンダのEVは極上エンタメ搭載の超ハイスペで価格2000万円も!?裏でくすぶる両社の「火種」とは』参照)。

ヤマハ発動機がソニーと2019年に開発したエンターテインメントEV車両「SC-1」。窓はなく、乗客はカメラで撮影した社外の景色をディスプレーで見る 写真:ヤマハ発動機

ヤマハ発動機がソニーと2019年に開発したエンターテインメントEV車両「SC-1」。窓はなく、乗客はカメラで撮影した社外の景色をディスプレーで見る 写真:ヤマハ発動機

ホンダはソニーのサブスクの

ビジネス経験を欲した

他方、ホンダの苦悩もソニーと同様に深刻だった。99年に満を持して発売したハイブリッド車(HV)初代「インサイト」が、先行していたトヨタのHV「プリウス」に挑み、返り討ちに遭った頃から低迷が始まった。

コンパクトカー「フィット」は02年、ホンダの登録車としては初めて国内販売台数が1位になるなど一時成功を収めたが、13~14年に計5回のリコールを実施する事態となって消費者の不信を買い、売れ行きが鈍ってしまった。

ホンダは登録車でトヨタに完敗。現在は、国内販売の半分を軽自動車の「N-BOX」に頼っている状況だ(ホンダの世界的な経営課題については本特集の#5『ホンダが抱える「3つの大問題」、一蓮托生のはずだった米GMとのEV共同開発が中止された真相』参照)。

ホンダの三部敏宏社長は、閉塞感を打開するため、社長就任会見で「脱エンジン宣言」を行った。三部氏が掲げた、(1)30年までに年間200万台のEVと燃料電池車(FCV)を生産する、(2)40年には販売する四輪車を全てEVとFCVにする――という目標は、日系自動車メーカーで最も野心的かつ大胆なEVシフトといえる。

だが、EV事業の問題は、EVを売るだけではガソリン車やHV並みの利益を出すのが難しいばかりか、赤字になるケースが多いことだ。

この難題を打開するため、ホンダはEVというハードだけではなく、ソフトで稼ぐ戦略を立てた。自動運転の高度化や、車内のエンターテインメントといったサービスを提供してEV購入後も継続的に課金しようともくろんだのだ。そのために、ソフト技術者を採用したり、米ゼネラルモーターズ(GM)やIT企業と提携したりしている。

だが、トヨタや独フォルクスワーゲン(VW)といった競合メーカーがわれ先にと車載ソフト開発を急ぐ中で、ホンダが優位性を確保するのは容易ではない。

そこで、ホンダが選んだパートナーがソニーだった。ソニーは創業者同士が共鳴していたことが示すように、組織風土と理念に共通点が多い。ソニーは、自動運転で車からハンドルがなくなる時代の移動体験を実現するVR(仮想現実)の技術や、ゲームや音楽といったコンテンツなど、ホンダにはない資産を多く持っている。

ソニーにサブスクリプションで一日の長があることも大きかった。前述のaiboの料金設定はなかなか興味深い。

初期導入費は9万9000円(税込み)で、これは3年間、aiboが成長するためのソフト更新費を含む(4年目以降は更新プランがある)。この基本契約に加えて、故障時の“治療費”をカバーする3年サポート(5万9400円)や、aiboが家の中をパトロールするオプション(月払い1628円)を付けられる。

aiboのように、ソフトの更新によってハードの性能を改善することはEVでも行われている。米テスラは、車のソフトをOTA(Over The Air)という無線通信でアップデートする。だが、これは主に自動運転のためであって、SHMが目指すエンタメなどの移動体験を提供するためではない。

移動体験を日々、進化させることで他社のEVと差別化するSHMのもくろみが成功すれば、EVの新ジャンルを切り開くことになる。

SHMのAFEELAは、ソニーとホンダにとって、往年の勝ちパターンの陳腐化や、ヒット作の欠乏といった積年の課題を打破する起爆剤となり得る。

両社がビジネスモデルをアップデートできるのかどうかはAFEELAに懸かっているといっても過言ではない。ソニーもホンダも、少なくない投資とエース級の人材を投入する今回が、両社復活のラストチャンスかもしれない。

Key Visual by Noriyo Shinoda, Graphic:Daddy's Home