室伏謙一

金融庁が6月3日に発表した報告書が「炎上」状態となっている。「30年間で約2000万円の金融資産が必要となる」との内容が批判の対象となっているのだが、むしろ問題なのは、この報告書の根底に流れる政府の基本的な考え方である。

世間を騒がせてきた不正統計問題。野党による追及が体たらくだったこともあり、世間の関心も尻すぼみになってしまったが、着々と統計改革の議論は進んでおり、統計法の改正も含め、わが国の統計制度が大きく変わる可能性が出てきた。

統一地方選の前半である11の道府県知事選、6の政令市長選、岩手、宮城、福島、茨城、東京及び沖縄を除く道府県議会議員選挙、17の政令市議会議員選挙の投開票が4月7日に行われた。14日には統一地方選後半戦も告示され、21日の投開票に向けて各地で激しい選挙戦が展開されている。ところで、選挙時に各候補者や政党が掲げる「改革」や「新しい」といった標語はどこまで意味があるのだろうか。

今回の府知事選および市長選は「大阪都構想」の是非、もっと言えば、それを再提案することの是非が争点となっている。では、「大阪都構想」とは一体何なのか。「制度論」の観点から検証し、解説してみた。

官庁の統計データの不正や問題が相次いだことで、信頼が失墜しつつある。その背景にあるものは何か。有効策は何か。かつて総務省で政府の統計制度の所管部局にも在籍していた元官僚の筆者が解説する。

次々と問題が発覚し、世間を揺るがしている厚生労働省所管の毎月勤労統計調査の不正問題。なぜ、このような問題が起きたのか、再発を防止するにはどうしたらいいのか。

院内会派「無所属の会」が解散し、これら所属の重鎮議員の大半が立憲民主党系の会派に入った。立憲民主党は与党に対抗できる「強敵」に変貌できるのだろうか。

事実上の「移民法」とも呼べる改正入管法が成立した。来年4月1日の施行に向けて準備が急ピッチで進められている。外国人との「共生」に向かって政府が早急に取り組むべき課題とは何か。

12月16日、水道法の一部を改正する法律案が衆議院本会議で再可決され成立した。「水道民営化」と誤解する人も多いが、これは「民営化」ではない。しかし、実態は「民営化」よりもタチが悪いものだ。

最近、政府の統計データに関する不祥事が相次いで発覚している。これら統計調査はどのように実施されるのか、どうして不祥事が頻発しているのか。元官僚の筆者がその背景を解説する。

外国人材の受け入れ拡大を図る入国管理法改正案について、安倍内閣は今国会で成立を目指しているが、野党だけでなく与党内からも懸念や反対の声が出ている。その問題点などを解説する。

普天間基地の辺野古への移転問題は、非常に複雑でわかりにくい。そこで、これまでの経緯を含めて、「問題の本質」を解説する。

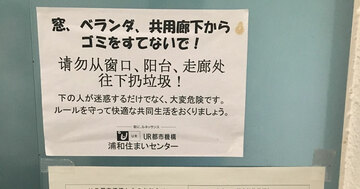

中国人住民が半数以上を占め、かつて「チャイナ団地」と揶揄されたUR芝園団地。当初はさまざまなトラブルも目立ったが、現在は外国人住民との「共生」に成功している。しかし、外国人住民との共生は容易なものではない。

安倍候補と石破候補の一騎打ちなった自民党総裁選だが、安倍候補の3選が確実視されている。それでも、安倍氏にとっては前途多難であり、決して「余裕」の状態ではない。

ほとんど注目されていないが、9月4日は国民民主党の代表選の投開票日である。何かと“中途半端さ”が目立つ、この政党は、代表選の結果がどうなっても、その先にあるのは、党勢の回復・拡大でもなく、党の分裂である可能性が極めて高い。

最近、大規模な自然災害が相次ぐ中で、「防災省」設置をめぐる議論がある。その代表的なものが、石破茂衆院議員による「防災省構想」であるが、果たして防災省は必要なのであろうか。

第196国会で“重要法案”と目されながら、継続審議となったものに、水道法改正案がある。水道法改正案は「水道民営化法案」という見方もされているが、制度上は「民営化」ではない。しかし、それでも重大な問題がある。

国会議員が国政について政府の考えや見解を書面で尋ねることができる質問主意書について、野党側の新人議員らから、質やレベルの低い質問が相次いでいる。中にはムーミンやUFOなどに関するものまで登場している。

野党は相変わらず加計学園問題の追及に血眼になっている。ただし、現状のままでは不十分な結果で終わってしまう可能性が高い。野党は追及すべき点を間違えている。加計学園問題の「本質」は何か、問題点を解説する。

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が6月15日に施行された。民泊新法によって、民泊の在り方は具体的に何がどう変わるのか、問題点は何か。また今後、どうあるべきなのか。現状と課題について解説する。