深澤 献

#4

持ち家を活用して住み替えと老後の生活資金を同時に確保する「リバースモーゲージ」「リバースモーゲージ型住宅ローン」「リースバック」についてメリットとデメリットを解説する。

戦時下の翼賛体制と言論弾圧、人造石油への期待、ロボット飛行機の荒唐無稽…空襲で休刊へ【ダイヤモンド111周年~戦前・戦中期 3】

1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第5回は昭和の戦前・戦中期、1939~44年までの6年間だ。

「自分と親の」が同時に訪れる、50代からの「終の住み家」問題

50代後半は、定年を間近に老後の暮らし方を考えると同時に、老親の看取りまで見据えた住まいの在り方についても思い悩む年頃。老後をどこでどう過ごすかは、これまで培った人生観によって千差万別です。第一特集「自分と親の終の住み家」では、住み替え、リフォームから老人ホームの選び方まで、人生の総決算としての「終の住み家」探しを掘り下げました。

#1

住まいの買い替えでは、最初に買った家をいかに活用するかが成否を分ける。例えば、今の自宅を売却し、分譲マンションに住み替える場合、幾らの物件なら購入可能なのか。実現可能な予算設定のシミュレーション方法を伝授しよう。

予告

自分と親の「終の住み家」選び、老後資金を減らさない住み替えのノウハウから「有料老人ホームベスト1000」まで

老後をどこでどう過ごすか。住み替え、リフォームから老人ホームの選び方まで、人生の総決算としての「終の住み家」探しを掘り下げ、さらに、独自指標によって作成した「介護付き有料老人ホームランキングベスト1000」をお届けする。

船舶事業で実業家の仲間入りをした内田信也は、山下亀三郎、勝田銀次郎と並んで三大船成金の一人に数えられている。1905年に東京高等商業学校(現一橋大学)を卒業後、三井物産に入社し、配属された神戸支店船舶部(現三井E&S)で、用船(船のチャーター)ビジネスに携わる。海運業者に持ち船を貸し、用船料を受け取るという事業である。

二・二六事件の戒厳令下で編集作業、日中戦争の勃発で統制経済体制に突入、小林一三の日比谷大劇場街化計画【ダイヤモンド111周年~戦前・戦中期 2】

1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第3回は昭和の戦前期、1934~38年までの5年間だ。

高橋是清が鎮めた金融恐慌、井上準之助が誌上で論じた金解禁、相次ぐテロ事件と軍国化への道【ダイヤモンド111周年~戦前・戦中期 1】

1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第3回は昭和の戦前期、1927~33年までの8年間だ。

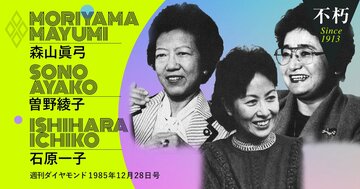

1975年に国際連合が開催した国際婦人年世界会議において、76~85年を「国連婦人の10年」とすることが宣言され、女性の地位向上について各国は法律、経済、政治、社会、文化制度において行動を示すこととなった。79年の国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」が採択され、日本はこの条約を80年に署名し、85年に批准する。こうした流れの中、85年5月に「男女雇用機会均等法」が成立した。

関東大震災と戦後不況、武藤山治・藤山雷太・松永安左エ門…論客経営者が続々、東京市電に民営化を進言【ダイヤモンド111周年~大正期 2】

1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正〜令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第2回は大正期の1919〜26年までの8年間だ。

1913(大正2)年に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えました。そこで、大正~令和の時代を映す1年1本の厳選記事とその解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けしています。

欧州戦争で株暴騰、化学・海運・造船…軍需で儲けた会社評、「渋沢に盲従」を批判、物価高騰と米騒動【ダイヤモンド111周年~大正期 1】

1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正〜令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第1回は大正期の1913〜18年までの8年間だ。

「週刊ダイヤモンド」の経営者インタビュー連載「ダイヤモンド・ロビー」は、1977~93年まで続いた長寿企画だ。事業内容や経営方針に切り込む回もあるが、どちらかというと経営者の人となりに迫る内容のものが多い。83年12月17日号の同コーナーに、永野健(1923年3月17日~2008年5月12日)が登場している。

1929年に東京帝国大学法学部を卒業した北島織衛(1905年12月31日~80年4月27日)は、大日本印刷の前身である印刷会社、秀英舎に入社した。1876年設立の秀英舎の社名は「英国より秀でる会社になる」との願いを込めて勝海舟がつけたものだ。老舗の名門とはいえ、帝大法学部の出身者であれば、多くが官庁か一流企業に入る時代である。当時、印刷会社というのは必ずしも帝大出の秀才が入る業界ではなかった。

平塚常次郎(1881年11月9日~1974年4月4日)は北洋漁業育成の巨人と称される人物だ。北海道函館市に生まれ、札幌露清語学校でロシア語を学び、北洋漁業ロシア領カムチャツカにおいて漁業資源の調査に従事した。1905年、日露戦争後のポーツマス条約成立を機に、ロシア領沿岸での漁業権を獲得すると、ロシア沿海のアムール河畔のブロンゲ岬の漁場で出会った堤清六と共に堤商会を設立する。

「ダイヤモンド」には1957年6月11日号から70年3月23日号までの約13年間、「私見」と題したコラムが掲載されていた。「財界、政界、学界の長老が警世的意見を掲載する」というもので、当時のそうそうたる面々が登場していた。執筆陣の中に石橋湛山(1884年9月25日~1973年4月25日)がいる。日本の電力の礎を築き「電力の鬼」と呼ばれた松永安左エ門、医学者の都築正男、前出の小泉信三と共に、59年4月から9月までを担当した。

「ダイヤモンド」1967年11月27日号の特集「明治100年・日本経済史への証言」に、“帝人事件の立役者”とされた永野護(1890年9月5日~1970年1月3日)の寄稿が掲載されている。特集タイトルにあるように、1967年は明治元年(1868年)からちょうど100年。封建社会から近代国家への脱皮を通じた波瀾万丈の100年間だった。特集では、日本経済にあやなす数々の経済事件や、そこに踊った人々の証言が掲載されている。そのひとつが昭和初期の1934年に起こった帝人事件というわけだ。

【虎に翼】虚構の贈収賄事件はなぜ起きた?主犯とされた大物の“リアル手記”

大人気のNHK連続テレビ小説「虎に翼」は、日本初の女性弁護士・三淵嘉子の半生を描いたオリジナルストーリーだが、登場人物やドラマ中で起こる出来事は史実に基づいているものが多い。第5週「朝雨は女の腕まくり?」では、ヒロインである猪爪寅子の父、猪爪直言が贈収賄容疑で逮捕され、「共亜事件」という政財界を揺るがす大汚職事件に巻き込まれる展開となっている。

中山素平(1906年3月5日~2005年11月19日)は日本興業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)頭取として、数多くの企業救済や再編劇に関わり、戦後復興と高度成長期の日本の経済界をけん引した人物だ。経済界の危機に迅速果敢に姿を現し、問題を解決するやさっそうと立ち去っていく姿が、大仏次郎の時代小説の主人公「鞍馬天狗」を想起させるとして「財界の鞍馬天狗」の異名を取った。

今回は、「ダイヤモンド」1953年3月21日号に掲載された大映社長、永田雅一の談話記事だ。永田については本連載の『大映社長にプロ野球オーナー、永田雅一の映画、野球、競馬放談』でも紹介している。本業の映画のプロデュースでは、黒澤明監督の「羅生門」でヴェネツィア国際映画祭グランプリと、アカデミー外国語映画賞を受賞し、その名を世界に轟かせたほか、プロ野球の大映スターズ(千葉ロッテマリーンズの前身)のオーナーとして、初代のパシフィック・リーグ総裁にも就いている。競馬では51年の皐月賞と日本ダービーを制したトキノミノルの馬主としても知られる。