先週は、米中貿易交渉や英国の総選挙など

懸念事項が次々に片付いた

先週は、大きなニュースが次々にもたらされました。

まず、米国の下院が米国メキシコカナダ貿易協定(USMCA)に賛成する態度を表明しました。USMCAは北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる三国間協定であり、三国の首脳レベルでは1年も前に合意に到達していたのですが、各国の議会の承認を得るという段階で米下院民主党の協力が得られず、これまで宙ぶらりんになっていました。

USMCAは今週にも下院で投票に付された後、来年早々には上院でも投票に付され、大統領の署名を得るというスケジュールが予想されます。

また、英総選挙では保守党が圧勝しました。 これにより、英国の欧州連合(EU)離脱、いわゆる「ブレグジット」では、「秩序ある離脱」が実現する公算が大きく高まりました。

さらに、米中貿易交渉の第1ラウンド合意に関しては、先週金曜日に「とりあえず12月15日から開始される新しい関税は回避する」ということが合意されました。今回の関税は主に消費財に対して課されるので、実体経済への悪影響を心配する声があったわけですが、もうその心配をする必要はなくなったのです。

FOMCとECBが定例記者会見を開催。

FRBのパウエル議長の発言は、株式市場にとって好材料

先週は、米連邦公開市場委員会(FOMC)と欧州中央銀行(ECB)の定例記者会見も開催されました。

まず12月11日(水)のFOMCでは、満場一致で現行の政策金利1.75%が維持されました。声明文の変更点としては、「引き続き不確実性が存在する」という文言が削除されました。

今回の記者会見でも、再びパウエル議長は、1995年の金利政策と現在の手綱さばきが似ている点に言及しました。

一方、これまでのFOMCの記者会見と今回の相違点として「なるほど現在の政策金利の手綱さばきは95年と似ている。しかし、政策金利を現行のままで維持する期間は、ひょっとすると今回の方が長いかもしれない」と語りました。つまり、95年と98年の利下げの際は、その後利上げをしましたが、今回はそれとは違うシナリオになるかもしれない可能性を示唆したわけです。

これは今までより一歩踏み込んだ発言であり、株式市場にとって好材料です。

パウエル議長は、インフレが低い理由として(1)経営資源の稼働状況と失業率との間の関係性がどんどん薄れていること、(2)経済の弛みとインフレの関係もどんどん薄れていること、の2点を挙げました。

一方、ECBの政策金利会合では、変更は発表されませんでした。つまり、政策金利(主要リファイナンス・オペ金利)は0.00%、限界貸付ファシリティー金利(オーバーナイト貸し出し)は0.25%、預金ファシリティー金利は−0.50%のままだということです。

フォワード・ガイダンス(将来的な金融政策の指針)としては、「物価上昇率が2%未満かそれに近い水準に十分に近づき、物価上昇基調に持続的に反映されるまで」という目安が示されました。

また、11月1日から債券国債の購入プログラム(APP)が月額200億ユーロの規模で再開されていますが、これは「必要な限り」継続することが強調されました。

むしろ今回の定例記者会見で注目されたのは、マリオ・ドラギ総裁の後を受けて着任したクリスティーヌ・ラガルド元IMF専務理事が初めての記者会見に臨んだ点でした。ラガルド総裁は、さすがに公の場でのスピーチには慣れており、終始余裕に満ちた答弁だったと思います。

「買い疲れ感」が漂う株式市場では、

投資家の慢心が広がりつつある!?

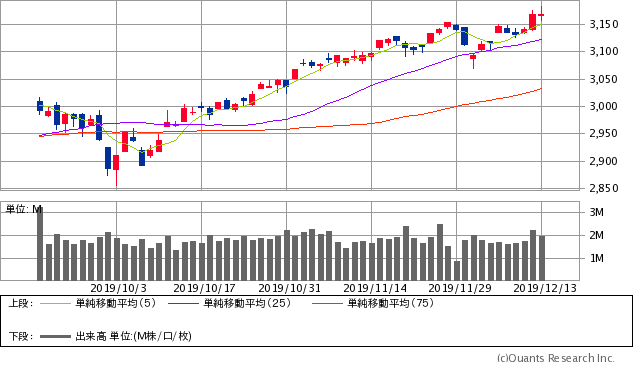

私はこのところずっと一貫して米国株には強気であり、来年に関しても基本楽観的な見通しを持っています。しかし、先週の米国株式市場は、上に述べたような「これでもか!これでもか!」という良いニュースが連発したにもかかわらず、S&P500指数の上昇幅は+0.7%に過ぎず、「買い疲れ」を感じさせました。

S&P500指数チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)

S&P500指数チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます

拡大画像表示

「理想買い、現実売り!」ということわざがある通り、目先は利食いが先行する展開になるのかもしれません。

インベスターズ・ビジネス・デイリー(IBD)紙によると、12月13日のプット・コール・ボリューム・レシオは0.6であり、2019年6月20日に記録した過去1年の最低水準まで下がりました。一般的に、相場が過熱して強気な投資家が増えるとプット・コール・ボリューム・レシオは下落すると言われます。

プット・コール・ボリューム・レシオは主に「買い場」を知るインジケーターであり、「売りシグナル」としての利用価値は限られています。しかし、プット・コール・ボリューム・レシオの低さをわかった上で多くの投資家がダウンサイド(下振れリスク)の「保険」を取り払う行動に出ているのは、やや慢心を感じずには居られません。

【今週のまとめ】

ホームラン狙いの大ぶりを止め、

シングルヒット狙いに徹しよう!

先週は怒涛のように良いニュースが出ました。その割には株式市場の反応は鈍かったです。これは、投資家に慢心が広がりつつあるのだと考えます。

ここは、野球に例えればホームラン狙いで大振りになることを慎み、「スイングを小さく、シングルヒット狙いに徹する」という心構えで臨むべきでしょう。

【※今週のピックアップ記事はこちら!】

⇒定期預金の金利が高い銀行ランキング![2020年・夏]金利がメガバンクの100倍の「あおぞら銀行」など、「夏のボーナス」は高金利でお得な銀行に預けよう!

⇒【証券会社おすすめ比較】外国株(米国株、中国株、ロシア株、韓国株など)の取扱銘柄数で選ぶ!おすすめ証券会社

【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】

⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2026年2月1日時点】

「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

|

【SBI証券のおすすめポイント】 |

|

| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |

|

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |

|

| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |

|

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |

|

| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |

|

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |

|

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

|

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |

|

| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

|

| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |