| ↓今注目の「投資テーマ」の解説&銘柄はこちら!↓ | ||||||

| ●AIデータセンター | ●フュージョンエネルギー | ●ペロブスカイト太陽電池 | ||||

| ●防衛 | ●防災 | ●宇宙ビジネス | ||||

| ●高市トレード | ●金(ゴールド) | ●インフラ老朽化 | ||||

| ●サイバーセキュリティ | ●2ナノ半導体 | ●量子コンピュータ | ||||

| ●株主優待 | ●ステーブルコイン | ●治安対策 | ||||

1973年の「第一次オイルショック」のときは、

「トイレットペーパー騒動」が勃発するなかインフレが加速!

私は中学時代を岐阜県の大垣市で過ごしました。中学1年生のある日、学校から家に帰ると玄関にうず高くトイレットペーパーが積み上げられていました。「なんだい、これ! 邪魔で家に上がれないじゃないか!」と文句を言ったら、そのトイレットペーパーの向こうから母が「生活防衛よ。アンタ、今、日本中でトイレットペーパーがなくなって大変なことになってるの、知らないの?」と答えました。それは1973年の出来事で、いわゆる第一次オイルショックの真っ最中の珍事だったのです。

今、アメリカの消費者物価指数は前年同期比+7%で上がっており、過去39年で最悪の上昇率となっています。それはつまり、投資戦略を考えるうえで我々が参考にしなければいけない過去の事例は、決して前回の利上げ局面である2017年などではなく、今と同じように高インフレにアメリカが苦しんだ1970年代であるべきだということです。

「ニフティ・フィフティ」と「GAFAM」など、

1970年代と現在の株式市場は酷似した状況に!

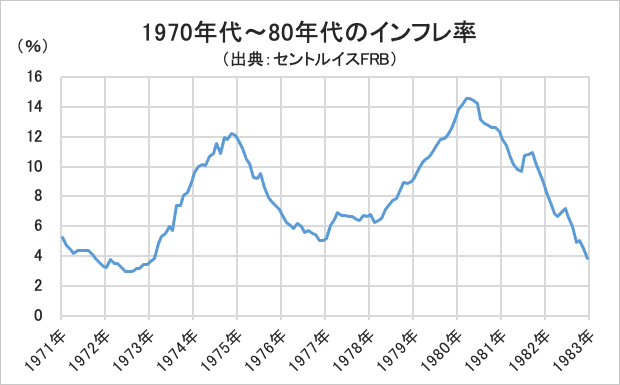

そこでまず、1970年代の物価がどのように推移したのか見てみましょう。

1970年代初頭は、インフレを気にする米国民は皆無でした。ところが、1972年にソ連(今のロシア)が、天候不順のため農作物が不作となったことから、国際市場で穀物を買い漁りました。その関係で1973年からインフレが始まり、連邦準備制度理事会(FRB)は2月から利上げを始めました。

当時、米国の株式市場は「ニフティ・フィフティ(Nifty Fifty:いかした50銘柄)」と呼ばれる、ごく一握りのグロース株がマーケット全体をぐいぐい引っ張っていく様相を呈していました。しかし、その陰で他の小型株はずるずると値を切り下げ、勝ち組と負け組がハッキリ分かれる二極化を起こしていました。

これは、ちょうど去年までの米国株の相場が、GAFAM(アルファベット[グーグル]、アップル、メタ[フェイスブック]、アマゾン、マイクロソフト)にエヌビディアとテスラを加えた7銘柄によって牽引された様子と酷似しています。

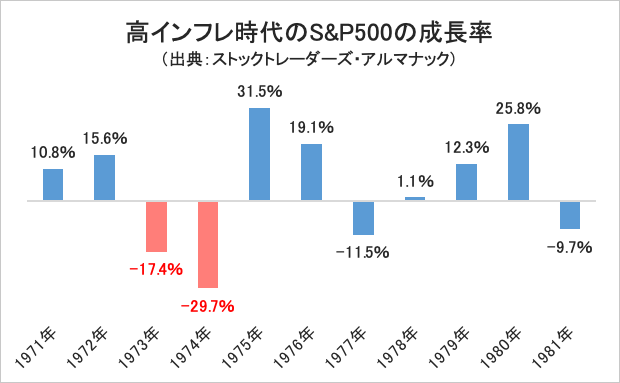

1973年に利上げが始まるとニフティ・フィフティ株は次々に暴落し、グロース株の恐ろしい弱気相場が到来しました。下のグラフの1973年と1974年がその時期に当たります。

そのため、私は「ひょっとすると2022年の相場は、1973年のような酷いことになるんじゃないか?」と心配しています。なぜなら、あの時と同様に、FRBがいよいよ3月から利上げを開始するからです。

1970年代のインフレ時に小型グロース株が大暴落したように、

2022年も「何を買っても儲からない相場」になる可能性が

FRBによる利上げから1974年までに、小型グロース株の多くは高値から-95%も暴落。また、REITのチェース・マンハッタン・モーゲージは70ドルから4ドルへと暴落しました。そして、1973年1月11日にNYダウ(ダウ工業株価平均指数)がつけた高値は、1982年になるまで更新できなかったのです。

もちろん、当時は第四次中東戦争(ヨムキプル戦争)や、それに伴う石油輸出国機構(OPEC)の石油禁輸措置といった特殊事情があるため、現在の状況と比較する場合、それらを差し引いて考える必要があると思います。

しかし、今はウクライナ情勢が緊迫しており、もし戦争となれば欧州連合(EU)がロシアの石油や天然ガスをボイコットすることが予想され、国際市況が一変するリスクもあるのです。

1973年に限って言えば、コモディティ価格の高騰で石油株や金鉱株が大相場になりました。しかし、高インフレが引き起こした不景気によって1974年に弱気相場が一層ひどくなると、石油株や金鉱株ですら値を消し、1929年の「暗黒の木曜日」以来となる最悪の“何を買っても儲からない相場”となったのです。

2022年の場合、年初からのS&P500指数の下げ幅は−7.0%、ナスダック総合指数の下げ幅は−12.0%となっています。一見すると下げ過ぎのように見えるため、「もうすぐ上昇に転じるかも」と期待する読者もいるかと思いますが、今のインフレ環境が過去39年で最悪であることを考えれば、ここは慎重に相場を見極めたほうが良いということがおわかりいただけると思います。

【今週のまとめ】

1970年代に起こった株式市場の惨状を参考に、

利上げによって起こりうる相場の大変動を乗り切ろう!

現在のインフレは、1970年代と同じような酷さです。1970年代の株式市場のパフォーマンスは悲惨で、特にグロース株は恐ろしい暴落を演じました。石油株や金鉱株といった「インフレで恩恵をこうむるセクター」だけが上ったのです。

もちろん、歴史はそっくりそのまま繰り返されるのではなく、今回のパターンは当時と異なるものになることも想定すべきです。しかし、「相場が崩落する理屈は、大筋として当時も今も余り変わらない」ということは覚えておくといいでしょう。

【※関連記事はこちら!】

⇒【証券会社おすすめ比較】外国株(米国株、中国株、ロシア株、韓国株など)の取扱銘柄数で選ぶ!おすすめ証券会社

【※今週のピックアップ記事はこちら!】

⇒【日本株】2022年に「株価10倍株」の可能性を秘めた2銘柄を紹介! 転職サイト・ビズリーチが急成長する「ビジョナル」、最高益更新&増配の「ローツェ」に注目

⇒優待名人・桐谷さんの「2022年の投資戦略」を公開! 配当+優待利回りが4%超の優待株や公募割れIPO株を狙いつつ、下手なナンピンはせずに株価上昇を待つ!

| ↓今注目の「投資テーマ」の解説&銘柄はこちら!↓ | ||||||

| ●AIデータセンター | ●フュージョンエネルギー | ●ペロブスカイト太陽電池 | ||||

| ●防衛 | ●防災 | ●宇宙ビジネス | ||||

| ●高市トレード | ●金(ゴールド) | ●インフラ老朽化 | ||||

| ●サイバーセキュリティ | ●2ナノ半導体 | ●量子コンピュータ | ||||

| ●株主優待 | ●ステーブルコイン | ●治安対策 | ||||

【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】

⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2026年2月1日時点】

「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

|

【SBI証券のおすすめポイント】 |

|

| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |

|

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |

|

| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |

|

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |

|

| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |

|

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |

|

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

|

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |

|

| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

|

| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |