過去2回の記事で「医療保険」や「がん保険」「三大疾病保険」の必要性や賢い選び方を解説してきましたが、今回は「生命保険」について解説します。

(関連記事⇒「医療保険」は健康保険や労災保険があれば不要!? 保険商品や保障内容を見直して、高額な保険料を大幅にカットする「保険料」の節約術を伝授!)

(関連記事⇒「がん保険」や「三大疾病保険」は必要なのか?死因のトップ3「がん」「心筋梗塞」「脳卒中」の「三大疾病」を保障する保険の必要性と選び方を解説)

あまり考えたくないことですが、人はいつ死ぬかわかりません。若くて元気な人が、突然事故で急逝することもあります。その人が急に亡くなったとき、遺族が経済的に困窮する場合は、死亡時にまとまった保険金が出る「生命保険」に加入しておくことも重要です。

遺族が経済的に困窮するのは、たとえば妻が専業主婦、子どもがまだ小さい家庭で、夫が死亡した場合などです。妻が就職するにしても、子どもが小さいと思うように働けず、生活費に困る恐れがあります。

親に仕送りなどの経済的な援助をしていたり、病気の家族を支えていたり、あるいは本人に住宅ローン以外の借金があったりする場合にも、ある程度の蓄えを残さずにその人が亡くなると、遺族はたちまち生活費に困ることになります。何千万円という単位の貯金があれば別ですが、そうでなければ「生命保険」も選択肢として検討する必要があります。

貯蓄目的でも使えることで人気だった「養老保険」だが

現在では利回りが悪化しているので魅力がない!

一方で「生命保険」には貯蓄目的で使えるものもあって、それらは“貯蓄型”の保険と呼ばれています。昔、人気だった「養老保険」はその代表格です。

「養老保険」は、満期(通常は60歳前後)まで保険料を支払い続けると「満期保険金」を受け取れ、満期より前に被保険者が亡くなったときには「死亡保険金」が出ます。その際、「満期保険金」と「死亡保険金」は同額になるという特殊な仕組みです。

支払った保険料は保険会社によって運用されるので、中途解約をしなければ、原則として受け取れる保険金は払い込んだ保険料よりも多くなります。利回りが変動するタイプの保険以外では、あらかじめ契約時に運用利回りが約束されており、これを「予定利率」と呼びます。

「予定利率」が高ければ戻ってくる保険金は増えますが、今はどの保険会社でも「予定利率」が低水準になっています。今より「予定利率」がよかった時代には、「養老保険」を使って死亡時の備えをしつつ、満期になれば支払った保険料を大きく上回る「満期保険金」を受け取ることができたので人気でしたが、ここ最近は「特約」などが原因で元本割れする例も増えているため、「養老保険」は不人気になっています。

「養老保険」以外に貯蓄目的で使えるのは、生命保険の中でも「終身保険」と呼ばれるものです。「終身保険」は一生涯保障が続き、何歳であれ、亡くなったときには「死亡保険金」が出ます。一生涯保障を維持しなくても、どこかで中途解約をすれば、「解約返戻金」を受け取れます。

たとえば、若いときから保険料を支払い続け、60歳で払い済みになった「終身保険」を70歳くらいで解約すれば、まとまった「解約返戻金」がドーンと入ってきます。若いときに貯金のような感覚で保険料を払うことにより、老後の蓄えができるわけです。

ここまで駆け足で説明してきましたが、このように「死亡保障の生命保険」には「保障」と「貯蓄」という2つの機能があるということはおわかりいただけたでしょう。

更新型の「定期保険」と「定期付き終身保険」はNG!

おすすめは合理的な「逓減定期保険」や「収入保障保険」

さて、「生命保険」には種類があります。どれも「保障」の機能があるのは当然ですが、「貯蓄」の機能に関しては、あるものとないものがあります。

一部例外はあるものの、基本的に「定期保険」のくくりに入っている保険は、保険料が掛け捨てとなるので貯蓄性はありません。「終身保険」のほうは、保険料が掛け捨てではないので貯蓄性があります。そのため、「保険は保険、貯蓄は貯蓄で分けたい人」は「定期保険」を、「保険で貯蓄もしたい人」は「終身保険」を選ぶのが原則です。

ただし、「定期保険」「終身保険」にもいくつかの種類があり、下の表のようにわけることができます。

| ■生命保険は大きく分けて3タイプある。それぞれの特長は? | ||

| 各保険の種類 | 概要 | |

| 【定期保険】(一部の例外を除き 貯蓄機能なし) | ||

| 定期保険 | 契約期間があらかじめ決まっている保険。5~10年程度の短期型と、数十年保障が続く長期型がある。前者は原則掛け捨て。更新型だと保険料がどんどん上がっていくので注意が必要。後者はあまり個人向けには利用されない | |

| 逓減定期保険 | 年を負うごとに保険金が減少していくタイプの定期保険。保険料は、保険金が変わらない定期保険よりも安い | |

| 収入保障保険 | 被保険者が亡くなると、遺族に対して一定期間毎月、もしくは一時金で保険金が支給される。毎月保険金が出る点が最大の特徴。掛け捨て型が多く保険料は安い | |

| 【終身保険】(一部の例外を除き 貯蓄機能あり) | ||

| 終身保険 | 被保険者が亡くなるまで、一生涯死亡保障が続く。保険料は高い。中途解約すると解約返戻金がもらえる | |

| 定期付き終身保険 | 終身保険に定期保険が特約として上乗せされている。昔、加入した保険だとこの商品であることも多い。保障される金額を誤認しやすく注意が必要 | |

| 低解約返戻金型 終身保険 |

契約当初の一定期間の間に解約すると、解約返戻金が大幅に安くなり、損をしてしまう。その代わり保険料が安いので、しばらく解約しない自信がある人向け | |

| 【養老保険】(貯蓄機能あり) | ||

| 養老保険 | 満期まで保険料を支払い続けると、満期保険金が受け取れる。満期を前に被保険者が亡くなったときには、死亡保険金が出る。保険料は高め | |

| その他 | 医療保険や三大疾病保険などにも死亡保障付きのものがある | |

「保険料はあまり払えない」「死亡保障は、子どもを養っている間だけあればよい」と考えるなら、おすすめは「定期保険」の「逓減定期保険」か「収入保障保険」です。

逆に「家計は余裕があるから、多少保険料はかかっても、掛け捨てより後で取り戻せるほうがいい」「保障も用意しつつ、保険で貯蓄もしたい」と考える人であれば、「終身保険」の「低解約返戻金型終身保険」などを選択しましょう。

そのどちらでもなく、「大きな保障はいらないけど、死んだときに誰にも迷惑をかけないように、お葬式代くらいは出るようにしておきたい」というような人は、保険金を200万~300万円程度(=お葬式代)に設定した「終身保険」に加入するのがベストです。これなら保険料はそうかかりません。

ただ、「定期保険」にしろ「終身保険」にしろ、中にはあまりおすすめできない商品があります。特に注意したいのが次の2つです。

◆NG保険①「定期保険(保障期間中は保険金が一定。更新型)」

◆NG保険②「定期付き終身保険」

順に解説していきましょう。

◆NG保険①「定期保険(保障期間中は保険金が一定。更新型)」

「死亡保障は子どもが独立するまであればいい」という人は、「定期保険」を検討することになります。ただ、「定期保険」には、契約日から満期まで、受け取れる保険金が一定のものと、そうでないものがあります。NG保険として挙げたいのは、「保険金がずっと一定の『定期保険』」です。

たとえば、今30歳くらいの人が「定期保険」に加入すると、通常は支払う保険料が更新され、年を負うごとにどんどん高くなっていきます。子どもがいる人であれば、たいていは子どもの大学進学などで最もお金がかかる40~50代に、支払う保険料が最大になります。そのため、若いときには「保険料が安い」と思って加入しても、後々苦労するリスクが高いのです。

「定期保険」に加入しようというときは、保険料が今後どのように推移していくか、契約前に確認しなければなりません。

◆NG保険②「定期付き終身保険」

「終身保険」の中では、かつての大ヒット商品で、今でも多くの人が加入しているはずの「定期付き終身保険」に注意してください。「定期付き終身保険」は、文字どおり「定期保険」と「終身保険」が合体したもの(「終身保険」に「定期保険」の特約がついている)。60歳くらいまで、定期保険の特約によって数千万円単位の手厚い死亡保障がつき、それ以降は200万~300万円前後と、お葬式代が出る程度の薄い保障が生涯続く――という設計の保険です。

一見合理的ですが、やはり保険料が更新で高くなっていくうえ、「定期保険特約」の期間が終了すると、受け取れる保険金がガクンと減ってしまうことをよく知らずに加入している人も多いようです。

また、大部分の人は「定期保険特約」分の保険金を受け取ることはありません。若くして亡くなる人は、数としては少数派だからです。となると、受け取れるのは「終身保険」分の200万~300万円のみという人が多くなります。こちらの場合、結果的に掛け捨てになる保険料が極端に多くなってしまいます。

とはいえ、こうした欠点が知れ渡るようになったことから、最近は「定期付き終身保険」はあまり販売されていません。ただし、「アカウント型」や「自由設計型」などと呼ばれる保険は、各保険会社が開発した「定期付き終身保険」の後継商品です。フタを開けてみると、構造に似た部分があるため、注意したほうがいいでしょう。

保険金が徐々に減少する代わりに保険料が安い!

おすすめの「逓減定期保険」「収入保障保険」は家計の強い味方

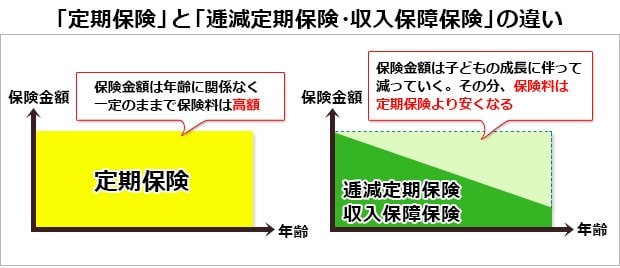

おすすめできない「NG保険」を挙げたところで、ここからは「生命保険は保障のみでOK、貯蓄機能はいらない派」におすすめの「逓減定期保険」と「収入保障保険」について解説していきます。

「逓減定期保険」と「収入保障保険」は、どちらも契約日から満期に向けて、少しずつ受け取れる保険金が少なくなっていく――つまり逓減する仕組みの生命保険です。支払う保険料が途中で上がることはなく、全期間一定か、逆に下がる場合もあります。

「逓減定期保険」と「収入保障保険」の大きな違いは、「逓減定期保険」が死亡時に保険金を“一時金で受け取る”のに対し、「収入保障保険」は保険金をまるで“収入のように毎月分割で受け取れる”という点です。

どちらも保険金が減っていく(=保障が薄くなる)分、保険金が減らない通常の定期保険よりも、支払う保険料はグンと安くなります。

「だんだん保険金が減るのは不安」と思う人もいるかもしれませんね。ただ、多額の保険金が必要になるのは、主に「まだ小さい子どもを抱えた若い人」です。

たとえば、子どもが小さい場合には、将来的に多額の教育費や生活費がかかります。一人あたり、最低でも1000万円程度はかかると見ておいたほうがいいでしょう。しかし、子どもが社会人や大学生になれば、もうそれほど高額の保険金は必要ないはずです。

このように、未就学児を2人抱えた30代の人と、すでに大学生の子どもが2人いる50代の人とでは、その人が亡くなったあとに子どものために必要となる金額はまったく異なります。子どもの成長に伴い、必然的に将来必要なお金は減っていくわけですから、「生命保険」の保障が逓減するというのは理に叶った設計なのです。

今、子どもがいる人は、子どもが自立すると思われる年齢を満期に設定すれば、子どもが自立して「死亡保障の生命保険」の必要性が薄れたとき、ちょうどいい具合に契約が終了します。

保険料を抑えながら適切な保険金を準備できる、

自分に合った保障金額を割り出す計算式とは?

とはいえ、いくら保険料が安い「逓減定期保険」や「収入保障保険」でも、当初の死亡保険金を高くしすぎると支払う保険料も高くなります。では、死亡保障の保険金はいくらくらいに設定するのが適切なのでしょうか?

目安の金額は、次の式で割り出すことができます。

「世帯の年間所得の合計」×「3」+「子どもの人数」×「1000万円」

子どもがいなければ、配偶者を突然亡くしても、世帯の年間所得の3倍程度の保険金が出れば、当面の生活には困りません。保険金で生活費をまかないながら、就職活動することもできるでしょう。子どもがいる場合、将来的に一人あたり1000万円くらいかかるものとして、生活費に上乗せして計算します。

なお、所得が多い家庭は、貯金に回している金額を差し引いた分を「世帯の年間所得の合計」のところにあてはめて計算してください。たとえば、実際の世帯の年間所得は1200万円だけど、使っているお金は800万円であれば、

「800万円」×「3」+「子どもの人数」×「1000万円」

という具合に計算します。もし、世帯の年間所得が500万円で、小学生までの子どもが2人いるとしたら、導き出される金額は次のようになります。

「500万円」×「3」+「2人」×「1000万円」=3500万円

つまり、この例だと「今すぐ亡くなった場合でも、3500万円程度の保険金が出る保険」に加入すれば大丈夫ということになります。

共働きで、夫婦どちらかに何かがあると家計が回らなくなる場合、双方が保険に加入し、合算の保険金が3500万円となるようにしてください。また、すでに準備できている貯蓄は、保険金の目安から差し引いてください。

すでに子どもが中高生の場合、子どもにかかるお金の目安は、1000万円より多少減らしてもOKです。ただ、特に教育費がかかるのは一般的に中学~大学の期間なので、減額幅は200万~300万円程度にしておきましょう。

また、「学資保険」に入っている場合も多いと思いますが、「学資保険」には死亡保障の機能があります。契約者である親が亡くなると、その後は保険料が免除になり、満期保険金は満額受け取れる仕組みになっているのです。よって、親が死亡しても「学資保険」で教育費が確保できる場合にも、子どもにかかる目安のお金は1000万円より減らしてOKです。

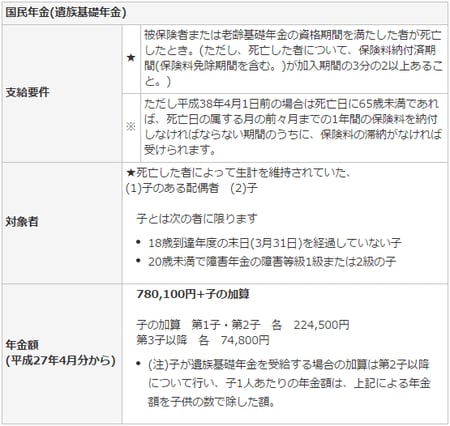

ちなみに、配偶者を亡くした場合、条件次第で遺族は「遺族年金」ももらえるので、生命保険の保険金だけで、その先の生活をすべて何とかしようと考える必要はありません。

以下は、遺族年金の支給要件などをまとめたものです(日本年金機構ホームページより抜粋)。気になる方はチェックしてみてください。

遺族基礎年金の年金額は基本的に定額(子どもの数によって変化)

遺族基礎年金の年金額は基本的に定額(子どもの数によって変化)拡大画像表示

会社員の場合、遺族厚生年金が上乗せされるが、金額は亡くなった人の標準報酬月額などで変わる。なお、「死亡した者に生計を維持されていた」かを判断する目安として、遺族の年額の収入が850万円以上ではないことなどの要件がある

会社員の場合、遺族厚生年金が上乗せされるが、金額は亡くなった人の標準報酬月額などで変わる。なお、「死亡した者に生計を維持されていた」かを判断する目安として、遺族の年額の収入が850万円以上ではないことなどの要件がある拡大画像表示

住宅ローンで「フラット35」を選択する人は

「団信」の代わりに自分でお得な保険に加入する手もある!

なお、マイホームを購入して住宅ローンを返済している家庭で、突然家計を支える人が亡くなっても、住むところを失う恐れはほぼありません。なぜなら、通常はローン契約時に「団体信用生命保険(団信)」に加入しているはずだからです。

「団信」とは、ローン契約者が亡くなったり、高度障害を負ったりした時点で、ローンの残額をチャラにしてもらえる保険のことです。ローンの残額を代わりに支払ってくれるのは保険会社です。

住宅ローンを組むときには「団信」への加入を義務付けられることが一般的ですが、それは主に住宅ローン返済をしている人が亡くなったとき、遺族が返済に追われる事態を回避するためです。しかし、「フラット35」の場合では「団信」は任意契約となっています。つまり、「団信」に加入しても加入しなくてもいいのです。

そこで、これから「フラット35」の住宅ローンを組む人におすすめしたいのは「団信」の代わりに「収入保障保険」や「逓減定期保険」での保障を用意するという方法です。

住宅ローンを払い終える時期を保険の満期に設定すれば、住宅ローン残高が減少するのと比例して保険金も逓減します。「団信」のように住宅ローン残高が直接チャラになるわけではありませんが、保険金が一時金で支払われる商品を選べば、ローンの返済にも充てられます。年齢が若い人だと「団信」に加入するより保険料が安くつく場合が多くなります。

「収入保障保険」や「逓減定期保険」に加入する場合と比較して、どちらが得になるのか計算してみることをおすすめします。

貯蓄型の「終身保険」は予定利率が低下して魅力減。

メリットは利回りよりも「貯めやすさ」と「節税効果」

ここまで「生命保険」を最低限かけておきたい人向けのお話をしてきました。

そうではなく、今のところ家計に余裕があり、多めの保険料を支払って、生命保険を貯蓄目的で使いたい人もいるでしょう。貯蓄を主目的とする「年金保険」などの商品もありますが、ある程度「死亡保障」の機能もほしいのであれば「終身保険」を使うことになります。

「終身保険」は「定期保険」と比較すると、大幅に保険料が高くなります。ただ、「定期保険」が期間中に亡くならない限り、支払った保険料を取り戻せないのに対し、「終身保険」は必ず保険料が一部、もしくは全部戻ってきますし、加入する「終身保険」によっては支払った以上のお金が戻ってくることもあります。死亡すれば、もちろん保険金で回収できますし、中途解約しても「解約返戻金」が戻ります。保険料が掛け捨てとなる「定期保険」がもったいないと感じる人には「終身保険」のほうが適した仕組みと言えるでしょう。

「終身保険」の場合、保険料を払い終わった後は、満期がないのでそのままにしておいても解約してもOKです。お金が必要になったとき、好きなタイミングで解約すれば、まとまったお金を受け取れます。放っておく期間に応じて、「解約返戻金」の返戻率が徐々にアップしていくので、受け取るお金を増やすこともできます。

そう考えると、「終身保険」で貯めるのはいいことのようですが、現段階で私から具体的におすすめできる保険はありません。「養老保険」もそうですが、全般的に予定利率が低下しているからです。そのため、たとえば「個人向け国債」などを買ったほうが結果的に得をするという場合も多く、それほど貯蓄としての旨味がないのです。

ですが、保険で資産形成することには、2つのメリットがあります。

①現金で貯めるよりも引き出しにくく、強制力がある

②節税対策になる

まず、①についてはそれほど説明はいらないでしょう。すぐに引き出せる預貯金よりも、保険会社に納めたほうが出金はしにくいので、自然と貯まりやすくなります。

もう一つのメリットは②の節税ができる点です。「生命保険」や「医療保険」「介護保険」「年金保険」などに支払った保険料のうち、一定金額までは保険料控除の対象となります。控除された分、課税所得が少なくなり、所得税や住民税の負担が軽減されるため、節税になるのです。

もし、家計に余裕があるのなら、現金で貯金する代わりに「生命保険」や「年金保険」に加入し、控除の枠を限界(最大年間12万円)まで使うと、最大限に節税することが可能です。

国税庁ホームページより抜粋。生命保険料控除には「旧制度」と「新制度」があり、平成24年1月1日以降に契約した保険から「新制度」が適用。上図は新制度の控除額。旧制度は仕組みや控除額が異なるので注意を。

国税庁ホームページより抜粋。生命保険料控除には「旧制度」と「新制度」があり、平成24年1月1日以降に契約した保険から「新制度」が適用。上図は新制度の控除額。旧制度は仕組みや控除額が異なるので注意を。

家計に余裕がないのに、無理して貯蓄性の高い「生命保険」に加入するのはナンセンスです。しかし、余裕がある人なら、貯蓄性高い「生命保険」に加入するのも選択肢の1つと言えるでしょう。控除枠の上限を意識しながら、どれくらい加入するか考えてみればいかがでしょうか。

今回で「保険」についての解説はいったん終了です。

「保険は人生の中で住宅の次に高い買い物」とも言われます。しっかり選ぶ、または見直すことで、無駄な支出を減らすことができ、高い節約効果が期待できるので、ぜひ参考にしてみてください。

(取材・構成/元山夏香)

【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】

⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

|

|

| 【2026年1月15日時点】 ■編集部おすすめのネット銀行はこちら! |

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

|---|---|---|---|

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆SBI新生銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.50% (※1) |

0.85% (※2) |

1.00% | 1.20% |

| 【SBI新生銀行のおすすめポイント】 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用すると普通預金金利が0.50%に大幅アップ! しかも「SBIハイパー預金」を利用すると「ステップアッププログラム」のステージが最上位の「ダイヤモンド」になり、提携コンビニATMの出金手数料が何回でも無料、他行あて振込手数料が月10回まで無料になる特典なども受けられてお得! ちなみに「SBIハイパー預金」を利用したからといって、投資などをする必要はないので安心しよう。そのほか、新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」なら、3カ月もの定期預金の金利が大幅アップ! また、他行からの振込入金などで現金がもらえる「キャッシュプレゼントプログラム」もお得。 ※1 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用した場合の金利。※2 新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【SBI新生銀行の金利・手数料・メリットは?】SBI証券との口座連携「SBIハイパー預金」の利用で、普通預金金利アップ&振込手数料が月10回まで無料! |

|||

| ◆あおぞら銀行 BANK ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.50% (※1) |

1.25% (※1) |

1.10% | 1.30% |

| 【あおぞら銀行 BANKのおすすめポイント】 普通預金金利は業界トップクラスなうえに、ほかのネット銀行とは違って「証券会社の口座と連携する」や「給与の振込口座に設定する」といった条件もなく好金利が適用されるのがメリット! また、コンビニATMでは出金手数料が発生してしまうが、郵便局やファミリーマートなどに設置されている「ゆうちょ銀行ATM」なら365日いつでも手数料無料なほか、他行あて振込手数料も月9回まで無料でお得! ※1 100万円を超えた分の普通預金は金利0.35%の適用。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「BANK The Giftスペシャル定期(BANK新規口座開設者限定)」適用時の金利。なお、期間中であっても募集総額が500億円に達した時点で取り扱い終了。 |

|||

| 【関連記事】 ■【あおぞら銀行 BANKの金利・手数料・メリットは?】普通預金金利が「定期預金レベル」でお得! ゆうちょ銀行ATMなら、週末でも出金手数料が無料に! |

|||

|

|

|||

| ◆ソニー銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.20% | 1.00% (※1) |

0.50% | 0.50% |

| 【ソニー銀行のおすすめポイント】 外貨に強いネット銀行。Visaデビット付きキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」なら海外事務手数料が0円なので、海外での買い物がクレジットカードよりお得! 優遇プログラム「Club S」のステージなどにより、ATM出金手数料は月4回~無制限で無料、他行あて振込手数料は最大月11回まで無料! 毎月無料で決まった金額を、他行から手数料無料で入金できる「おまかせ入金サービス」も便利。 ※1 2026年3月1日までの期間限定キャンペーン「円定期特別金利」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【ソニー銀行の金利、手数料、メリットは?】外貨に強いネット銀行。Visaデビット搭載のSony Bank WALLETならクレジットカードよりお得に海外ショッピングが可能 ■「ソニー銀行」の顧客満足度調査の評価はなぜ高い? 手数料や金利で突出したメリットが見当たらなくてもなぜかユーザーから支持されている理由はどこだ!? |

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆東京スター銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.60% (※1) |

0.90% (※2) |

0.85% (※3) |

0.205% |

| 【東京スター銀行のおすすめポイント】 東京スター銀行を給与(バイトやパートも含む)または年金の受取口座に指定すると、普通預金金利が「0.20%⇒0.60%」に大幅アップするのが大きなメリット! さらに、コンビニATMの出金手数料は、月8回までなら24時間365日いつでも無料なので使いやすい。また、通常の定期預金のほか「スターワン1週間円預金」など、お得な金融商品を数多くラインナップ。 ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①東京スター銀行を給与振込や年金受取の口座に指定、②資産運用商品を300万円以上保有かつNISA口座保有&投資信託を購入。※2 新規に口座開設した人限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」適用時の金利。※3「スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【東京スター銀行の金利・手数料・メリットは?】「ATM手数料」や「振込手数料」がお得なネット銀行。さらに、給与振込で普通預金金利が大幅にアップ! |

|||

| ◆auじぶん銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.41% (※1) |

1.05% (※2) |

0.45% | 0.50% |

| 【auじぶん銀行のおすすめポイント】 通常の普通預金金利は年0.21%だが、「三菱UFJ eスマート証券」または「SBI証券」と口座を連携すると+年0.10%、「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%、「au PAY アプリ」と口座を連携すると+年0.05%と、これらの条件を達成することで普通預金金利が年0.41%に! そのほか「じぶんプラス」のステージに応じて、コンビニATMでの出金手数料が最大月15回まで無料、他行あて振込手数料も最大月15回まで無料になるのも魅力! ※1 以下の①~③の条件をすべて達成した場合の金利。通常は年0.21%。①「au PAY アプリ」とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.05%。②「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%。③三菱UFJ eスマート証券またはSBI証券とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.10%。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「冬の1年もの特別金利キャンペーン」適用時の金利。au・UQ mobileユーザーの場合は+0.20%相当の現金がもらえる。 |

|||

| 【関連記事】 ■【auじぶん銀行の金利・手数料・メリットは?】KDDIの子会社なのでauユーザーには特におすすめ! 他行あて振込み手数料が最高で月15回まで無料に! ■auじぶん銀行は、振込手数料やATM出金手数料が最大で月15回まで無料!「じぶんプラス」のリニューアルでPontaポイントも貯まるようになり、さらにお得に! |

|||

| ◆楽天銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.28% (※1) |

1.00% (※2) |

0.35% | 0.40% |

| 【楽天銀行のおすすめポイント】 「楽天証券」との口座連動サービス「マネーブリッジ」を利用すれば、普通預金金利が最大0.28%に大幅アップ! しかも、楽天証券の申し込みページから「楽天証券の口座+楽天銀行の口座」を同時に開設できるので、普通預金金利が高金利な「マネーブリッジ」の利用も簡単! また、「マネーブリッジ」を利用しても特に投資をする必要はないので、とりあえず楽天証券の口座も開設して、楽天銀行の普通預金だけ利用してもOK! ※1「楽天証券」保有者の「マネーブリッジ」適用時。300万円を超えた分の普通預金は金利0.22%の適用。※2 2026年1月31日までの期間限定キャンペーン「冬のボーナスキャンペーン」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【楽天銀行の金利・手数料・メリットは?】楽天証券との口座連動により普通預金金利がアップ!振込や口座振替などで「楽天ポイント」も貯まる! ■「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |

|||

|

|

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆UI銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.50% (※1) |

1.00% | 0.50% | 0.55% |

| 【UI銀行のおすすめポイント】 UI銀行は、2022年に東京きらぼしフィナンシャルグループが新たに開業した銀行で、1年~5年もの定期預金の金利はネット銀行の中でもトップクラスに高いのが魅力! また、コンビニATMの出金手数料は最大で月20回まで無料、他行あて振込手数料も最大で月20回まで無料でお得! ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①給与を「はたらくサイフ(普通預金)」で受けとった場合。②年金を「まもりのサイフ(普通預金)」で受け取った場合。③女性限定の「女神のサイフ(普通預金)」を利用した場合。 |

|||

| 【関連記事】 ■UI銀行は「高水準の金利&お得な手数料」でおすすめのスマホ特化型デジタルバンク!「東京きらぼしフィナンシャルグループ」から誕生した「UI銀行」の魅力を解説! ■【UI銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金&普通預金の金利にこだわる「スマホ特化」の銀行! 他行あて振込手数料が最大で月20回まで無料 |

|||

| ◆SBJ銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 最大0.30% (※1) |

1.35% (※2) |

1.40% (※2) |

1.45% (※2) |

| 【SBJ銀行のおすすめポイント】 ほかのネット銀行と比べても、定期預金金利の高さはトップクラス! さらに、セブン-イレブン(セブン銀行)やミニストップ(イオン銀行)、ファミリーマート(E-net)のATMなら、出金手数料が最低でも月10回まで無料でお得なほか、他行あて振込手数料も最低で月5回まで無料なので、月に何回も振込をする人にもおすすめ! ※1 通常の0.20%分の利息に加えて、月内の最低残高(上限1000万円)に対して0.10%分の追加利息を受け取れる「普通預金プラス」の場合。※2 新規口座開設者限定の「はじめての定期預金<はじめくん>」の場合。 |

|||

| 【関連記事】 ■SBJ銀行が業界No.1水準の“定期預金金利”や“手数料の安さ”を維持できる理由とは?「外資系の銀行に預金しても大丈夫?」という疑問や不安をSBJ銀行に直撃! ■【SBJ銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金がお得で、魅力的な商品も多い外資系銀行。ATM手数料や他行あて振込手数料の安さもメリット! |

|||

| ◆イオン銀行(イオンカードセレクト保有者) ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.22% (「イオン銀行Myステージ」の 「ゴールドステージ」の場合) |

0.45% | 0.45% | 0.70% |

| 【イオン銀行のおすすめポイント】 「イオン銀行Myステージ」で「ゴールドステージ」になれば、普通預金金利が0.22%に! しかも「イオンカードセレクト」で年間50万円以上を利用するなど、一定の条件を達成すると入手できる年会費無料のゴールドカード「イオンゴールドカードセレクト」を保有すれば、無条件で「ゴールドステージ」に到達できる特典が2024年3月にスタート。「ゴールドステージ」になれば、イオン銀行ATMの手数料は24時間いつでも何回でも無料なのはもちろん、他行ATMの入出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ月3回まで無料になってお得! |

|||

| 【関連記事】 ■【イオン銀行の金利・手数料・メリットは?】イオン銀行利用者は「イオンカードセレクト」が必須!普通預金金利などがアップしてさらにお得に使える! ■イオンカードを作るなら「イオンカードセレクト」が一番お得! WAONチャージでのポイント2重取り&イオン銀行で預金金利が優遇されやすくなる特典も! |

|||

| ※ 100万円を預けた場合の2026年1月15日時点の金利(年率、税引前)。金利は税引き前の年利率であり、利息には20.315%(国税15.315%〈復興特別所得税含む〉+地方税5%)の税金がかかります。また、最新の金利は各銀行の公式サイトをご確認ください。 | |||