マイホームを買うか、借りるか──。それは多くの人が昔から悩まされてきた重大テーマだろう。「東京五輪までは上がる!」と言われ、不動産価格は上昇を続けてきたが、現在は下落傾向にある。一方でマイナス金利の影響で住宅ローン金利はかつてないほどの最低水準になっている。つまり、買ったとしてもローン返済額は家賃より安い状態だ。2017年は「買い時」とも考えられるなかで、今マイホームを買うか、借りるか悩んでいる人は、どう判断すれば将来も後悔しないだろうか。

現在発売中の雑誌『めちゃくちゃ売れてる雑誌ザイが作った 今年こそお金持ち入門』では、マイホームを買うか借りるかをテーマにした「失敗しないマイホーム計画」特集を掲載! 今回はそのなかから、不動産投資などに詳しいオラガ総研株式会社の牧野知弘さんに聞いた「マイホーム購入派・賃貸派のメリットとデメリット」を紹介する。

2017年は買い時って本当? その考えが失敗の元に!

そろそろマイホームを買うべきか、まだ賃貸で過ごすべきか──。

その迷いの背景にあるのは「買い時」というキーワードだろう。

不動産市場はアベノミクスや東京五輪の決定を契機に価格が底打ち状態から上昇し活況を呈している。

ただ、「東京五輪まで不動産価格は上昇する」という強気の声もある一方で、国や専門会社などの調査によれば2016年下期からは過熱感があった価格に一服感が出てきて、手を出しやすくなってきている。

価格だけではない。住宅ローンに目を向ければ、マイナス金利導入で金利は史上最低レベル。2019年10月に消費税アップが予定されている点も忘れてはいけない。

「価格に手ごろ感があり、低金利で家賃並みのローン返済額で買えるなら購入したい。値上がりや増税前の早いうちに……」というのが購入派に多い意見だろう。

しかし、こうした「買い時」ばかりを探る議論に対して、不動産コンサルタントの牧野知弘さんは、「それは、物件価格や住宅ローンといった『入口』だけの視点で、失敗の元です」と警告を発する。

ローンを払い終われば「資産が残る」は幻想?

牧野さんが「『入口』だけの視点は失敗の元」と指摘するのは、どういうことか。つまり、マイホームの購入を、資産形成や投資という側面で見た場合、「途中」であるローン返済の確実性(=収入の安定性)や、最終的にはそのマイホームをどうするのかという「出口」までを視野に入れることが不可欠だというのだ。

「家賃は払っても何も残らないが、ローンは無理してでも払えば資産が残る」という声も購入を後押しする。

だが、マイホームを「資産」として考えるなら、なおさら出口を意識してほしい。人口は減少し、空き家も急増する今後、アナタが買えるような物件だと、どれだけの資産価値を維持できるだろうか。

家は「資産価値」ではなく、「利用価値」として見る考え方も

もちろん、マイホームは損得勘定だけで決めるものではない。長い人生を家族とともに豊かに過ごすための手段でもある。賃貸物件にはないメリットや充足感がマイホームにはたくさんある。これがマイホームを資産価値ではなく「利用価値」として見る考えだ。

ただ、その場合は他の資産があったり収入不安がなかったりなど、マイホームの資産価値が大幅に下落しても受容できる環境にある必要がある。

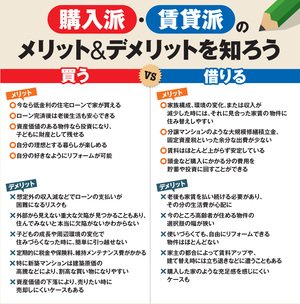

購入派・賃貸派のメリット&デメリットを知ろう

この記事を読み進めて、「今は家は買えない」と諦める人もいるだろう。その場合、老後の賃貸住まいへの不安も残るだろうが、家賃の下落傾向をはじめとして賃貸派には追い風もある。

そこで、判断するにあたって、購入、賃貸それぞれのメリットとデメリットを一覧にした。これらをしっかり理解して、失敗のない住まい選びをしてほしい。

【購入派】

<メリット>

○今なら低金利の住宅ローンで家が買える

○ローン完済後は老後生活も安心できる

○資産価値のある物件なら投資になり、子どもに財産として残せる

○自分の理想とする暮らしが楽しめる

○自分の好きなようにリフォームが可能

【※関連記事はこちら!】

⇒住宅ローンおすすめ比較[2017年版]

<デメリット>

×想定外の収入減などでローンの支払いが困難になるリスクも

×外部から見えない重大な欠陥が見つかることもあり、住んでみないと本当に欠陥がないかわからない

×子どもの成長や周辺環境の変化で住みづらくなった時に、簡単に引っ越せない

×定期的に税金や保険料、維持メンテナンス費がかかる

×特に新築マンションは建築原価の高騰などにより、割高な買い物になりやすい

×資産価値の下落により、売りたい時に売却しにくいケースもある

【賃貸派】

<メリット>

○家族構成、環境の変化、または収入が減少した時には、それに見合った家賃の物件に住み替えしやすい

○分譲マンションのような大規模修繕積立金、固定資産税といった余分な出費が少ない

○賃料はほとんど上がらず安定している

○頭金など購入にかかる分の費用を貯蓄や投資に回すことができる

<デメリット>

×老後も家賃を払い続ける必要があり、その分の生活費が心配に

×今のところ高齢者が住める物件の選択肢の幅が狭い

×使いづらくても、自由にリフォームできる物件はほとんどない

×家主の都合によって賃料アップや、建て替え時には立ち退きなどに遭うこともある

×購入した家のような充足感を感じにくいケースも

日本人は「購入を希望する人」が約8割!

しかし実際の「持ち家率」は約6割

国土交通省の「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」によると、購入派か賃貸派かについての質問に「土地・建物については、両方とも所有したい」と回答した人は79.5%、「借家(賃貸住宅)で構わない」と回答した人は12.7%と、圧倒的に購入派が多数を占めている。

ところが、総務省の「平成25年住宅・土地統計調査」によると持ち家住宅率は61.7%と、単純に比較できないものの前の調査結果と開きがある。住まいを購入したいと考えながら、実際は賃貸を選んでいる人が一定数いるようだ。購入か賃貸かで迷う理由は、先程に挙げたようにさまざまなメリット&デメリットがあるからだ。

改めて、購入派の大きなメリットを挙げてみよう。まず低金利の住宅ローンでマイホームが取得でき、それが“家”という形で手に入り、子どもに財産として残すこともできる。そして数年ごとにメンテナンス等が必要とはいえ、老後に最低限住み家を確保できるという安心感もある点だ。

デメリットとしては、収入にかかわらず一定のローン返済などのリスクがあること。将来も安定した収入が得られるか冷静に判断しないと、破たんしかねないので注意したい。

賃貸派の大きなメリットとしては、もしもの場合にも対応しやすいという点だ。収入が減っても気軽に住み替えしやすく、購入した場合のような、家を持つというリスクを抑えることができる。

デメリットとしては、持ち家ではないのでその物件に合わせた暮らしをするしかない点。好みに合わせたリフォームなども難しいだろう。

そして何といっても心配なのは、老後の生活費に関する点だ。家賃を払い続けるだけの年金などの収入か貯蓄がないと苦しくなることを忘れてはいけない。

(取材・文=sumica(株式会社ノート))

現在好評発売中の『めちゃくちゃ売れてる雑誌ザイが作った 今年こそお金持ち入門』では、「マイホームを買っていい人の3つの条件」「普通のサラリーマンのアパート経営・ワンルーム投資」についても詳しく紹介している。真剣にマイホームの購入を考えている人やアパート経営&ワンルーム投資に関心のある人は、『めちゃくちゃ売れてる雑誌ザイが作った 今年こそお金持ち入門』をぜひ参考に!

『めちゃくちゃ売れてる雑誌ザイが作った 今年こそお金持ち入門』は全国の書店やアマゾン、楽天ブックスなどのネット書店でも送料無料で好評発売中。

お問い合わせは、「ザイ別冊担当(ダイヤモンド社書籍編集局第1編集部)」まで。

◆1月〜12月までのお得な株主優待の内容はココでチェック!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

| 【2026年2月5日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ! |

||||||

| 株式売買手数料(税込) | 投資信託 | 外国株 | ||||

| 1約定ごと | 1日定額 | |||||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |

2639本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |

||||

| 【SBI証券のおすすめポイント】 口座数では業界トップクラスの大手ネット証券で、最大の魅力のひとつは国内株式の売買手数料が完全無料なこと。取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2025年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査」の「証券業種」で9年連続1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |

||||||

| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

||||||

| ◆三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 1853本 | ○ 米国 |

|

| 【三菱UFJ eスマート証券のおすすめポイント】 MUFGグループが出資するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料(0円)!「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査<金融業界編>」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)のおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率はネット証券トップクラス ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化! 株初心者でもサクサク使える「シンプルな操作性」と、投資に必要な「充実の情報量」を両立できた秘密とは? ◆au PAY カード」で積立投資すると最大5%のPontaポイントがたまる! NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ |

||||||

| ▼【ザイ限定】2000円プレゼントの特典情報も掲載!▼ | ||||||

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 1936本 | ○ 米国 |

|

| 【松井証券のおすすめポイント】 株主優待狙いなら、優待名人の桐谷さんが30年以上愛用している松井証券がおすすめ証券のひとつ。1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料で、さらに25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料という手数料体系は魅力。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資したい初心者の個人投資家には特におすすめだ。取引アプリ・ツールお充実。チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。「日本株アプリ」「マーケットラボ」では優待銘柄を簡単に検索、分析することが可能。HDI-Japan主催の「HDI格付けベンチマーク」2025年証券業界では、「問合せ窓口」「Webサポート」2部門で3年連続「三つ星」を獲得。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

||||||

| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |

外国株 | |||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1860本 | ○ 米国、中国 |

|

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、5000銘柄以上の米国株や2650銘柄以上の中国株を売買できる。2024年1月からNTTドコモと業務提携を開始。「dカード」でのクレカ積立、dカード年間利用額特典による投信購入など、ドコモとの提携サービスが続々登場している。「dカード」「マネックスカード」などの提携クレカで投資信託を積み立てると最大3.1%のポイント還元でお得だ。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ! ポイント還元率は最大3.1%とトップクラスで、「dカード PLATINUM」ならお得な特典も満載! ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! ◆【マネックス証券NISA「つみたて投資枠」のメリットは?】積立対象の投資信託が264本もあり、初心者も安心の資産設計アドバイスツールが使える! |

||||||

| ▼クイズに回答+口座開設で2000円分のポイントがもらえる!▼ | ||||||

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 | 2610本 | ○ 米国、中国 、アセアン |

||||

| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料(0円)! 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード(一般カード/ゴールド/プレミアム/ブラック)で決済すると0.5〜2%分、楽天キャッシュで決済すると0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン(楽天証券版)を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2600本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査<ネット証券部門>」では総合1位を受賞。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説!】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社! 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |

||||||

| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |

外国株 | |||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 ※電話注文を除く |

163本 | ○ (CFD) |

||||

| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 従来から売買手数料の安さがウリだったが、2025年9月からネット取引の場合、国内株式(現物・信用取引)と投資信託の売買手数料が完全無料に! コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の金利については、大手ネット証券よりも低く設定されており、一般信用売りも可能だ! 米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。国内店頭CFDについては、2024年度まで11年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |

||||||

| 【関連記事】 ◆【GMOクリック証券の特徴とメリットを徹底解説!】日本株の売買手数料が無料のうえ、米国株から金まで世界中の商品を売買できるCFDや高機能アプリが魅力 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは? 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現! ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! |

||||||

| ◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 55本 | - | |

| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。また、信用取引の売買手数料が完全無料(0円)なのに加え、信用取引金利の低さもトップクラス。アクティブトレーダーほどお得さを実感できるだろう。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。取引ツール「NEOTRADER」のPC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株(現物・信用)をアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった! ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流! |

||||||

| ▼積極的に売買する短期トレーダーに人気!▼ | ||||||

| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||

【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画

新規口座開設+条件クリアした人全員に

現金2000円プレゼント!⇒関連記事はこちら

| お得な限定キャンペーン! | 3000円プレゼント企画! | 株の売買手数料がお得! |

|---|---|---|

|

SBI証券 新規口座開設+条件クリアで もれなく2000円プレゼント! |

三菱UFJ eスマート証券 取引ツール「kabuステーション」が機能充実! |

松井証券 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円! |

| ザイ・オンラインで人気NO.1の大手ネット証券!⇒関連記事 | 「三菱UFJカード」などでクレカ積立がお得!⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |