2017年から、「確定拠出年金」の制度が一部変更になります。確定拠出年金とは、“加入者自身が運用し、その結果次第で将来の年金額が変動するタイプの年金”です。

国民年金、厚生年金などの公的年金、あるいはその他の企業年金(各企業が独自に用意している年金。厚生年金基金など)のように、将来もらえる年金額がある程度決まっているものは、「確定給付年金」と呼ばれています。確定拠出年金は単独で加入するわけではなく、公的年金に上乗せするイメージです。

つまり、確定拠出年金は老後資金の備えを手厚くするための手段の一つと言えます。老後資金が不安な人、今から老後資金に少しずつ備えていきたいという人は、確定拠出年金に注目してみるといいでしょう。

なお、確定拠出年金は、「DC」と呼ばれたり、「401k」と呼ばれたりすることもありますが、どれも意味は同じです。今回は「DC」と表記して話を進めたいと思います。

「確定拠出年金(DC)」には税金優遇という大きなメリットあり!

最大の注意点は、60歳以降まで引き出しができないこと

DCの2017年からの変更点を紹介する前に、そもそもDCについてよく知らない方のため、そのおもな特徴を挙げてみます。

【DCのおもな特徴】

(1)20~60歳までの、国民年金・厚生年金加入者が加入できる

(2)運用益を受け取れるのは60歳以降(中途解約不可。掛け金の減額は可)

(3)定期預金、保険、投資信託といった商品の中から、自分で好きなものを選択して運用

(4)拠出するとき、運用しているとき、受け取るときの3段階で税金優遇

順に解説していきましょう。

まずは(1)ですが、DCは公的年金に上乗せして加入するものなので、すでに年金を受け取る年代になっている人は加入できません。

次は(2)について。DCはあくまで「年金」なので、例えば40歳くらいの人が「マイホームの頭金が足りないから、DCを解約したい」などと思っても、引き出すことは不可能です。DCの受け取りが可能になるのは、原則60歳以降です。

この点は、DCを始める前に最も注意しておかなければならない点です。いくら老後資金が不安でも、無理をしてDCに資金をつぎ込んでしまうと、手元の資金が心許なくなり、いざというときに困る……ということになりかねないからです。

逆に言うと、だからこそ強制的に貯金する効果が高く、浪費グセがあって貯金が苦手な人には役立つわけですが、いずれにせよ無理に掛け金を増やしすぎないように注意しましょう。

続いて(3)。DCは自分で運用する年金ですが、どんな金融商品で運用するかといえば、大体「定期預金」「保険」「投資信託」などとなっています。もちろん、それぞれ一種類ずつではなく、いくつもの種類があります。それらを自分の好きなように組み合わせて運用をしていきます。

例えば、長い時間をかけてハイリスク・ハイリターンな運用を目指すのであれば、株式を組み入れた投資信託を中心に資産を組み合わせるのがスタンダードです。そうではなく、できる限りリスクを抑えていきたいのであれば、資産の大部分は定期預金、あるいは国内債券型の投資信託などに振り分けておくことになるでしょう。

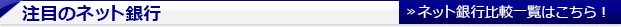

上は2016年9月8日に発表された「楽天証券」のDC取り扱い投資信託のラインアップ。他社で取り扱いのない、セゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」などが含まれているのが特徴。

上は2016年9月8日に発表された「楽天証券」のDC取り扱い投資信託のラインアップ。他社で取り扱いのない、セゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」などが含まれているのが特徴。拡大画像表示

DCで選択できる商品のラインアップは、金融機関(銀行や証券会社)によって大幅に異なります(DCに適した金融機関選びについては後ほど解説します)。

そして、DCの最大の魅力と言われているのは、(4)にあるように税金の優遇が受けられることです。DCに加入すると、毎月一定金額を積み立てていく形になりますが、このときの掛け金は、一定の限度額の範囲内であれば非課税となります。

例えば、自営業者の人が年間80万円をDCの掛け金として支払うと、その80万円は丸ごと所得控除の対象となります。つまり、80万円分少なく所得を申告できるため、所得税を減らせるわけです。

運用の利益についても、通常であれば2割以上を税金で差し引かれるところですが、やはり非課税となります。60歳以降にDCの運用益を受け取るときには税金がかかるものの、控除枠が設定されて優遇される仕組みになっています。

DCには「企業型DC」と「個人型DC」の2種類があり、

2017年からは誰でも「個人型DC」に加入できるようになる!

続いて、DCの種類について紹介していきましょう。DCには「企業型」と「個人型」の2種類があります。

| ■確定拠出年金の企業型と個人型の違いは? | ||

| 企業型 | 個人型 | |

| 実施主体 |

企業 (企業型年金規約の 承認を受けた企業) |

国民年金基金連合会 |

| 加入できる人 | 実施企業に 勤務する従業員 |

【2016年9月時点】 (1)自営業者 (2)企業年金や企業型DCのない企業の従業員 |

|

【2017年1月以降】 (1)自営業者 (2)企業年金や企業型DCのない企業の従業員 (3)公務員 (4)専業主婦(主夫) (5)企業年金や企業型DCのある企業の従業員(※1) |

||

| 掛金の拠出 |

企業 (規約によっては 加入者も拠出可能な 場合あり) |

加入者本人 |

|

拠出限度額 (月額) |

(1)企業年金ありの場合 =2万7500円(※2) (2)企業年金なしの場合 =5万5000円(※2) |

【2016年9月時点】 (1)自営業者 =6万8000円 (2)企業型DCのない企業の従業員 =2万3000円 |

|

【2017年1月以降】 (1)自営業者 =6万8000円(※3) (2)企業年金のない企業の従業員 =2万3000円 (3)公務員 =1万2000円 (4)専業主婦(主夫) =2万3000円 (5)企業年金のある従業員 =1万2000~2万円(※4) |

||

| 金融機関 | 企業が決定 | 加入者が決定 |

| 運用費用負担 |

企業または加入者が負担 (企業によって異なる) |

加入者が負担 |

| (※1 勤務先が個人型DCへの加入を規約で認めていない場合、従業員がマッチング拠出を利用している場合は対象外) (※2 企業年金=厚生年金基金、確定給付企業年金など) (※3 国民年金基金の限度額と合算) (※4 企業年金の実施状況によって個人型DCの限度額が異なる) |

||

企業型DCは、会社の退職給付制度の一種なので、勤務先の会社が掛け金を出してくれます。勤務先がDCを導入していれば利用できます。一方の個人型DCは、個人が自主的に老後資金を準備するためのものなので、掛け金は自分で支払います。

企業型DCと個人型DCでは、掛け金の限度額が異なる……などの差異があります。とはいえ、先に挙げたDCの特徴は、どちらのタイプのDCにもあてはまるので、要は企業がお金を出すか、自分がお金を出すかの違いだと思っておけば十分です。

2017年からの制度変更が目立つのは、個人型DCのほうです。これまでの個人型DCに加入できるのは、おもに以下の人達でした。

【個人型DCに加入できる人(2016年9月現在)】

◆20歳以上60歳未満で、勤務先に企業年金の制度がない会社員

◆20歳以上60歳未満の自営業者、及びその配偶者(国民年金加入者)

逆に言うと、公務員、それに会社員や公務員の夫がいる専業主婦(主夫)は対象外だったのです。また、企業年金や企業型DCがある会社や、その他の企業年金がある会社に勤務している人も、個人型DCに加入することはできませんでした。

しかし、2017年1月からは、20歳以上60歳未満の人であれば、公務員でも専業主婦(主夫)でも、企業型DCや企業年金がある企業の会社員でも、(勤務先が規約で認めれば)個人型DCに加入できるようになります。

間口が広がったこと自体はいいことで、特に公務員の方が加入できるようになったのは、DCを活用する人を増加させる効果が期待できそうです。

ただ、専業主婦(主夫)の方については、アルバイトをしている人を除いて、掛け金の所得控除のメリットが無関係になります。自分名義の老後資金を作れるという点は魅力と言えるかもしれませんが、家計全体で見れば得はしないので、加入者の増加はあまり見込めないと考えられます。

さて、ここまでのところでDCの概要は理解できたでしょうか? これらを踏まえて、DCのメリットとデメリットを整理していきたいと思います。

DCの3つの大きなメリットを改めて確認!

転職・退職しても一元化できるポータビリティも便利

DCのメリットとデメリットを簡単にまとめると、次のようになります。

【DCのメリット】

(1)節税効果がある

(2)老後資金を着実に用意できる

(3)転職しても、転職先にDCの制度があれば、前から積み立てていたものを引き継げる

【DCのデメリット】

(1)掛け金を60歳以降まで引き出せない

(2)自分で運用内容を考えなければならない

(3)節税効果はあるが、受け取り時には税金がかかる

(4)預け先の金融機関で手数料がかかる(企業型DCは会社負担の場合も)

DCのメリットは、ここまでに紹介してきたとおり、税金の優遇があるところ。さらに、運用次第ではありますが、年金を増やせる可能性があるのもメリットです。また、浪費傾向があって貯金が苦手な人で、老後資金を不安視している人などは、半ば強制的に老後資金を準備できる手段として、DCを選択するのもいいと思います。

なお、DCのメリットで、ここまでに出てきていなかったのは、(3)の内容です。例えば、企業型DCに加入し、その後転勤したり、退職したりすることもあるでしょう。その場合でも、DCの掛け金は60歳以降まで引き出せません。その代わり、次の転職先に企業型DCの制度があれば、以前の資産を転職先の企業型DCに移行して一元化できます。この仕組みを「ポータビリティ」と呼んでいます。

もし、転職して企業型DCがない会社に入ったとしても、元々のDCは個人型DCに移行することが可能です。逆に、個人型DCをやっていた人が、企業型DCのある会社に転職した場合も、一元化することは可能です。

ただ、これまでは、会社員で企業型DCをやっていた人が、転職してDCを利用できない公務員になった場合などに、ポータビリティができないケースもありました。しかし、2017年からは個人型DCの利用対象者が増加するため、基本的にどんな場合でもポータビリティできるようになります。

ところで、DCに加入経験のある人の中には、このポータビリティの手続きをしていない人も、意外と多いのではないかと思われます。

転職した場合、以前の会社を退職してから6カ月以内にポータビリティの手続きをしないと、国民年金基金連合会によって、強制的に資産のポータビリティが行われます。「自動移換」という措置です。その際、資産は現金化されます。

自動移換されると、その期間はDCの加入者とは見なされなくなります。資産が消えてなくなることはありませんが、DCは加入している期間によって、受給開始年齢が変化します。60歳で受け取りたければ10年以上加入している必要がありますが、それ未満の状態で自動移換され、そのまま放置しておくと、受け取ることができるタイミングが遅くなります。

| ■加入期間と給付金の受給可能な年齢 | |

| 加入期間 | 受給可能な年齢 |

| 1カ月以上~2年未満 | 65歳 |

| 2年以上~4年未満 | 64歳 |

| 4年以上~6年未満 | 63歳 |

| 6年以上~8年未満 | 62歳 |

| 8年以上~10年未満 | 61歳 |

| 10年以上 | 60歳 |

さらに、自動移換にはデメリットがあります。まず、利息がまったくつかなくなります。そのうえに、特定運営管理機関手数料(3240円)や管理手数料(毎月51円)、国民年金基金連合会手数料(1029円)といったコストを負担しなければなりません。また、改めてDCの移行手続きをしても、特別運営管理機関手数料がさらに発生します。

このように、ポータビリティの手続きをしないと損をするので注意が必要ですが、ポータビリティの仕組み自体はDCの大きなメリットの一つなので、くれぐれも手続きを忘れないようにしましょう。

DCのデメリットは手数料や受け取り時にかかる税金だが、

税金優遇のメリットと比較すると、メリットの勝ち!

メリットの次に、DCのデメリットを改めて紹介し、解説していきます。このデメリットについては、2017年の制度改正前後で特に変わることはありませんが、2017年から初めてやってみようという人は、これらを認識の上で始めていただきたいと思います。

【DCのデメリット】

(1)掛け金を60歳以降まで引き出せない

(2)自分で運用内容を考えなければならない

(3)節税効果はあるが、受け取り時には税金がかかる

(4)預け先の金融機関で手数料がかかる(企業型DCは、会社負担の場合も)

まず、(1)の「掛け金を60歳以降まで引き出せない」という点については、すでに触れたとおりです。無計画に加入してしまうと、手元資金が不足し、子どもの進学やマイホーム資金など、現役時代にまとまったお金が必要になったときに困る恐れがあります。

続いて(2)の「自分で運用内容を考えなければならない」という点は、運用が得意な人にとってはむしろメリットなのですが、金融商品の知識が乏しい人、運用に不安がある人にとってはデメリットでしょう。

また、(3)の「節税効果はあるが、受け取り時には税金がかかる」という点は、見落とされがちです。DCからお金を受給するときには、年金、一時金などの手段があります。年金を選択すると「公的年金等控除」が適用され、一時金を選択すると「退職所得控除」が適用されるので、税制優遇は受けられます。

ただ、例えばDC(一時金)以外に退職金を受け取る際には、合算した金額に退職所得控除が適用されます。よって、金額が多い場合などには、控除が適用されても税金が高くつくことがあります。

年金として受け取る場合は、公的年金と同様に「雑所得」と見なされて、所得税の対象となります。

最後に、デメリット(4)「預け先の金融機関で運営管理手数料がかかる(企業型DCは、会社負担の場合も)」にあるように、個人型DCを選択する場合は、DCの口座を開設している金融機関に手数料を支払わなければなりません。まず、初回の加入時に支払い、毎月運営管理手数料を支払い、さらに受け取りのときにもその都度手数料がかかります。

金融機関にもよりますが、こうした手数料の合計金額が毎年数千円単位と高くなっているので、例えば定期預金だけでDCを運用していると、運用益が手数料に負けてしまうことになるでしょう。

運用期間中は節税メリットが利いているのでマイナスにはならないかもしれませんが、受取時に税金を支払うわけですから、その分でマイナスになる可能性も。それならば、DCではなく、単純に積立預金をしていればよかった、ということになってしまいます。

よって、これからDCを始めるのであれば、よく勉強した後に投資信託などで運用したほうが、良い結果につながりやすいでしょう。ただ、DCの場合、投資信託の信託報酬がかなり高い場合も多くなっています。特に、運営管理手数料が安いところは商品のコストが高い傾向も見られ、いずれにせよ手数料がかさみやすい点には注意しなければなりません。

ここまでDCのデメリットを解説してきましたが、こうした手数料などの大きなデメリットを差し引いても、DCにはやはり魅力があります。特に、運用をもっとしていきたいという人には非課税メリットが大きいですし、運用がうまくいって利益が膨らめば、非課税メリットはさらに拡大します。

また、繰り返しになりますが、老後資金に不安を感じている人が多い今、DCのように早い段階から老後資金の準備ができるツールを利用して、半ば強制的に蓄えるシステムにしておくのはいいことだと思います。DCは加入期間が長いほど節税の効果が高くなり、さらに長期間運用できれば、運用の成果を上げられる可能性も高まるでしょう。

商品ラインアップが充実しているのは証券会社。

大手ネット証券のDC口座を開設するのがベターな選択!

最後に、金融機関の選び方についてお話しします。

企業型DCの場合は、自分で金融機関を選ぶことはできませんが、個人型DCのほうだと、好きな金融機関を選択できます。2017年の制度改正を前に、多くの銀行や証券会社が個人型DC口座の制度を整えており、商品ラインアップを拡充させるところも増加しています。この流れで、高い手数料も今後値下げ競争が進んでいくことを願います。

銀行と証券会社では、証券会社のほうが圧倒的に投資信託の種類が豊富なので、運用を積極的に考えるなら証券会社を選択しましょう。

証券会社の場合、各社で異なっているのは商品ラインアップと手数料です。商品ラインアップは今後も拡充される会社が増えてきそうなので、ひとまずのところは手数料を見比べながら選択すれば問題ありません。

現状でおすすめの証券会社の一つは、2016年4月から商品ラインアップを拡充し、さらに運営管理手数料や取扱商品の信託報酬といったコストも下げてきた「SBI証券」です。

| ◆SBI証券 ⇒iDeCo(個人型401kプラン)詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入・移換時 | 運営機関変更時 | ||||

| 0円 | 0円 | 0円 | 63本 | ||

|

【おすすめポイント】投資信託のラインナップが最多! 口座管理料が誰でも無料! 投資信託のラインナップが61本と豊富さでは群を抜き、低コストの商品もしっかり取り揃えている。2017年5月19日からは、口座管理料が誰でも0円で魅力的に。さらに、加入時・移換時、他の運営機関からSBI証券に運営機関を変更するときの手数料も無料で、手数料の観点からも最もお得な金融機関だ。 |

|||||

|

【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・三菱UFJ国内債券インデックスファンド(信託報酬:0.13%) ・日興DCインデックスバランス[株式20](信託報酬:0.18%) |

|||||

|

【関連記事】 ◆【SBI証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 口座管理料と加入時手数料が誰でもいつでも無料! 投資信託のラインナップが他社より圧倒的に豊富! |

|||||

また、「楽天証券」も2016年7月に新規参入し、「SBI証券」と同じく、運営管理手数料や信託報酬において低コスト路線を打ち出しているので、DC口座のメイン候補の一つに入れてもよさそうです。

| ◆楽天証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入・移換時 | 運営機関変更時 | ||||

| 0円 | 0円 | 0円 | 27本 | ||

|

【おすすめポイント】口座管理料が残高を問わず誰でも無料! 口座管理料が残高を問わず、誰でも0円でお得になった。加入時・移換時、他の運営機関から楽天証券に運営機関を変更するときの手数料も無料でとてもお得。投資信託も信託報酬の低いインデックス型が揃っている。 |

|||||

|

【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・たわらノーロード国内債券(信託報酬:0.16%) ・三井住友・DC日本株式インデックスファンドS(信託報酬:0.2%) |

|||||

|

【関連記事】 ◆【楽天証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 口座管理料が誰でもずっと無料でお得! 運用コストをおさえた投資信託を多数ラインナップ |

|||||

運用は考えず、定期預金だけを考えている人は、たとえば「スルガ銀行」などは、手数料が安いので注目してみてもよさそうです。

DC口座は一人一つしか保有できませんが、途中で乗り換えたい場合は別の金融機関に変えることもできます。ただ、面倒な手続きや追加コストが発生するため、乗り換えは非現実的かもしれません。そのため、最初から低コスト路線の大手ネット証券などを選択しておくのがベターと言えそうです。

【※関連記事はこちら!】

⇒「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ! 口座管理料が無料になり、投資信託のラインナップが充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較!

(取材・構成/元山夏香)

| 【2017年11月30日時点】 【iDeCoおすすめ証券会社&銀行 比較】 ※別途、国民年金基金連合会へ支払う加入時手数料2777円、国民年金基金連合会と信託銀行へ支払う手数料が合計167円(毎月)がかかる。受取時は給付手数料432円(1回毎)を信託銀行に支払う。還付時には、国民年金基金連合会と信託銀行への還付時手数料として合計1461円(1回毎)がかかる。 下記の金額はすべて税込の金額。 |

| ◆楽天証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入・移換時 | 運営機関変更時 | ||||

| 0円 | 0円 | 0円 | 27本 | ||

| 【おすすめポイント】口座管理料が誰でも無料! 信託報酬の低い投信をラインナップ! 口座管理料が残高を問わず、誰でも0円でお得になった(2017年5月18日から開始)!投資信託は、初心者が選びやすい27本を厳選してラインアップ! 信託報酬の低いインデックス型投信が揃っている。 |

|||||

| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・たわらノーロード国内債券(信託報酬:0.16%) ・三井住友・DC日本株式インデックスファンドS(信託報酬:0.2%) |

|||||

| 【関連記事】 ◆【楽天証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 口座管理料が誰でもずっと無料でお得! 運用コストをおさえた投資信託を多数ラインナップ ◆「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ! 口座管理料が無料になり、投資信託のラインナップが 充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較! |

|||||

| ◆SBI証券 ⇒iDeCo(個人型401kプラン)詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入・移換時 | 運営機関変更時 | ||||

| 0円 | 0円 | 0円 | 63本 | ||

| 【おすすめポイント】投資信託のラインナップが最多! 口座管理料が誰でも無料! 投資信託のラインナップが63本と豊富さでは群を抜き、低コストの商品もしっかり取り揃えている。2017年5月19日からは、口座管理料が誰でも0円で魅力的に。さらに、加入時・移換時手数料も無料で手数料の観点からも最もお得な金融機関だ。 |

|||||

| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・三菱UFJ国内債券インデックスファンド(信託報酬:0.13%) ・日興DCインデックスバランス[株式20](信託報酬:0.18%) |

|||||

| 【関連記事】 ◆【SBI証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 口座管理料と加入時手数料が誰でもいつでも無料! 投資信託のラインナップが他社より圧倒的に豊富! ◆「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ! 口座管理料が無料になり、投資信託のラインナップが 充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較! ◆iDeCoで人気の投資信託ランキング(2017年9月版)SBI証券「iDeCo口座」の購入金額ランキングと、 積み立てできる投資信託の騰落率ランキングも発表! |

|||||

| ◆マネックス証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入・移換時 | 運営機関変更時 | ||||

| 0円 | 0円 | 0円 | 21本 | ||

| 【おすすめポイント】口座管理料が誰でも無料!業界初(iDeCo)の運用商品を9本用意 口座管理料が誰でもずっと「無料」。投資初心者にも選びやすい、信託報酬(運用コスト)をおさえたインデックス型の投資信託、パフォーマンスが比較的優位なアクティブ・ファンドを合計21本用意。業界(iDeCo)で初めて取り扱う運用商品を9本も揃える。 |

|||||

| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)(信託報酬:0.1296%) ・DIAM DC 国内株式インデックスファンド(信託報酬:0.1674%) |

|||||

| 【関連記事】 ◆【マネックス証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 口座管理料と加入時手数料が誰でも無料でお得! 投資初心者にも選びやすい運用商品21本を厳選! |

|||||

| ◆大和証券 ⇒iDeCo(ダイワ年金クラブ)詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入・移換時 | 運営機関変更時 | ||||

| 0円 | 0円 | 0円 | 15本 | ||

| 【おすすめポイント】口座管理料が誰でも無料に! 2017年9月11日から、毎月の口座管理料が誰でも無料に。さらに、加入・移換時、他の金融機関から大和証券へ運営機関を変更するときの手数料も無料になった。投資信託のラインナップは最小限にしぼりこまれている。インデックス型投資信託のコスト水準は十分低い。新興国株式の投資信託がBRICs4ヵ国個別なのが特徴的。 |

|||||

| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・DCダイワ日本株式インデックス(信託報酬:0.27%) ・DCダイワ日本債券インデックス(信託報酬:0.27%) |

|||||

| 【関連記事】 ◆【大和証券のiDeCo、手数料・メリットは?】残高50万円以上なら口座管理料が無料に!投資初心者も選びやすい、厳選された投資信託が魅力 |

|||||

| ◆イオン銀行 ⇒iDeCo詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入・移換時 | 運営機関変更時 | ||||

| 0円 | 0円 | 0円 | 16本 | ||

| 【おすすめポイント】口座管理料が誰でも無料! 投資初心者でも選びやすい投資信託16本を厳選 口座管理料が誰でも0円。加入時・移換時の手数料も無料で、手数料の観点からも最もお得な金融機関の1つ。投資信託のラインナップは16本と少ないが、信託報酬の低い商品が揃っており、投資初心者にも選びやすい。イオン銀行は受付金融機関、みずほ銀行が運営管理機関となるが、みずほ銀行の口座管理料は月額293円、さらにiDeCoで信託報酬の安いバランス型投資信託を用意していないので、みずほ銀行よりイオン銀行のiDeCoのほうがお得に運用できる。 |

|||||

| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・たわらノーロード国内債券(信託報酬:0.1620%) ・DIAM DC 国内株式インデックスファンド(信託報酬:0.1674%) |

|||||

| 【関連記事】 ◆【イオン銀行のiDeCo、手数料・メリットは?】口座管理料と加入時手数料が誰でも無料でお得!ひふみ年金など、人気の投資信託16本で運用可能 |

|||||

| ◆野村證券 ⇒iDeCo詳細ページへ | |||||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||||

| 残高100万円未満 | 残高100万円以上 | 残高200万円以上 | 加入時 | 移換時 | |||

| 283円 | 248円 | 203円 | 0円 | 0円 | 18本 | ||

| 【おすすめポイント】信託報酬の低い投資信託が揃い、掛金額が多い人には有利! 口座管理料は残高に応じて3段階。安くなるのは残高100万円からとハードルが高いが、2018年3月まで口座管理料が残高に限らず0円になるキャンペーンを実施中。投資信託は、日本のリート型を除き、低コストのインデックス型が一通り揃っている。残高200万円以上なら口座管理料は低くなるので、掛金額の多い人なら選択肢に。 |

|||||||

| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(信託報酬:0.17%) |

|||||||

| ◆りそな銀行 ⇒iDeCo詳細ページへ | |||||

| 口座管理料(月額) | 手数料 | 投資信託 | |||

| 加入時 | 移換時 | ||||

| 316円 | 0円 | 0円 | 31本 | ||

| 【おすすめポイント】2018年12月28日までの加入者は2年間口座管理料が無料! 口座管理料は通常316円ではあるものの、りそなグループからの引き落としなどの割引を使えば54円割引の262円になる。信託報酬の低さをアピールしており、実際にバランス型を含めて他社と比較しても有利な投資信託をラインアップしている。2017年12月28日までにりそな銀行のiDeCoに新規加入、資産移換をすると、口座管理料が2年間無料になるキャンペーンを実施している。 |

|||||

| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド(信託報酬:0.16%) ・りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックス談度(信託報酬:0.19%) |

|||||

【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】

⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

|

|

| 【2026年2月16日時点】 ■編集部おすすめのネット銀行はこちら! |

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

|---|---|---|---|

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆SBI新生銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.50% (※1) |

0.85% (※2) |

1.00% | 1.20% |

| 【SBI新生銀行のおすすめポイント】 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用すると普通預金金利が0.50%に大幅アップ! しかも「SBIハイパー預金」を利用すると「ステップアッププログラム」のステージが最上位の「ダイヤモンド」になり、提携コンビニATMの出金手数料が何回でも無料、他行あて振込手数料が月10回まで無料になる特典なども受けられてお得! ちなみに「SBIハイパー預金」を利用したからといって、投資などをする必要はないので安心しよう。そのほか、新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」なら、3カ月もの定期預金の金利が大幅アップ! また、他行からの振込入金などで現金がもらえる「キャッシュプレゼントプログラム」もお得。 ※1 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用した場合の金利。※2 新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【SBI新生銀行の金利・手数料・メリットは?】SBI証券との口座連携「SBIハイパー預金」の利用で、普通預金金利アップ&振込手数料が月10回まで無料! |

|||

| ◆あおぞら銀行 BANK ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.75% (※1) |

1.25% (※2) |

1.10% | 1.30% |

| 【あおぞら銀行 BANKのおすすめポイント】 普通預金金利は業界トップクラスなうえに、ほかのネット銀行とは違って「証券会社の口座と連携する」や「給与の振込口座に設定する」といった条件もなく好金利が適用されるのがメリット! また、コンビニATMでは出金手数料が発生してしまうが、郵便局やファミリーマートなどに設置されている「ゆうちょ銀行ATM」なら365日いつでも手数料無料なほか、他行あて振込手数料も月9回まで無料でお得! ※1 100万円を超えた分の普通預金は金利0.50%の適用。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「BANK The Giftスペシャル定期(BANK新規口座開設者限定)」適用時の金利。なお、期間中であっても募集総額が500億円に達した時点で取り扱い終了。 |

|||

| 【関連記事】 ■【あおぞら銀行 BANKの金利・手数料・メリットは?】普通預金金利が「定期預金レベル」でお得! ゆうちょ銀行ATMなら、週末でも出金手数料が無料に! |

|||

|

|

|||

| ◆ソニー銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.30% | 1.00% (※1) |

0.75% | 0.85% |

| 【ソニー銀行のおすすめポイント】 外貨に強いネット銀行。Visaデビット付きキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」なら海外事務手数料が0円なので、海外での買い物がクレジットカードよりお得! 優遇プログラム「Club S」のステージなどにより、ATM出金手数料は月4回~無制限で無料、他行あて振込手数料は最大月11回まで無料! 毎月無料で決まった金額を、他行から手数料無料で入金できる「おまかせ入金サービス」も便利。 ※1 2026年3月1日までの期間限定キャンペーン「円定期特別金利」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【ソニー銀行の金利、手数料、メリットは?】外貨に強いネット銀行。Visaデビット搭載のSony Bank WALLETならクレジットカードよりお得に海外ショッピングが可能 ■「ソニー銀行」の顧客満足度調査の評価はなぜ高い? 手数料や金利で突出したメリットが見当たらなくてもなぜかユーザーから支持されている理由はどこだ!? |

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆東京スター銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.70% (※1) |

1.10% (※2) |

1.00% (※3) |

0.305% |

| 【東京スター銀行のおすすめポイント】 東京スター銀行を給与(バイトやパートも含む)または年金の受取口座に指定すると、普通預金金利が「0.30%⇒0.70%」に大幅アップするのが大きなメリット! さらに、コンビニATMの出金手数料は、月8回までなら24時間365日いつでも無料なので使いやすい。また、通常の定期預金のほか「スターワン1週間円預金」など、お得な金融商品を数多くラインナップ。 ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①東京スター銀行を給与振込や年金受取の口座に指定、②資産運用商品を300万円以上保有かつNISA口座保有&投資信託を購入。※2 新規に口座開設した人限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」適用時の金利。※3「スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【東京スター銀行の金利・手数料・メリットは?】「ATM手数料」や「振込手数料」がお得なネット銀行。さらに、給与振込で普通預金金利が大幅にアップ! |

|||

| ◆auじぶん銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.51% (※1) |

1.05% (※2) |

0.61% | 0.71% |

| 【auじぶん銀行のおすすめポイント】 通常の普通預金金利は年0.31%だが、「三菱UFJ eスマート証券」または「SBI証券」と口座を連携すると+年0.10%、「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%、「au PAY アプリ」と口座を連携すると+年0.05%と、これらの条件を達成することで普通預金金利が年0.41%に! そのほか「じぶんプラス」のステージに応じて、コンビニATMでの出金手数料が最大月15回まで無料、他行あて振込手数料も最大月15回まで無料になるのも魅力! ※1 以下の①~③の条件をすべて達成した場合の金利。通常は年0.31%。①「au PAY アプリ」とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.05%。②「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%。③三菱UFJ eスマート証券またはSBI証券とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.10%。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「冬の1年もの特別金利キャンペーン」適用時の金利。au・UQ mobileユーザーの場合は+0.20%相当の現金がもらえる。 |

|||

| 【関連記事】 ■【auじぶん銀行の金利・手数料・メリットは?】KDDIの子会社なのでauユーザーには特におすすめ! 他行あて振込み手数料が最高で月15回まで無料に! ■auじぶん銀行は、振込手数料やATM出金手数料が最大で月15回まで無料!「じぶんプラス」のリニューアルでPontaポイントも貯まるようになり、さらにお得に! |

|||

| ◆楽天銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.38% (※1) |

0.40% | 0.60% | 0.70% |

| 【楽天銀行のおすすめポイント】 「楽天証券」との口座連動サービス「マネーブリッジ」を利用すれば、普通預金金利が最大0.38%に大幅アップ! しかも、楽天証券の申し込みページから「楽天証券の口座+楽天銀行の口座」を同時に開設できるので、普通預金金利が高金利な「マネーブリッジ」の利用も簡単! また、「マネーブリッジ」を利用しても特に投資をする必要はないので、とりあえず楽天証券の口座も開設して、楽天銀行の普通預金だけ利用してもOK! ※1「楽天証券」保有者の「マネーブリッジ」適用時。300万円を超えた分の普通預金は金利0.32%の適用。 |

|||

| 【関連記事】 ■【楽天銀行の金利・手数料・メリットは?】楽天証券との口座連動により普通預金金利がアップ!振込や口座振替などで「楽天ポイント」も貯まる! |

|||

|

|

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆UI銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.50% (※1) |

1.25% (※2) |

0.60% | 0.65% |

| 【UI銀行のおすすめポイント】 UI銀行は、2022年に東京きらぼしフィナンシャルグループが新たに開業した銀行で、1年~5年もの定期預金の金利はネット銀行の中でもトップクラスに高いのが魅力! また、コンビニATMの出金手数料は最大で月20回まで無料、他行あて振込手数料も最大で月20回まで無料でお得! ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①給与を「はたらくサイフ(普通預金)」で受けとった場合。②年金を「まもりのサイフ(普通預金)」で受け取った場合。③女性限定の「女神のサイフ(普通預金)」を利用した場合。※2 2026年5月31日までに新規口座開設した人向けの「4周年記念 新規口座開設者限定!定期預金キャンペーン」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■UI銀行は「高水準の金利&お得な手数料」でおすすめのスマホ特化型デジタルバンク!「東京きらぼしフィナンシャルグループ」から誕生した「UI銀行」の魅力を解説! ■【UI銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金&普通預金の金利にこだわる「スマホ特化」の銀行! 他行あて振込手数料が最大で月20回まで無料 |

|||

| ◆SBJ銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 最大0.30% (※1) |

1.35% (※2) |

1.40% (※2) |

1.45% (※2) |

| 【SBJ銀行のおすすめポイント】 ほかのネット銀行と比べても、定期預金金利の高さはトップクラス! さらに、セブン-イレブン(セブン銀行)やミニストップ(イオン銀行)、ファミリーマート(E-net)のATMなら、出金手数料が最低でも月10回まで無料でお得なほか、他行あて振込手数料も最低で月5回まで無料なので、月に何回も振込をする人にもおすすめ! ※1 通常の0.20%分の利息に加えて、月内の最低残高(上限1000万円)に対して0.10%分の追加利息を受け取れる「普通預金プラス」の場合。※2 新規口座開設者限定の「はじめての定期預金<はじめくん>」の場合。 |

|||

| 【関連記事】 ■SBJ銀行が業界No.1水準の“定期預金金利”や“手数料の安さ”を維持できる理由とは?「外資系の銀行に預金しても大丈夫?」という疑問や不安をSBJ銀行に直撃! ■【SBJ銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金がお得で、魅力的な商品も多い外資系銀行。ATM手数料や他行あて振込手数料の安さもメリット! |

|||

| ◆イオン銀行(イオンカードセレクト保有者) ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.22% (「イオン銀行Myステージ」の 「ゴールドステージ」の場合) |

0.45% | 0.45% | 0.70% |

| 【イオン銀行のおすすめポイント】 「イオン銀行Myステージ」で「ゴールドステージ」になれば、普通預金金利が0.22%に! しかも「イオンカードセレクト」で年間50万円以上を利用するなど、一定の条件を達成すると入手できる年会費無料のゴールドカード「イオンゴールドカードセレクト」を保有すれば、無条件で「ゴールドステージ」に到達できる特典が2024年3月にスタート。「ゴールドステージ」になれば、イオン銀行ATMの手数料は24時間いつでも何回でも無料なのはもちろん、他行ATMの入出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ月3回まで無料になってお得! ※1 2026年2月11日までの期間限定キャンペーン「冬の定期預金キャンペーン」適用時(期間内にイオンカードセレクトに申し込んだ場合の金利)。 |

|||

| 【関連記事】 ■【イオン銀行の金利・手数料・メリットは?】イオン銀行利用者は「イオンカードセレクト」が必須!普通預金金利などがアップしてさらにお得に使える! ■イオンカードを作るなら「イオンカードセレクト」が一番お得! WAONチャージでのポイント2重取り&イオン銀行で預金金利が優遇されやすくなる特典も! |

|||

| ※ 100万円を預けた場合の2026年2月16日時点の金利(年率、税引前)。金利は税引き前の年利率であり、利息には20.315%(国税15.315%〈復興特別所得税含む〉+地方税5%)の税金がかかります。また、最新の金利は各銀行の公式サイトをご確認ください。 | |||