先週の米国株式市場は

主要3指数がそろってマイナスに!

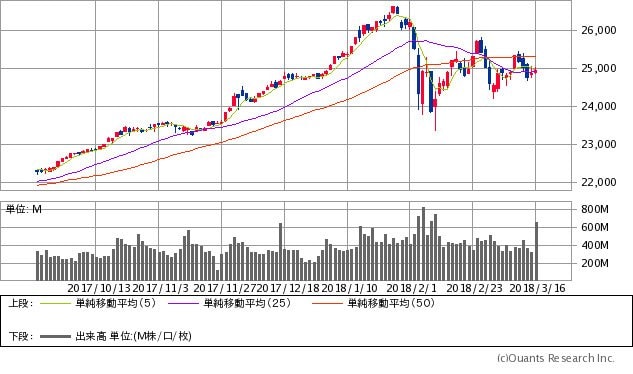

先週の米国株式市場は、貿易戦争激化の懸念などから週間ベースでダウ工業株価平均指数(NYダウ)が-1.5%、S&P500指数が-1.2%、ナスダック総合指数が-1%でした。

ダウ工業株価平均指数(NYダウ)チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)

ダウ工業株価平均指数(NYダウ)チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます

拡大画像表示

FOMCでは、大方の予想通り

FFレートが0.25%利上げされる可能性大

今週のハイライトは、3月20日、21日の2日に渡って開催される連邦公開市場委員会(FOMC)です。そこでは、米国の政策金利であるフェデラルファンズ・レート(FFレート)の0.25%の引上げが発表されると予想されています。現行のFFレートは1.5%ですので、新しい政策金利は1.75%になるわけです。

フェデラルファンズ・レートには先物があり、デリバティブ取引所・CMEに上場されています。そのCMEにおける取引価格から、市場参加者がどれだけの確率で利上げが行われると織り込んでいるかを逆算することが出来ます。その確率は、CME FedWatchというサイトに公表されています。直近のデータでは、88.8%の確率で3月21日に利上げがあるということが織り込まれています。

今年は全部で8回FOMCが開催される予定で、3月21日は第2回目ということになりますが、ちなみに、今年最後のFOMCは12月19日です。その12月19日の時点でのFFレートの確率は、下のチャートのようになっています。

中心値は「2.25%」で、確率は38.4%になっています。現在のFFレートは1.5%ですから毎回0.25%刻みで利上げが行われるとして2.25%に届くためには3回の利上げが必要です。つまり市場参加者は、今年の利上げ回数を3回と予想しているのです。

たぶん3月21日のFOMCでは、市場参加者のこのような期待を裏付けるような発言がジェイ・パウエルFRB議長から出ると思います。つまり波乱は起こらないだろうということです。

10年債利回りは、年末には

3.5%前後まで上昇するのが自然

このところ米国10年債利回りは、2.8%から2.9%の間を行ったり来たりしています。

米国10年債利回りチャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)

米国10年債利回りチャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます

拡大画像表示

言い換えれば、年初から2月にかけてスルスル金利が上昇したペースは、ここへきて明らかに鈍化したということです。これは株式にとって支援的な材料です。

しかし、上で説明したように年内3回の利上げがあるのなら、米国10年債利回りも12月までにはもっと上昇していることを覚悟する必要があります。

どうしてかと言うと、乱暴に言えば、長期金利は「政策金利+インフレ期待」によって決まるからです。いまインフレ期待が一定だとしても、政策金利が上へ述べたように合計で0.75%引き上げられるのならば、米国10年債利回りも現在の2.82%ではなく、3.5%前後まで上昇すると考えるのが自然だからです。

問題は、株式市場がそのような金利上昇に耐えられるかどうかです。

私は、現在、アメリカ企業の業績は絶好調なので、少々金利が上昇しても株式市場は大崩れしないと考えています。

下は、S&P500指数に採用された企業の四半期EPSが、前年同期に比べてどのくらい成長するかを示したチャートです。

4月下旬から始まる次の決算発表シーズンは「2018年第1四半期決算」になります。コンセンサス予想では、+17.7%という高い成長率になることが予想されています。実際、今年は1年を通じて極めて高いEPS成長率が持続できるというのがアナリスト達のコンセンサスなのです。

アメリカ企業がこれだけ急なEPS成長率を記録するのは、リーマンショック後の業績急回復局面である2011年第1四半期以来のことです。

別の表現に直せば、いまニューヨーク株式市場は典型的な「業績相場」の真只中にあるということです。

業績相場の局面では、しばしば金利は逆風になります。だから、上に述べたように米国10年債利回りが現在の2.82%から今後3.5%前後まで上昇したとしても、それは業績相場では当たり前のことなのです。

久しぶりに活況を呈するIPO市場

3月23日に上場するドロップボックスは要注目

先週金曜日、クラウドを通じてネット・セキュリティーを提供するズィー・スケーラー(ティッカーシンボル:ZS)が16ドルで値決めされ、上場初日の金曜日の立会ではいきなり+100%を超える33ドルで引けました。

もうひとつ注目されるIPOとして、ドロップボックス(ティッカーシンボル:DBX)が3月23日に取引開始します。

これらの銘柄は、久しぶりに注目度が高く、経営的にもしっかりとした内容の伴った会社です。相場全体が、やや方向性に欠ける展開になっている今、これらのIPOでお茶を濁すというのも悪くない戦略だと思います。

【今週のまとめ】

金利は上昇傾向だが、株式市場は堅調に推移!

久しぶりに注目を集めるIPO市場に期待したい

貿易戦争激化に対する懸念から先週の株式市場は気迷い商状でした。今週のFOMCは、「波乱なし」を予想します。

金利は今後も上昇してゆくでしょうが、これは業績相場では当たり前に見られる現象です。現在のアメリカ企業の業績は、すこぶる良いです。

久しぶりにIPO市場が賑やかになっており、今週は注目度の高いドロップボックスも上場されることですし、目先はこのへんの銘柄で遊んでみるのも良いかもしれません。

| 【今週のピックアップ記事!】 | |

| ■ | つみたてNISAでおすすめの「バランス型投信」を紹介! 分散投資が目的のバランス型投信を選ぶなら国内外の株式と債券に投資する「4指数」で十分! |

| ■ | DMM.com証券「DMM株」は、売買手数料が安い! 大手ネット証券との売買コスト比較から申込み方法、お得なキャンペーン情報まで「DMM株」を徹底解説! |

【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】

⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2026年2月1日時点】

「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

|

【SBI証券のおすすめポイント】 |

|

| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |

|

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |

|

| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |

|

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |

|

| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |

|

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |

|

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

|

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |

|

| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

|

| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |