韓国の李明博大統領による竹島上陸や、香港の活動家グループによる尖閣諸島上陸が国会でも取り上げられ、国民の関心がよりいっそう高まっている竹島・尖閣問題。とくに尖閣諸島の周辺海底には大量のメタンハイドレート(天然ガス)が眠っていると推測されているため、根底には“資源獲得”の思惑があると見られている。もし、日本がここで資源開発できれば、天然ガスの輸入国から一気に輸出国に変わるくらいの劇的な出来事が生じるかもしれない。

実際、そんなダイナミックな変化を米国に起こしたのが「シェールガス革命」だ。そもそもシェールガスとは何なのか、そしてシェールガス関連にどんな注目銘柄があり、日本経済や原油相場にどのような影響を及ぼすのか、専門家に取材した。

米国で大量にシェールガスが採れるようになった理由

米国テキサス州ダラスの「バーネットシェール掘削現場」 出所:石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)

米国テキサス州ダラスの「バーネットシェール掘削現場」 出所:石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)

シェールガスとは、地下百~数千メートルのところに横に長く延びる頁岩(けつがん=シェール)層の微細な割れ目に閉じ込められたガスのこと。これまで採掘は困難とされてきたが、技術の進歩によって商業生産が可能になった。従来からのガス田型ガスを「在来型ガス」というのに対して、シェールガスは「非在来型ガス」と呼ばれる。成分は多少異なるが、同じ天然ガスの仲間だ。

在来型ガスは、溜まっている場所(ガス田)に地表から垂直に掘って採掘する。一箇所にガスが溜まっているため、採掘しやすい。

一方シェールガスは、大量の水を使って水圧で頁岩層に割れ目をつくり、そこから出てくるガスを集める。2000年代に入ってから水平掘り・水圧破砕などの採掘に必要な技術が開発され、2005年から生産量が飛躍的に伸びた。

その結果、米国のガス生産量は2005年から年率4%で増加している。ただ、大量の水を使うことから「水質汚染のリスクをはらんでいる」と指摘する声もある。

シェールガスの実用化で、世界の天然ガス供給量は倍増?

天然ガスの消費大国である米国は、これまで世界で生産される天然ガスの約4分の1を使用していた。2006年時点では天然ガスの需要が今後も増加すると予想し、LNG(液化天然ガス)の輸入増を計画していたが、国内でシェールガスの大量生産が見込めるようになったため、2011年時点では輸入量見通しを大幅に下方修正している。

エネルギー事情からみたグローバル経済の動向に詳しい宮前耕也・SMBC日興証券金融経済調査部エコノミストによると、「シェールガスの埋蔵量は米国を含む米州に最も多く、その量は調査機関によって数字が異なりますが、技術的に採掘可能な量として、少なくとも60年分はあるといわれています」。

これは、中東に多い在来型ガスの埋蔵量(推定60年分)に匹敵する膨大な量だ。ちなみに、日本は地質年代が新しいため、シェールガスの商業生産は難しいとされている。

米国の天然ガス輸出が本格化するのは、11月の大統領選以降?

シェールガスは、天然ガス価格にも大きな影響を与えている。米国内ではシェールガスの供給過剰により、天然ガス価格の低迷が続いている。ヘンリーハブ価格(NYMEXで取引される天然ガス先物価格)は2008年7月の13.69ドル(100万BTUあたり)をピークに急落し、今年に入って採算割れといわれる2ドル程度(同)まで下がった。

「採算割れを解消するには、天然ガスの国内への供給を絞り、その分輸出を増やす必要があります。ただ、輸出には米国エネルギー省の認可が必要ですが、これがなかなか下りません。なぜかというと、11月に大統領選を控えているからです。輸出による天然ガスの価格上昇を懸念する消費者団体などへの配慮から、大統領選が終わるまでは輸出認可に消極的でしょう。さらに認可が下りたとしても、液化するための設備の開発に数年かかります。

しかし、米国政府としてもエネルギー政策上、在来型ガスを多く算出する中東の影響力を緩和するという狙いからも輸出する意義は大きいため、将来的には輸出量が増えていくと思います」(宮前さん)

2006年時点では天然ガスの輸入増を計画していた米国が、将来的には輸出国に転じようとしている。こうしたダイナミックな変化が「シェールガス革命」といわれるゆえんだ。さらに、カナダでもシェールガス生産が始まったほか、欧州や中国でも生産の検討に入ったという。米国発のシェールガス革命は世界へ波及していく可能性もありそうだ。

米国で2ドルなのに、欧州12ドル、日本向けは16ドル!の理由

シェールガス革命によって天然ガスが安く輸入できるようになれば、日本経済にとっては大きなメリットだが、今のところ米国からの輸入はなく、価格も安くはなっていない。むしろ2011年以降、欧米に比べて高い状態が続いている。天然ガス価格は今年6月現在、米国が2ドル程度(ヘンリーハブ・スポット価格)、欧州は12ドル程度(ロシア産価格)なのに対し、日本は16ドル程度(インドネシア産LNG価格)といった状況だ。なぜこれほどの違いがあるのか。

価格が異なる要因の1つは、天然ガス価格の決定方法が地域によって違うことだ。日本向けの天然ガス(LNG)価格は、日本向け原油平均価格にリンクする価格フォーミュラ(価格決定方式)に基づいて決められている。日本のLNG価格は、原油価格が上昇すれば、追随して上がり、逆に原油価格が下落すれば、追随して下がる。欧州でも、石油や石炭などとの競合が可能なように、競合燃料価格を指標とする価格フォーミュラによって決定されている。このため、日本と欧州の天然ガス価格は、原油相場の動向に大きく影響される。

これに対し、米国では、天然ガスの需給関係などにより市場で決定され、ヘンリーハブ価格が指標として用いられている。現在、日本と欧州の天然ガス価格が米国に比べて高いのは、原油価格が高止まりしているからだ。

シェールガス革命は震災後の危機から日本を救った?

さらに欧州に比べて日本の価格が高いのは、日本が輸入している天然ガスは、運ぶためにまず液化し「LNG」に変え、さらにタンカーで輸送するという二重のコストがかかっていることや、2011年の東日本大震災以降、スポット価格に“ジャパンプレミアム”がついていることが関係している。

「東日本大震災後、天然ガスを急遽手に入れるため、スポット購入の割合が増えたようです。もともと割高なスポット価格にジャパンプレミアムが5ドルくらいついたと推測されます。震災以降、原発による電力供給が減り、化石燃料の需要が増えるだろうという予測から、”足元を見られた”わけです」(宮前さん)

実際、電力会社による2011年度の燃料輸入額は、原発停止の影響から前年度に比べて1.8兆円程度増加している。そのうち、LNG消費量は前年度比で約1.3倍、金額ベースでは前年度比で1兆3400億円程度も増えている。この増加額は、原油や重油に比べると約3倍も多い。

ただ震災後、日本が天然ガスをスポットで大量に緊急調達できたのは、シェールガスの大量生産で米国の輸入が大幅に減り、天然ガスがだぶついていたからだという。もし米国でシェールガス革命が起こらず、これまでと同じように天然ガスを輸入していたら、日本はエネルギー需給が逼迫して原発事故を乗り切れず、経済は深刻な事態に陥っていたかもしれない。

米国から天然ガスを輸入できた場合のメリット

今後、日本向け天然ガスの価格はどうなるのだろう。宮前さんは次のように話す。

「原油価格が1バレル=80ドルくらいで定着すれば、10ドルくらい(100万BTUあたり)の水準で落ち着くでしょう。さらに今後は、米国からの輸入も期待できます。仮に米国内の価格が4ドルの場合、日本向けのLNG価格はコストが上乗せされて10ドルくらいになります。価格フォーミュラに基づく価格と同程度だったとしても、日本にとっては輸入先の選択肢が増えるわけですから、10ドルからは上がりづらくなるでしょう」

さらに、米国からの天然ガス輸入実績は、日本のLNG調達にとって追い風になるとも。前述した価格フォーミュラは長期契約がベースになっているが、次の契約更新時には市場価格で取引が行われる米国からの輸入実績が交渉材料となり、有利な条件で契約できる可能性もあるからだ。

このように長期的に見れば、シェールガス革命は日本経済にも大きなメリットをもたらすと考えられる。

シェールガスが普及すれば、原油相場は下がるのか?

では今後、シェールガスが世界に普及していけば、天然ガスの価格が下がって需要が増える一方、石油の需要が減って原油相場が下がることはあり得るのだろうか。

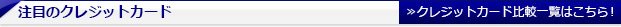

この点について宮前さんは「石油の消費シェアは低下するが、緩やかなものにとどまる。したがって、原油相場に与える影響もそれほど大きくはない」と予測する。

世界の第一次エネルギー消費見通しによると、2010年に32.2%だった石油のシェアは20年が29.5%、35年が26.5%に徐々に低下すると予想。これに対し、2010年に21.3%だった天然ガスのシェアは20年が22.1%、35年が24.7%に徐々に上昇すると予想されている。

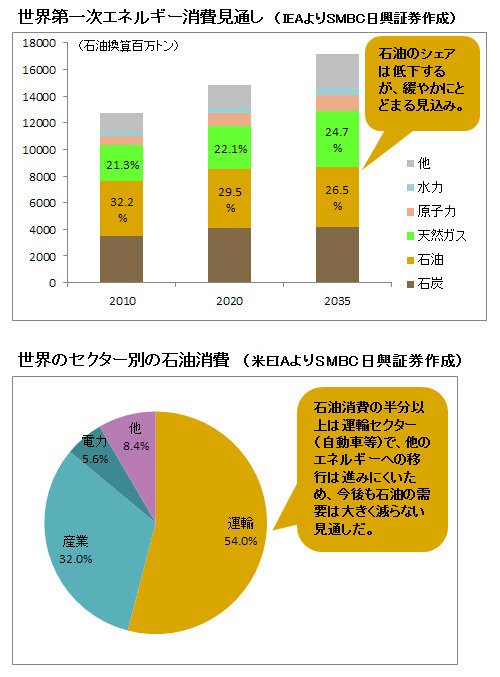

原油相場が下がらない最大の理由は、世界で見ると石油消費の50%以上を運輸が占めているからだ。

「天然ガス自動車は、今の技術水準では馬力が乏しく、走行距離も短いため、ガソリン自動車から急激に移行することはないでしょう。米国では500~1000kmくらい車で移動するのは当たり前ですが、主要道路にパイプラインを引き、天然ガスのスタンドを普及させるとなると、莫大な設備投資が必要。液化したLNGをタンクローリーで運ぶという方法もありますが、ガソリンを運ぶのに比べるとコストがかかります。天然ガス自動車が導入されるのは、ある一定のエリアで決まった距離を走るバスなどからになるでしょう。先進国でもこうした課題を抱えています。

さらに、新興国はもっと普及が難しい。天然ガス自動車は割高で、インフラ整備も進んでいないため、ガソリン自動車が選ばれやすいからです。経済成長とともに普及していくのはガソリン自動車のほうでしょう」(宮前さん)

このように石油消費の50%以上を運輸が占めていること、天然ガス自動車の普及速度がかなり遅いと見られること、工場や家庭での天然ガスの利用はインフラ整備が必要なことなど、当面は天然ガスが石油の代替エネルギーになるには課題が多い。原油相場への影響もあまり大きくないとみられる。

ただ、米国では、天然ガスを安価で手に入れられるようになり、素材産業の企業に国内回帰の動きが出ているという。とはいえ、天然ガスを利用する工場を新たに稼働させるとなると、数年単位の話になりそうだ。

シェールガスの採掘には日本企業の高い技術が使われる

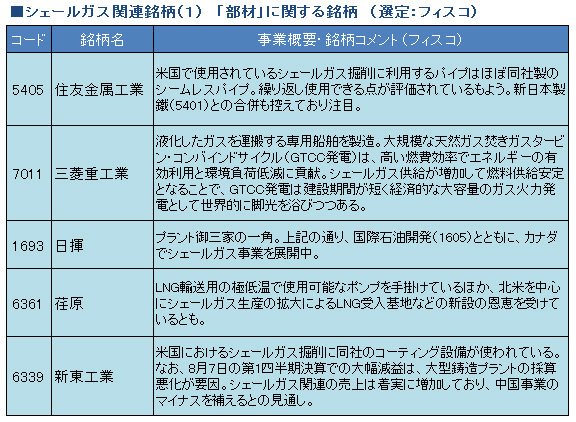

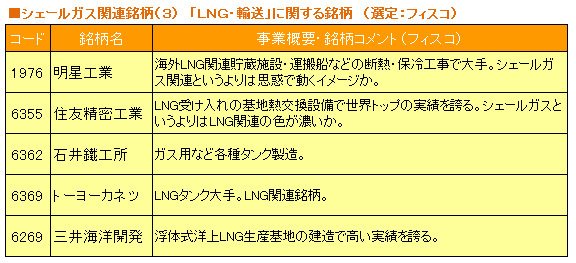

最後に、シェールガス関連で投資対象として有望な国内企業をピックアップしておきたい。投資情報会社フィスコの田代昌之・情報配信部アナリストは、シェールガス関連銘柄は大きく分けて、「採掘に必要な機械設備を提供する銘柄」「権益を持つ銘柄」「LNG関連銘柄」の3つのテーマに分けられると言う。

まず部材だが、実はシェールガスの採掘では、日本企業の技術が随所に使われている。田代さんは品質の高いシームレスパイプを提供する住友金属工業(5405)や、タービンで世界トップクラスのシェアを持つ三菱重工業(8051)など5銘柄をピックアップ(青い表の銘柄)。なかでも、新東工業(6339)のコーティング技術は、はシェールガス採掘に欠かせないという。

「新東工業では、頁岩(シェール)層の割れ目をつぶさないようにしてガスを集めるコーティング技術が、北米のシェールガス採掘に使われるようになり、売上げが着実に増えています。この8月の第1四半期決算では中国の景気減速が影響して大幅減益となりましたが、北米事業での巻き返しが期待できるのではないでしょうか」(田代さん)

シェールガスの権益を握る商社にも注目

シェールガス開発は当初、米国の中堅・ベンチャー企業がリードしてきたが、その埋蔵量の大きさに2008年以降、米大手石油会社も続々と参入し始めている。

日本企業もシェールガスの権益獲得に積極的だ。田代さんが注目する権益を持つ企業は、原油・天然ガス開発2社と、総合商社6社(赤い表の銘柄)。国際石油開発帝石(1605)が米国で権益を持つほか、石油資源開発(1662)はカナダでシェールガス開発生産プロジェクトを手がける。一方、各商社も2010年頃から権益獲得を進めてきた。

「日本は自国に資源がないので、昔から商社には海外で資源を確保しなければならないという強い使命感があります。なかでもシェールガスに力を注いでいるのは三井物産と三菱商事は、多額の経営資源をシェールガス事業に投資している模様です。また輸出については、今のところ住友商事(8053)が最も早く、2017年にも開始する予定と発表しています」(田代さん)

また、米国からのシェールガスの輸入が増えれば儲かると考えられるのが、LNG関連施設などの断熱・保冷大手の明星工業(1976)や、LNGの基地熱交換設備で世界トップの住友精密(6355)といったLNG関連銘柄だ(黄色い表の銘柄)。

「このなかで、価格上昇力が比較的大きいといえるのが、洋上のLNG生産基地の建造で実績のある三井海洋(6269)。メタンハイドレートやレアアースなどの関連銘柄として注目度が高く、資源開発が話題になると株価が一時的に急騰する傾向があります」(田代さん)

上記3つのテーマについて、中長期投資の視点に立つなら、シェールガスの開発区域拡大とともに着実に売上げの増加が見込まれる機械設備を提供する銘柄が最も有望といえるのではないだろうか。

* * *

「米国発のシェールガス革命」は関連ビジネスにビッグチャンスをもたらしているが、そこには多くの日本企業も絡んでいる。

権益獲得を積極的に進めている総合商社をはじめ、採掘に欠かせない技術を提供する企業、LNG関連企業などが今後大きな利益を得る可能性もある。シェールガスを使った素材製品生産の低コスト化も活発化しそうな気配を見せている。今後、株式投資でも「シェールガス」が注目のキーワードとなりそうだ。

(取材・文/河合起季)

【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】

⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2026年2月16日時点・最新情報】

|

||||

| 還元率 | 年会費 (税込) |

ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |

カード フェイス |

◆三井住友カード(NL) |

||||

| 0.5~7.0% | 永年無料 | VISA Master |

iD |

|

| 【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※)する! さらに、獲得できる「Vポイント」は、さまざまな他社ポイントに交換できるほか、「1ポイント=1円分」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力! ※セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |

||||

| 【関連記事】 ◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短10秒発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「対象コンビニ&飲食店で最大7%還元」特典は利用価値あり! ◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&対象コンビニや飲食店で還元率7%のお得なクレジットカード!カード情報を記載していないのでセキュリティも抜群 |

||||

◆JCB CARD W(ダブル) |

||||

| 1.0~10.5% (※1) |

永年無料 | JCB | QUICPay |

|

| 【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】 18歳~39歳以下の人だけが申し込める、年会費無料のうえに通常還元率1%のお得な高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)さらに「J-POINTパートナー」の「ポイントアップ登録」をすれば、マクドナルドやスターバックス、バーミヤン、ジョナサン、ドミノ・ピザ、吉野家などで10.5%還元になるうえに(※2)、Amazon.co.jpやセブン‐イレブンなどでも2%還元になるなど(※3)、さまざまな加盟店で高還元でポイントが貯まってお得! ※1 還元率は交換商品により異なる。※2「スターバックス カード」へのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象で、店舗での利用分・入金分は対象外。※3 一部のセブン‐イレブンでは対象外。 |

||||

| 【関連記事】 ◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~10.5%のJCBの入門カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目! ◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証! ◆JCB CARD W(ダブル)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0%以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! |

||||

◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |

||||

| 0.3~1.5% (※1) |

3万9600円 | AMEX | - |

|

| 【アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードのおすすめポイント】 日本で最初に発行されたゴールドカード「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の後継カードだけに、ステータス&付帯サービスは最高レベルで、カードが金属製という特別感もあって、一般的なゴールドカードとはケタ違い。たとえば、年間200万円(税込)以上を利用してカードを継続保有すると、国内40カ所以上の高級ホテルに無料宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」は、もはや一般的なプラチナカードすら凌駕するレベルの特典だ。さらに、高級レストランを2人以上で利用すると1人分が無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」や、世界1300カ所以上の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる「プライオリティ・パス」、最高補償額1億円の「海外旅行傷害保険」が付帯するなど、もはや「ゴールドカード」の枠組みを大きく飛び越えている。また、家族カードは2人目まで年会費無料でお得(3人目以降は年1万9800円・税込)。 ※貯まるポイントをマイルに交換した場合。1マイル=1.5円換算。 |

||||

| 【関連記事】 ◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは“プラチナ”を超える“ゴールド”! 日本初のゴールドカードを受け継ぐ「新生ゴールド」を解説! ◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう! ◆アメックスの新規入会キャンペーンをまとめて紹介!「アメリカン・エキスプレス」の入会特典で、ポイントやマイルをお得に獲得しよう! |

||||

| 還元率 | 年会費 (税込) |

ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |

カード フェイス |

◆三井住友カード ゴールド(NL) |

||||

|

0.5~7.0% |

5500円 (ただし、年100万円以上の 利用で次年度から永年無料) |

VISA Master |

iD |

|

| 【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード ゴールド(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得! ※1 対象取引などの詳細は、三井住友カードの公式サイトで要確認。※2 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |

||||

| 【関連記事】 ◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで7%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! ◆三井住友カード ゴールド(NL)のメリット・デメリットを解説! 同じく“実質”年会費が無料の「エポスゴールドカード」と付帯サービスなどを比較して魅力を解剖! |

||||

◆三菱UFJカード |

||||

| 0.5~7.0% (※1) |

永年無料 | VISA JCB Master AMEX |

- |

|

| 【三菱UFJカードのおすすめポイント】 通常還元率は0.5%だが、セブン‐イレブンなどのコンビニのほか、オーケー、松屋、ピザハットオンライン、くら寿司、スシローなどでの利用分は還元率7%にアップするほか(※1)、カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定するなどの参加条件を満たしたうえで「MDCアプリのログイン」や「三菱UFJ銀行の住宅ローンの利用」といった条件を達成すると、対象店舗での利用分が最大20%グローバルポイント還元に!(※2)しかも、カードの利用で獲得できる「グローバルポイント」は、スマートフォンアプリ「MDCアプリ」を利用することで、さまざまなギフトカードに“即時交換”できるのもメリット! ※1 セブン‐イレブンや松屋などでは還元率7%。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレスのカードは優遇対象外(予告なく内容を変更または終了する場合あり)。「1ポイント=5円相当」の商品に交換した場合の還元率。Apple PayはQUICPayでの利用が対象(Apple PayとQUICPayはMastercardまたはVisaのみ利用可能)。※2「カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定」「MDCアプリからエントリー」という2つの参加条件を満たすと、ポイントアップ条件の達成状況に応じて対象店舗での還元率が最大20%にアップ(AMEXブランドのみ一部加盟店が最大20%ポイント還元の対象外。最大20%ポイント還元には利用金額の上限など、各種条件・留意事項あり。詳細は遷移先の公式サイトを要確認)。 |

||||

| 【関連記事】 ◆「オーケー」「オオゼキ」「東武ストア」などのスーパーでも7%還元になる「三菱UFJカード」は主婦にもおすすめ! コンビニや飲食店だけでなくスーパーでもお得! |

||||

◆楽天カード |

||||

| 1.0~3.0% | 永年無料 | VISA JCB Master AMEX |

楽天Edy (楽天Edyへの チャージ分は 還元率0.5%) |

|

| 【楽天カードのおすすめポイント】 楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0%だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0%以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0%以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! |

||||

| 【関連記事】 ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門) ◆「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |

||||