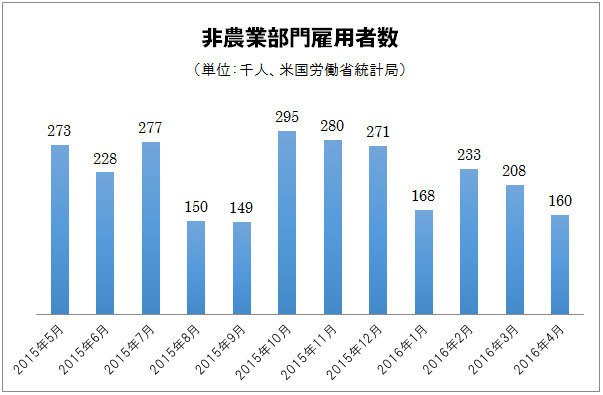

先週発表の非農業部門雇用者数は弱く

6月の利上げは困難、当分の間は低金利が維持される

先週金曜日、米国の4月の非農業部門雇用者数が+16万人と発表されました。これは予想の+20万人を下回る数字です。

今回の数字からは(どうしても6月に利上げしなければいけない)という切迫感は伝わって来ません。

次の連邦公開市場委員会(FOMC)は6月14・15日です。しかしその直後の6月23日には英国の欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票が実施されます。この重要イベントを前にして、連邦準備制度理事会(FRB)が危ない橋を渡るとは考えにくいです。

その次のFOMCは7月26・27日ですが、そこでは記者会見が予定されていません。

すると次の利上げ可能性の高いFOMCは9月20・21日ということになります。言い換えれば、まるまる4か月の時間的猶予があるわけです。

このことは現在の0.50%という極めて低い政策金利が、とうぶんの間、維持されることを意味します。

そもそも利上げが出来ないということは、別の視点から言えば景気がパッとしないことに他ならないのですから、企業収益もいまひとつですし、株式投資に期待されるリターンも控え目にならざるを得ないわけです。

つまり、今は運用難の時代なのです。

通貨の価値が減価している状況下で

実物資産の金(ゴールド)に投資する意味

しかし、だからと言って有望な投資先が全然ないか? といえば、そんなことはありません。

たとえばゴールドです。

金塊は紙幣のような「紙切れ」とは違い、実物資産です。

おカネの場合、中央銀行が輪転機をどんどん回せばお札をたくさん刷ることが出来るので、その価値はシャバシャバに薄められてしまうリスクがあります。

実際、デフレから抜け出すために日本や欧州の中央銀行がやっていることは、突き詰めて言えば、わざとおカネの価値を減価させていることにほかなりません。

しかし、金塊の価値は、壊すことはできないのです。

もちろん、金塊の価格は上下動します。それはゴールドそのものの価値が変動していると言うよりも、それを買うためのドルや円やユーロの価値が動いていることによります。いまそれらの通貨に対して金価格が上昇しているのであれば、それはとりもなおさずドルや円やユーロの価値が下落していることを意味するのです。

おカネの価値が減価している局面で購買力を維持しようと思えば、実物をベースにしたゴールドを買うというのがひとつの方法になります。

また金価格の動きは、S&P500指数に代表される株式価格の動きとは連動性が低いのです。皆さんのポートフォリオの中にゴールドを少し組み込めば「普段とは違ったリターン」を実現できる可能性があるわけです。

このように「一味違うリターン(=英語ではuncorrelated returnと言います)」を出せるように配慮するのは、深慮ある、分散されたポートフォリオを構築する上で、欠かせないスパイスの役目を果たすのです。

ゴールドは利子や配当が付かないのが弱点

投資対象として考えるべき金ETFや金鉱株ETFとは?

ゴールドには利子や配当がつきません。これはゴールドの大きな弱点です。

だから銀行預金に魅力的な利子がつく環境下では、なかなか投資家の食指はゴールドには向かいません。

しかし現在は金利が限りなくゼロに近いので、ゴールドに投資することの不利はほとんど感じられないほど小さいのです。

実際、マイナス金利が導入された頃からを境にゴールドに注目する投資家が増えています。

心理的な節目である1300ドルを超えると、そこから参戦する投資家が増えることが予想されます。

ゴールドに投資するには、どんな方法があるのでしょうか?

最もポピュラーな方法は、金ETFに投資することだと思います。SPDRゴールド・シェア(ティッカーシンボル:GLD)というETFが代表銘柄になります。

次に金鉱株に投資するETFもあります。これには2種類あって、大型金鉱株に投資するETFがヴァンエック・ベクトル金鉱株ETF(ティッカーシンボル:GDX)、小型金鉱株に投資するETFがヴァンエック・ベクトル・ジュニア金鉱株ETF(ティッカーシンボル:GDXJ)になります。

一般に小型金鉱株には操業コストが高く、採算割れの企業が多いのが特徴です。その関係で倒産リスクも大型金鉱株よりも大きくなります。実際、小型金鉱株はこのところの金価格の下げで、かなり経営的に苦しくなっている企業が多く、そのことは逆に言えばゴールドが反転すると業績のリバウンドも大きいことを意味します。

このことから金価格上昇局面ではGDXJの方がGDXよりも上昇ピッチが速くなる傾向があることを頭に入れておきましょう。

【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】

⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2026年2月1日時点】

「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

|

【SBI証券のおすすめポイント】 |

|

| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |

|

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |

|

| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |

|

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |

|

| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |

|

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |

|

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

|

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |

|

| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

|

| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |