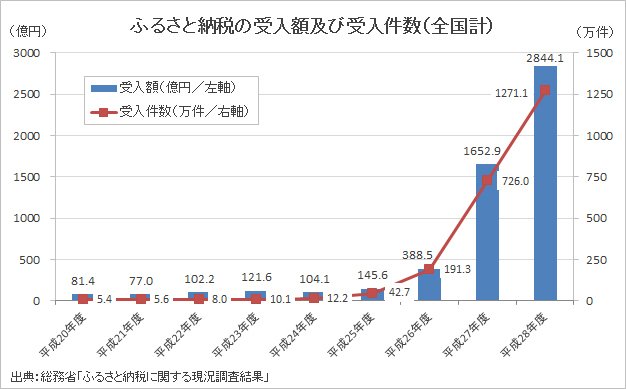

2017年7月、総務省から、昨年度のふるさと納税の実施状況についての報道発表があった。2016年4月より2017年3月までに実施されたふるさと納税の総額は2844億円(件数ベースでは1271万件)と、伸び率はやや鈍化したものの対前年比1.7倍に拡大した。

このように順調な伸びを見せるふるさと納税だが、同制度については賛否両論が存在する。この4月には、同じく総務省から返礼品のあり方について各自治体に対して「指導」的な通知が出されるなど、そのあり方についての議論はますます盛り上がりつつある。

そこで、本コラムでは、論点を整理しつつ、ふるさと納税が現場に与えている効果や影響について事例の分析を行っていくこととする。まず、今回は地域のローカル企業が、ふるさと納税をきっかけとして新規事業に乗り出し、成功している事例を紹介する。

「ふるさと納税は税収の偏りを生む」と言われるが

その市場規模は地方交付税の1.8%に過ぎない

先に、論点をいくつか整理しておく。ふるさと納税でよくまき起こる議論は、「本制度は単に税収を都市部から地方への付け替えているだけであり意味がない」というものだ。

全国で収められる税金は地方交付税によって全国に最適に再分配されている、という前提に立てば、ふるさと納税のように各個人が納税先を選べるような制度は、税収の配分の最適化をむしろ歪めてしまうものになる。にもかかわらず、なぜこのような制度が存在するかといえば、それは、本制度が税収の地域間移転を目的とするものではなく、各個人が各地域を応援する手段として位置付けられているから、ということになる。

しかし、現実的には地域間の税収移転は結果として起こっているので、冒頭のような批判は今後も出続けるであろう。そして、その批判への100%納得できる答えはおそらく出てこないのだが、筆者の理解では、地方交付税の総額が平成28年度で15.6兆円である一方、ふるさと納税の総額は2844億円であり、これだけふるさと納税をめぐる議論が盛り上がっていても、結局その総額は地方交付税総額の1.8%にしか過ぎず、金額的にはほぼ誤差だということだ。

地方交付税の金額がほんの数パーセント変化すれば、ふるさと納税の金額などは吹き飛ぶわけである。地方交付税の使い方をより効率化すれば、すぐに捻出できるぐらいの金額であろう。

ふるさと納税によって生み出される

1090億円の官製需要の是非を考える

しかし、だからと言って、税金を無駄遣いしていいわけではない。やはり、その効果検証が重要となる。

無駄使いに関連して、ふるさと納税でよく登場するもう一つの批判は、「税金が牛肉に化けて、個人の私腹を肥やすだけのけしからん制度だ」というものがある。

総務省の発表によると、ふるさと納税の総額のうち返礼品の調達に使われた金額は1090億円であるが、それらは、返礼品を提供している企業の売り上げになる。まさに官製需要だが、ここで検証すべきは、この1090億円の効果だ。

これまでの国による地方支援策は、単なるばら撒きでしかなかった。しかし、この1090億円は、魅力ある商品を提供し、積極的にマーケティング活動を行なった企業のみが獲得できた売り上げということになり、各地域での創意工夫、競争を促している側面もある。

もっとも、実際には、寄付額に対して高額な返礼品を提供する自治体(返礼率の高い自治体)の返礼品が選ばれてきた傾向にあるので、単に値引きしたところにお金が集まったという事情はある。

ちなみに、国は平成29年度の地方創生関連予算として1.7兆円を超える予算を計上しており、ふるさと納税による返礼品の売上総額はその6.22%に相当する。6.22%の予算で、地方の事業者が首都圏を中心とした目の肥えた消費者と繋がり、創意工夫を行い、競争をし、ビジネスのやり方を学ぶきっかけが提供されたと考えれば、1090億円はもしかすると地方の事業者支援予算としては妥当なものとなり得るかもしれない。逆に、もし地方の事業者が何も学ばずにふるさと納税バブルに浮かれるだけならば、本制度の意義は低くなる。

そこで、今回はまずは有意義な事例の紹介をする。

鱧を加工品にすることで、

付加価値向上に成功した事例

鱧(ハモ)をご存知だろうか? 高級魚で京料理の食材というイメージが強いかもしれないが、関西ではスーパーにも売っており、自宅の食卓にも並ぶ日常的な食材である。

鱧料理と言えば湯引きや天ぷらのイメージが強いかもしれないが、私の個人的なオススメはフライだ。アジフライのように鱧にパン粉をつけてフライにするのである。これが、絶品の夕食のおかずになるのだが、残念ながら、関東では鱧を提供している飲食店でも「フライ」を置いているところはお目にかかったことはないし、自宅で鱧のフライを作りたいと思っても、関東ではスーパーに鱧は売っていない。

鱧の見た目はウナギのようだ

鱧の見た目はウナギのようだ

そんな鱧だが、ふるさと納税の返礼品で届けてもらえば、自宅で鱧のフライを堪能することができる。

鱧を返礼品として扱っている自治体はいくつか存在するが、鹿児島県志布志(シブシ)市では、市内の丸八水産という水産会社が鱧の返礼品を提供している。鱧には大量の小骨があり、その骨の処理が大変で、加工をするのは容易ではない。よって、同社も以前は、地元の市場で買い付けた鱧をそのまま関西の業者に販売するだけの卸売業を行なっていた。上の写真の状態の鱧をそのまま右から左に流す商売では利幅が薄い。付加価値が低いわけだ。

しかし、この鱧を自ら加工して商品化すれば利幅は上がる。つまり、付加価値が高まる。丸八水産では、地元の商工会の補助金のサポートを受けて、2年前に鱧の骨切りの機械を導入し、自ら加工業に進出をした。そして、鱧をふるさと納税の返礼品として提供し始めたのである。

加工業に進出したことで、丸八水産では鱧をさばいて加工していくという仕事が発生し、それに伴って雇用も発生する。そのプロセスは、写真の通りである。まず、生きたままの鱧を3枚おろしのようにさばいていく。

<写真2>加工所に入ってきた生きた鱧は、素早くさばかれていく

<写真2>加工所に入ってきた生きた鱧は、素早くさばかれていく

そして、平らになった鱧は、骨切り機に流されていく(写真3)。

<写真3>骨切り機に流されていく鱧。真ん中に見える平べったいのが鱧だ

<写真3>骨切り機に流されていく鱧。真ん中に見える平べったいのが鱧だ

骨切り機から出てきた鱧。細かく切れ目が入っていることがわかる

骨切り機から出てきた鱧。細かく切れ目が入っていることがわかる

湯引きにできない身の赤い鱧は

フライなどの加工品に

骨切り機から出てきた鱧は、2種類に分類される。ひとつは、身の白いもの。これは、湯引きなど見た目が重要な調理方法に適する。もうひとつは、身の赤いもの。下の写真で違いが分かるだろうか? 上2つが身が白いもの、下2つが赤いものとなる。京料理で人気の湯引きでは使えない赤い身のものも、フライなどの加工品として有効活用する。

鱧は身の白さに応じて、用途が変えられる。上2つは身が白いもの、した2つが赤いもの

鱧は身の白さに応じて、用途が変えられる。上2つは身が白いもの、した2つが赤いもの

そこで、工場内に鱧にパン粉をつける加工場を整備した。そして、スチームコンベクションオーブンも導入し、今後は蒸す、煮る、焼くが可能になり、様々な加工品に挑戦したいとのこと。これで、地方の水産企業による1次産業から2次産業への進出が、見事に完了することになる。

鱧にパン粉をつける工程

鱧にパン粉をつける工程

1台で蒸す、煮る、焼くという調理が可能なスチームコンベクションオーブン

1台で蒸す、煮る、焼くという調理が可能なスチームコンベクションオーブン

鱧の加工品は全国的にも供給量が少ないので、

人気があり利幅が大きい

その他、鱧しゃぶ、鱧の天ぷら、鱧フライ(丸八水産ではハモカツと呼んでいるが筆者的にはハモフライだ)、鱧のつみれなど、鱧関連商品の試作、試食を積み重ねた。最終的に、それら商品をひとまとめにした鱧セットが誕生した。これをふるさと納税の返礼品として提供し始めたところ、人気となった。

返礼品で提供される鱧セット

返礼品で提供される鱧セット

なお、この鱧の関連商品であるが、丸八水産では地元のスーパーには商品提供をしていない。国内に鱧の加工品を作ることができる企業は多くないため、ある程度の利幅を獲得することができる。したがって、あくまで高級食材として全国に販売していくことを優先しているのである。

社長に今後の野望を訪ねると、今後は鱧の蒲焼を新商品として開発したいとのことである。また、ふるさと納税に頼らない販売量の拡大が見えてくれば、生産規模の拡大も検討していくだろうとのこと。

返礼品で提供してみたことで

B2C事業に参入するための気づきが

また、この丸八水産は、元々は卸売をしていたので、その感覚で当初は1パック500グラムで返礼品を提供していたが、家庭用に500グラムは多すぎるということを学んでいく。そこで、1パックの容量は200グラムに変更した。このように、B2BからB2Cに事業を拡大する際は、非常に簡単ながら見落としがちな盲点がたくさんあるが、そういう学びも返礼品の提供を通じて事業者たちは学んでいくこととなる。

「もしも、ふるさと納税の制度が終了したらどうするのか?」と聞いてみると、「今は消費者に対して提供しているこの鱧の加工品を、今度は買い付け業者に提供するだろう」とのこと。つまりは卸だ。

自社の通販サイトでの消費者向けの販売を強化していくという回答を想定していただけに、これは意外な回答であったが、加工品のニーズは十分に存在することと、利幅が高いことから、卸にしても十分に利益が取れるとのことである。不慣れな通販に特化していくのではなく、商材にあった商流で最適な利益を獲得していく、ということである。

ふるさと納税の返礼品市場は

地方の事業者の育成道場の役割も

以上のように、丸八水産の事例は、ふるさと納税の返礼品提供をきっかけに、利幅の薄い1次産品の卸売業だった地方の水産会社が、2次産業、3次産業に進出したものである。そこでは、新たな設備の導入や工場の増築、そして新商品の開発が行われており、企業の事業力が向上している。これは、ふるさと納税の返礼品市場が、間接的に地方の事業者の育成支援策として機能していることを意味する。

ふるさと納税の返礼品を提供することで、収益の上がった事業者が、今後のさらなる成長のために設備の導入や新商品の開発を行う。また、顧客リストを拡充していくことになる。さながら、ふるさと納税の返礼品市場は、育成道場の役割を果たしていると言えよう。

ふるさと納税における問題は、このような競争力強化の事例の多産につながっているのか、あるいは、こういう事例は少数派なのか、どちらが正しいのかの見極めがまだついていないという点である。今後の当コラムで、その功罪を確かめていくことにしよう。

【関連記事はこちら!】

⇒ふるさと納税の「9大サイト」の特徴やメリットを比較!最も便利なサイトはどこ?取扱い自治体数や特典は?ザイがおすすめする「ふるさと納税サイト」を紹介!

⇒【ふるさと納税】お米がもらえる自治体ランキング(2024年度版)人気の「お米」の返礼品の“重量”を比較して、おすすめの自治体をランキングで発表!

⇒【ふるさと納税】牛肉がもらえる自治体ランキング(2024年度版)人気の「牛肉」の返礼品の“重量”を比較して、おすすめの自治体をランキングで発表!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

| 【2026年2月5日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ! |

||||||

| 株式売買手数料(税込) | 投資信託 | 外国株 | ||||

| 1約定ごと | 1日定額 | |||||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |

2639本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |

||||

| 【SBI証券のおすすめポイント】 口座数では業界トップクラスの大手ネット証券で、最大の魅力のひとつは国内株式の売買手数料が完全無料なこと。取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2025年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査」の「証券業種」で9年連続1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |

||||||

| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

||||||

| ◆三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 1853本 | ○ 米国 |

|

| 【三菱UFJ eスマート証券のおすすめポイント】 MUFGグループの一員であり、さらにau経済圏と連携するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料(0円)!「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査<金融業界編>」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)のおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率はネット証券トップクラス ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化! 株初心者でもサクサク使える「シンプルな操作性」と、投資に必要な「充実の情報量」を両立できた秘密とは? ◆au PAY カード」で積立投資すると最大5%のPontaポイントがたまる! NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ |

||||||

| ▼【ザイ限定】2000円プレゼントの特典情報も掲載!▼ | ||||||

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 1936本 | ○ 米国 |

|

| 【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料! 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。HDI-Japan主催の「HDI格付けベンチマーク」2025年証券業界では、「問合せ窓口」「Webサポート」2部門で3年連続「三つ星」を獲得。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

||||||

| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |

外国株 | |||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1860本 | ○ 米国、中国 |

|

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 2024年1月からNTTドコモと業務提携を開始。「dカード」でのクレカ積立、dカード年間利用額特典による投信購入など、ドコモとの提携サービスが続々登場している。日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、約5100銘柄の米国株や2700銘柄以上の中国株を売買できる。「dカード」「マネックスカード」などの提携クレカで投資信託を積み立てると最大3.1%のポイント還元。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ! ポイント還元率は最大3.1%とトップクラスで、「dカード PLATINUM」ならお得な特典も満載! ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! ◆【マネックス証券NISA「つみたて投資枠」のメリットは?】積立対象の投資信託が264本もあり、初心者も安心の資産設計アドバイスツールが使える! |

||||||

| ▼クイズに回答+口座開設で2000円分のポイントがもらえる!▼ | ||||||

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 | 665本 | ○ 米国 |

||||

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国で設立され、グローバルに展開しているネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は約6300銘柄と大手ネット証券を圧倒。米国株の売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(上限は22米ドルで他社と同水準)。さらにリアルタイム為替なら為替手数料が無料なので、米国株の売買コストを抑えたい人にはおすすめ。米国株の情報も充実しており、米国株投資にチャレンジしたい人には、魅力的な証券会社と言える。また、日本株の売買手数料が完全無料なので、日本株を売買したい人にもおすすめ。取引アプリに搭載された対話型AIの「moomoo AI」も便利。株の基礎知識から市場動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、投資初心者には力強い味方となる。また、多くの先輩投資家たちが書き込みを行う投資掲示板は、株初心者にとって役立つ情報源となるだろう。NISA口座も利用可能。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆moomoo証券は「米国株」投資におすすめの証券会社! 為替手数料無料&約6000銘柄を24時間取引可能で、AIツールも使える“低コスト&充実のサービス”を解説 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

||||||

| ▼入金1万円以上で「最大10万円相当の人気株」が当たるキャンペーン実施中!▼ | ||||||

| ◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 55本 | - | |

| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。また、信用取引の売買手数料が完全無料(0円)なのに加え、信用取引金利の低さもトップクラス。アクティブトレーダーほどお得さを実感できるだろう。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。取引ツール「NEOTRADER」のPC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株(現物・信用)をアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった! ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流! |

||||||

| ▼積極的に売買する短期トレーダーに人気!▼ | ||||||

| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |

外国株 | |||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 | 2610本 | ○ 米国、中国 、アセアン |

||||

| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料(0円)! 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード(一般カード/ゴールド/プレミアム/ブラック)で決済すると0.5〜2%分、楽天キャッシュで決済すると0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン(楽天証券版)を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2600本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査<ネット証券部門>」では総合1位を受賞。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説!】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社! 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |

||||||

| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 ※電話注文を除く |

163本 | ○ (CFD) |

||||

| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 従来から売買手数料の安さがウリだったが、2025年9月からネット取引の場合、国内株式(現物・信用取引)と投資信託の売買手数料が完全無料に! コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の金利については、大手ネット証券よりも低く設定されており、一般信用売りも可能だ! 米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。国内店頭CFDについては、2024年度まで11年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |

||||||

| 【関連記事】 ◆【GMOクリック証券の特徴とメリットを徹底解説!】日本株の売買手数料が無料のうえ、米国株から金まで世界中の商品を売買できるCFDや高機能アプリが魅力 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは? 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現! ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! |

||||||

| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||

【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画

新規口座開設+条件クリアした人全員に

現金2000円プレゼント!⇒関連記事はこちら

| お得な限定キャンペーン! | クレカ積立がお得 | 株の売買手数料がお得! |

|---|---|---|

|

SBI証券 新規口座開設+条件クリアで もれなく2000円プレゼント! |

三菱UFJ eスマート証券 取引ツール「kabuステーション」が機能充実! |

松井証券 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円! |

| ザイ・オンラインで人気NO.1の大手ネット証券!⇒関連記事 | 「三菱UFJカード」などでクレカ積立がお得!⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |