今回は今年最後の「世界投資へのパスポート」となりますので来年の予想について書きます。私の予想は以下の通りです:

(1)日経平均の目標は1万8300円である

(2)米国株式はミッドターム・コレクション(中間選挙の年の調整)があるのでトレーディング相場に

(3)為替の目標は120円

(4)スマホ、ネット関連、資産効果の恩恵を蒙る株を避けること

(5)エネルギー・セクターに注目

(6)新興国株式はパニック売りが買い場になる

それでは順番に説明してゆきます。

日経平均の目標は1万8300円である

日本株は2014年も引き続き好調になると予想しています。1年ほど前にアベノミクスという考え方が示されて以降、日本株の値動きの大部分は、ドル/円の動きで説明できました。このような連動は、今年も続くと思います。

2013年を通じてアメリカでは歳出一斉削減、政府機関の一部閉鎖、債務上限引き上げ問題を巡る議会の迷走など、景気の足を引っ張る政治問題が噴出しました。これらの雑音のせいで「米国経済って実際のところどれくらい成長しているの?」ということがきわめてわかりにくくなりました。

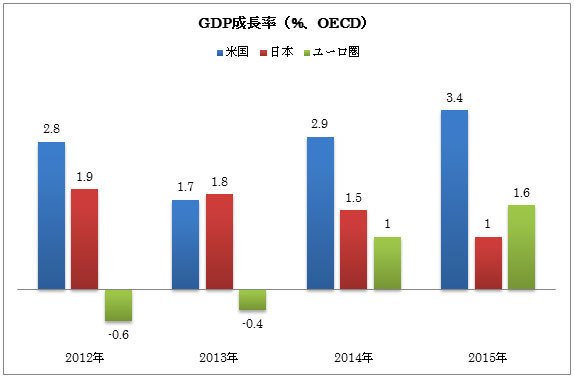

いま、その混乱が収まって、冷静に振り返ってみると、改めて米国の景気の腰が強いことが実感されています。先週商務省が発表した第3四半期のGDP成長率は+4.1%でした。これは2014年を通じて米国のGDPが+2.9%程度で成長するという最近の経済協力開発機構の予想が、決してムリな予想ではないことを示唆していると思います。

つまり米国のGDP成長率は2013年をボトムとして力強く反発することが予想されるわけです。

この一方で日本は消費税増税と、好調だった2013年との比較で、ハードルが高くなってしまうという2つの理由から2014年のGDP成長率はアメリカに比べると低くなってしまうと予想されています。

既に米国連邦準備制度理事会(FRB)は先週の連邦公開市場委員会(FOMC)でこれまで続けて来た債券買い入れプログラムを縮小しはじめることを決めました。とりあえず現行の毎月850億ドルの買い入れペースが毎月750億ドルに減額されます。雇用統計に大きな異変が出ない限り、毎月100億ドル程度が粛々と減額されてゆくことになりますので、2014年の夏には量的緩和政策は「消滅」するわけです。

下のグラフは日銀、FRB、欧州中央銀行(ECB)の中央銀行総資産を示したものです。イメージしやすい表現に言い換えれば、中央銀行の金庫にどれだけ国債などの証券類が貯め込まれているか? を示しています。

これを見ると「異次元緩和」を実施中の日銀と、FRBが積極的に債券を買い込んでいたことがわかります。

債券を買うという行為は、投資家にキャッシュを手渡すことを意味するので市場をキャッシュでじゃぶじゃぶにしていることに他なりません。これは通貨安要因です。つまりアメリカと日本が競って通貨安政策をしてきたわけです。

ところがそのアメリカはじゃぶじゃぶ政策のアクセルを踏み込むチカラを弱めはじめたのです。これは円安要因であり、日本株にとっては嬉しい展開です。なお目標価格の1万8300円というのは、単にチャート的に見た、次の節目がそのへんにあるというだけの理由です。

米国株式はトレーディング相場に

長期ベア相場で休養十分の日本株に対して、米国株は史上最高値を超えた水準にあります。だからテクニカル的には目標株価を測る手掛かりとなる拠り所が、全く無い状態です。

それに加えて、アメリカ株は前の年に+20%を超える好パフォーマンスを記録した翌年は、大体、冴えないというジンクスがあります。だから今、どんなに投資家皆が気分を良くしていても、来年は兜の緒を締めてかかる必要があるのです。

もうひとつ懸念材料として、来年はミッドターム・コレクションが来る年だという暦(こよみ)上の問題があります。

米国では大統領選挙は4年に1回で、前回は2012年でした。すると2014年はそこから数えてちょうど中間点に相当します。通常、この年に下院議員の選挙があります。それを中間選挙(Midterm Election)と言います。そしてこの中間選挙の年は、アメリカ株の経験則としてマーケットがかなりザックリ押し目を入れることが知られています。これがミッドターム・コレクションと言われる現象です。

FRBが慌てふためいて短期金利を吊り上げている状態の年が、たまたまこのミッドターム・コレクションの年に当たってしまうと、相場はひどいことになります。でもFRBが短期金利を据え置き、イールドカーブ(=利回り曲線)が正規の状態であるときは、調整は最大限でも-20%止まりであると言われます。

現在はインフレ懸念が少ないのでFRBが手荒に短期金利を吊り上げる必要性は全くありません。このため短期金利ほど低く、長期金利になるほど利回りが高くなるという、正規の状態が維持されています。

通常、ミッドターム・コレクションでつけた安値は、絶好の買い場であることが知られています。アメリカのトレーダー達が使っている歳時記、『インベスターズ・アルマナック』を編纂しているジェフ・ハーシュの研究ではミッドターム・コレクションから、その翌年の高値まで(=今回は2014年の安値から2015年のどこかで到来するであろう高値)の平均上昇率は+48%でした。

ミッドターム・コレクションは一年のうちのいつごろ到来するのでしょうか? 下は直近の2回のミッドターム・コレクションの時のS&P500指数の動きです。

いずれも6月から7月頃に安値が来ています。すると来年は、投資家としては(どうも相場がくたびれてきたな)と思ったらサッサと売り、キャッシュをこしらえて大きな買い場を待つというスタンスがベストということになるのです。

為替の目標はドル/円で120円

一方、為替の目標としてはドル/円で120円程度の円安を見ています。これは単純にテクニカル・チャートから見た大体の目安です。FRBが言及する超低金利政策切り上げのメドとして、最も頻繁に言及されるデータポイントは失業率です。「失業率が6.5%に下がるまでは、引き締めなど一切考えなくていいですから」というのがそのメッセージです。

しかし現在の失業率は7.0%なので、この肝心な数値まであと0.5%しかありません。前回の失業率の発表で、いきなり0.3%も失業率が改善したことを思い出せば、来年は春先早々にも「失業率がFRBのターゲットに達してしまった!」という、慌てなければいけない局面が来ないとも限らないのです。

セクター戦略

現在のアメリカ株でちやほやされているセクターは、「米国の景気がいつまでもぐずぐずしている中、どんどん成長している企業は、ほんの一握りしかない……その希少な銘柄群に属する株なら、少々割高でも投資しよう」という理屈から買われています。

金利が極端に低い局面では、そんな風に成長にプレミアムを払うことが常態化するわけです。だからフェイスブック(ティッカーシンボル:FB)に代表されるような、チャラチャラした銘柄が、水準にかかわらず買い進まれたのです。

しかし来年、もし米国の景気が強くなるのであれば、別に割安な株でも利益成長を示せる企業はどんどん増えるし、逆に「低金利政策はどこかで終わる」という焦りが投資家に出ます。すると2013年に流行ったネット株などのストーリーは、とたんに色あせたものになるリスクが高いです。

iPhoneに代表されるスマホも、飽和状態になっているのでリスクが高いです。またFRBのあからさまな資産効果・株高演出政策でフトコロが肥えた裕福層を相手としたビジネス……銘柄で言えばティファニー(ティッカーシンボル:TIF)などのストーリーも、手垢のつきまくった、くたびれたアイデアだと見做されるでしょう。

逆に2013年を通じて出遅れていたエネルギー株などは、まだまだ新鮮味があります。

新興国はパニック売りが出た時が買い場

最後に新興国株式ですが、一般にFRBが金利を引き上げはじめた局面では経験則的に危機が到来するケースが多かったです。メキシコのテキーラ・ショック、タイのバーツ危機、ロシアのルーブル危機など、FRBの引き締めが引き金となった新興国の混乱の例は枚挙にいとまがありません。

新興国株式は株価収益率(PER)などの尺度から見ると、極めて割安です。その意味では、2014年、あるいは2015年のどこかで新興国株式を仕掛ける、絶好のチャンスが到来します。ただ、それは今じゃないと思うのです。FRBの引き締めでパニック売りが出て、投資家が血みどろになるまで、鷹揚(おうよう)にチャンスを待ちたいと思います。

【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】

⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2025年12月1日時点】

「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

|

【SBI証券のおすすめポイント】 |

|

| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |

|

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |

|

| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |

|

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |

|

| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |

|

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |

|

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

|

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |

|

| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

|

| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |