「アベノミクス」による急激な円安、株価高騰に沸いた2013年。

為替市場では年初の1米ドル=86.67円から105円前半まで約19円も円安が進み、株式市場では日経平均株価が年初の1万604.50円から1万6291.31円まで5686.81円も値上がりするなど、「アベノミクス」相場に沸いた2013年(株価、為替レートは12月30日時点)。

しかし、一部では「株価が上がっているだけで、実体経済はよくなっていない」「株価は企業業績が伴っていない“バブル”状態」という声も聞かれる。実際のところ、「アベノミクス」の効果はどこまで波及しているのか。そして、2014年の日本経済はどうなるのだろうか。

アベノミクスの「大胆な金融緩和」の効力は?

そもそも「アベノミクス」とは「大胆な金融緩和」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」という3つの方策、いわゆる「3本の矢」によって、長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却を目指す経済政策だが、実際には「第1の矢」である「大胆な金融緩和」が安倍政権誕生後の円安・株高を招いている大きな要因となっているという。

「2013年に進行した円安・株高を『米国経済がよくなってきたからで、アベノミクスの効果ではない』という批判的な方もいらっしゃいますが、実際に為替と株価のチャートを見てみると、2012年11月14日に野田(佳彦)前首相が衆議院解散発言をしたときに劇的にマーケットが変わっている。では、そのときに米国経済が劇的に変化したかというと、そうではありません。では、なぜマーケットが劇的に変わったかというと、安倍(晋三)現首相が『従来とは異なる大胆な金融緩和を実行する』という“期待”に働きかけたからです」

そう語るのは、金融政策に詳しい第一生命経済研究所の主席エコノミスト・永濵利廣さんだ。

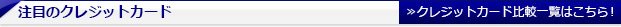

アベノミクス以前から日銀は金利を下げて「金融緩和」を行ってきた。しかし、「大胆な金融緩和」では、金利だけでなく「2%のインフレ目標導入」と「無制限の量的緩和」を打ち出した。「インフレ目標」と「量的緩和」は、どちらも欧米では当たり前に行われていた金融政策だったが、これまで日銀はどちらも積極的には行ってこなかった。しかし、2013年4月に就任した黒田東彦日銀総裁は「2年間で通貨の供給量(=マネタリーベース)を2倍の270兆円にすることで、インフレ率を2%にする異次元の金融緩和を行う」と発表した。

「実際に2013年4月以降、順調なペースで通貨の供給量は増えています。だからこそ、これまでとは異なり、円安・株高が非常に順調に進行している。昨年の衆議員解散発言があった直後から考えれば日経平均株価は約2倍、米ドル/円は20円以上も円安が進んでいるという結果が示しているとおり、金融緩和の効果が出ているんだと思います」

日銀の「量的緩和」がようやく米国FRBなどが行っている「グローバルスタンダード」に追いついた!

日銀の「量的緩和」がようやく米国FRBなどが行っている「グローバルスタンダード」に追いついた!

2008年のリーマン・ショック以降、米国FRBは利下げだけでなく、通貨の供給量を3.5倍以上に急激に増やしてきた。一方、日銀は「金融緩和」を唱えるものの、通貨の供給量を大幅に増やすことはなかった。そのため、両国とも金利は限界まで下げていたものの、円高が進む結果となっていた。しかし、上の表のとおり、日本でも通貨供給量は急激に増加しており、2013年3月には138兆円だったのが11月には192兆円、さらに12月には200兆円を超えた。しかも、2014年末までにあと70兆円を増やす予定になっている。

「大胆な金融緩和」で、日本の株価水準は欧米に追いついた!?

2012年末から2013年5月までの日経平均株価の上昇と円安の進行が急激だっただけに、その後の調整が「アベノミクスの効果が切れた」という印象もあるのかもしれないが、永濱さんは「一本調子に上がり続けるはずはない。あくまでも上昇トレンドの中で上下しているだけ」という。

「そもそもリーマン・ショックの前までは、日本と米国やドイツなど、先進国の株価水準というのは結構連動していたわけです。ところがリーマン・ショック以降、金融政策の違いで米国やドイツは株価が上昇したのに日本は下がってしまった。それがようやく日本が『大胆な金融緩和』を始めるということで、金融政策が米欧に追いついたので、株価も追いついてきたわけです。つまり、2012年末から2013年の春までは日本の株や為替が異常な水準から適正な水準に戻る過程だったから、あれほど急激に動いたわけで、あのペースで上がり続けるはずがない」

また、一方で「バブル」を懸念する声に対しても「バリエーション的にも異常な水準ではない」とも。

「リーマン・ショック以前の関係と比較すると、まだ日本の株価は米国やドイツに追いついていない。米国やドイツと同じくらい回復するのであれば、日経平均株価が1万9000円くらいまで上がってもおかしくないんです。とはいえ、米国やドイツと比べて日本のビジネス環境はまだ遅れていますから、そういった意味では米国やドイツに追いつくためには『3本の矢』の3本目の『成長戦略』が大事になってくると思います。ただ、『成長戦略』はすぐには進まないので、その分を差し引いても、日経平均株価1万6000円という水準は行き過ぎている水準ではないと思いますね。むしろ、これからは異常な円高・株安が解消されたことによって、企業業績がよくなってくるので実体経済にも波及してくるので、株価が大きく下がるということは考えにくいと思いますね」

バブル崩壊以降、初めて「中小企業の非製造業」の景気も回復!

実際、すでに実体経済がよくなってきたのは、数字にも表れている。

「有効求人倍率も6年1カ月ぶりに1倍に回復し、設備投資だって増えています。さらに、日銀短観の『業況判断DI(企業や業界の景況感を示す指数)』では、『中小企業の非製造業』 が21年ぶりにプラスになっています。これはすごいことで、例えば戦後最長の景気回復をした小泉(純一郎)政権のときも、回復しているのは『大企業の製造業』中心でした。就業者全体の中で『大企業の製造業』で働く人は1割もいないので、確かに好景気の実感はなかったですよね。でも、今回はバブル崩壊後初めて、就業者全体の半分以上を占める『中小企業の非製造業』の業況判断がプラス、つまり景気がよくなっていると実感できているわけです」

※出展:日本銀行「日銀短観」

※出展:日本銀行「日銀短観」

確かに、日銀短観の「業況判断DI」を見ると、これまではずっとマイナスが続いていた「中小企業の非製造業」がプラスになり、すべての産業で「景気がいい」と実感できる環境になっているのだ。

しかも、「中小企業」だけでなく、今回の景気回復は「地方」にも広がっている。

「地域別でみても、首都圏よりも地方のほうが回復しているんです。もちろん、公共事業の影響もあるんですが、円安で外国人観光客が地方でも増加していて、株高で地方でも消費が盛り上がってきている。小泉政権のときは『輸出主導の回復』でしたが、今回は輸出があまりよくないんですが、個人消費と公共投資、設備投資も少し増えているので、これまでの景気回復とはまったく違います」

就業者の半分以上を占める「中小企業の非製造業」、さらには「地方」でも業況判断がよくなっているということは、景気回復が一部ではなく広範囲に広がっており、底堅いとも言えるのだ。

米国の「テーパリング」が、円安・株高の追い風に!

しかも、「大胆な金融緩和」を継続する日本にとっては、追い風になるような環境も整いつつある。

「これまで量的緩和を進めてきた米国が、2014年から『テーパリング(量的緩和を進めるための国債などの資産の買い取り額を減少させる)』を始めるという状況にきています。テーパリングをうまくやらないと、例えば金利が急騰したりしてマーケットの波乱要因になるリスクもあるんですが、うまくやれれば円安が進みやすくなる。実際、2013年12月のFOMC(連邦公開市場委員会)では、『テーパリング』はやりながら、利上げの条件に従来の『失業率6.5%以下』だけでなく『インフレ率2%以上』という条件を加えることで、うまく利上げ観測を遠のかせることに成功しています」

つまり、これまで量的緩和を進めるために行ってきた資産の買い取り額を減少して、量的緩和の規模は縮小させるものの、それが「金融引き締め」を意味するものではないということを印象付けることで、景気が急速に冷え込むのを回避させたのだ。

しかし、「金融緩和」が出口に向かう(=近い将来、金利が上がる)米ドルは買われ、「金融緩和」を継続する(=低金利が続く)円は売られて、さらに円安が進みやすい環境になる。しかも、米国の経済も大きく混乱することがなければ、日本にとっては円安・株高のトレンド今後も続く可能性が高まるということだ。

2014年も上昇トレンド継続!

日経平均株価は2014年前半に1万8000円へ

では、そんな日本経済は2014年にどうなるのか。永濱さんに日経平均株価の予想レンジを聞いてみると……。

「日経平均株価は1万4000~1万8000円くらいで考えています」

実体経済がよくなってくると予想している割には控えめな予想だが、その理由は「消費税の増税」だ。

「もし、消費増税をしなければ、もっと上がる可能性もあったと思うんですが、ただ、逆に言うと消費税を上げれば景気が悪くなると、ある程度は覚悟しなければいけなかったのが、マーケットが大きく動いたことで景気の腰折れは避けられる可能性がある。そうすると、株価もそれほど下がらないのではないかと思います」

とはいえ、やはり消費増税の影響は大きく、予想レンジの高値1万8000円をつけるのは、2014年の前半だと予測している。

「2014年の前半は日銀の追加の金融緩和の期待もありますし、円安が進んでいるので今期の企業業績の上振れも期待できます。また、何といってもNISAが始まるので、個人投資家の資金流入も期待できます。一方で2014年の後半になると、消費増税の悪影響が表面化してきたり、米国の中間選挙を控えて不透明感が高まったり、米国の利上げ観測も高まってきたりするので、あまりいい材料がなくなってしまう。2014年の春に株価はピークアウトして、また年末くらいから上がり始めるという感じじゃないでしょうか」

では、注目すべきセクターはどこなのか。

永濱さんが注目しているセクターは、やはり円安の恩恵を受ける業界だ。

「引き続き、円安が進むということになると、輸出関連は引き続きいいとは思いますが、自動車や電機は2013年に上がってしまった感じもします。2014年は設備投資が本格化すると思うので、機械関連はいいんじゃないかと思いますね。あとは、2014年には東南アジア以外にも観光ビザの発給条件の緩和をする可能性があるので、外国人観光客関連やレジャー関連も引き続き注目です。また、円安・株高がさらに続けば、金融なんかも当然いいでしょうね」

一方で、注意が必要なのは建設などのインフラ関連。

「2013年は補正予算で10兆円の大型補正をやったんですが、2014年の追加の補正予算は5.5兆円。公共事業だけの規模で考えると、2014年度は減ってしまう。さらに、人材不足や資材不足という話もあるので、建設関連に関しては2014年は注意が必要だと思います」

2020年には日経平均株価2万5000円超えも!?

そして、為替の予想レンジは1米ドル=95~110円台。

「為替は動くときは大きく動くので、場合によっては1米ドル=120円くらいまでいく可能性もあるとは思うんですが、それはあくまでオーバーシュート。また、90円台後半、95円くらいまでの円高になる可能性はあるんじゃないかと考えています」

ただし、ユーロ/円に関しては注意が必要とも。

「ユーロ圏ではインフレ率が下がってきていて、追加の金融緩和の期待が高まっています。それと、ユーロは2014年に銀行監督を一元化することが決まっていて、その前にストレステストのような査定をすることになっている。もし、そこで何か問題が出てくると、ユーロの上値は抑えられる可能性もあります」

とはいえ、2014年以降もしっかりと金融政策を実行していければ、円安・株高のトレンドは続き、消費増税による悪影響もそれほど大きくならないというのが、永濱さんの日本経済に対する見方だ。

「現状ではマネタリーベースを270兆円にするという2014年末までしか計画は出ていないんですが、日銀の黒田総裁は2015年以降もデフレから脱却するまで金融緩和を続けるというスタンスだと明言している。長いスパンで考えても、米国が『テーパリング』で金融引き締めの状況に移っていく環境では、過去を振り返っても将来的に円安・株高が続きやすい。ですから、今後も株価は上がったり下がったりというのはあるでしょうけど、基本的には上昇トレンドの中での調整という形だと思います」

では、2014年以降、長期的に日経平均株価はどこまで上がるのだろうか?

「私は2020年、東京五輪の開催までに2万5000円を超えると思っています。NISAは投資を始めるには絶好のタイミングだと思いますね」

過去に日経平均株価が2万5000円だったのは、1991年の11月まで遡る。2013年に始まった「異次元の金融緩和」が、日経平均株価も「異次元」に連れて行ってくれることに期待しよう

【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】

⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2026年2月16日時点・最新情報】

|

||||

| 還元率 | 年会費 (税込) |

ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |

カード フェイス |

◆三井住友カード(NL) |

||||

| 0.5~7.0% | 永年無料 | VISA Master |

iD |

|

| 【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※)する! さらに、獲得できる「Vポイント」は、さまざまな他社ポイントに交換できるほか、「1ポイント=1円分」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力! ※セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |

||||

| 【関連記事】 ◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短10秒発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「対象コンビニ&飲食店で最大7%還元」特典は利用価値あり! ◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&対象コンビニや飲食店で還元率7%のお得なクレジットカード!カード情報を記載していないのでセキュリティも抜群 |

||||

◆JCB CARD W(ダブル) |

||||

| 1.0~10.5% (※1) |

永年無料 | JCB | QUICPay |

|

| 【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】 18歳~39歳以下の人だけが申し込める、年会費無料のうえに通常還元率1%のお得な高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)さらに「J-POINTパートナー」の「ポイントアップ登録」をすれば、マクドナルドやスターバックス、バーミヤン、ジョナサン、ドミノ・ピザ、吉野家などで10.5%還元になるうえに(※2)、Amazon.co.jpやセブン‐イレブンなどでも2%還元になるなど(※3)、さまざまな加盟店で高還元でポイントが貯まってお得! ※1 還元率は交換商品により異なる。※2「スターバックス カード」へのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象で、店舗での利用分・入金分は対象外。※3 一部のセブン‐イレブンでは対象外。 |

||||

| 【関連記事】 ◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~10.5%のJCBの入門カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目! ◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証! ◆JCB CARD W(ダブル)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0%以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! |

||||

◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |

||||

| 0.3~1.5% (※1) |

3万9600円 | AMEX | - |

|

| 【アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードのおすすめポイント】 日本で最初に発行されたゴールドカード「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の後継カードだけに、ステータス&付帯サービスは最高レベルで、カードが金属製という特別感もあって、一般的なゴールドカードとはケタ違い。たとえば、年間200万円(税込)以上を利用してカードを継続保有すると、国内40カ所以上の高級ホテルに無料宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」は、もはや一般的なプラチナカードすら凌駕するレベルの特典だ。さらに、高級レストランを2人以上で利用すると1人分が無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」や、世界1300カ所以上の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる「プライオリティ・パス」、最高補償額1億円の「海外旅行傷害保険」が付帯するなど、もはや「ゴールドカード」の枠組みを大きく飛び越えている。また、家族カードは2人目まで年会費無料でお得(3人目以降は年1万9800円・税込)。 ※貯まるポイントをマイルに交換した場合。1マイル=1.5円換算。 |

||||

| 【関連記事】 ◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは“プラチナ”を超える“ゴールド”! 日本初のゴールドカードを受け継ぐ「新生ゴールド」を解説! ◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう! ◆アメックスの新規入会キャンペーンをまとめて紹介!「アメリカン・エキスプレス」の入会特典で、ポイントやマイルをお得に獲得しよう! |

||||

| 還元率 | 年会費 (税込) |

ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |

カード フェイス |

◆三井住友カード ゴールド(NL) |

||||

|

0.5~7.0% |

5500円 (ただし、年100万円以上の 利用で次年度から永年無料) |

VISA Master |

iD |

|

| 【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード ゴールド(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得! ※1 対象取引などの詳細は、三井住友カードの公式サイトで要確認。※2 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |

||||

| 【関連記事】 ◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで7%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! ◆三井住友カード ゴールド(NL)のメリット・デメリットを解説! 同じく“実質”年会費が無料の「エポスゴールドカード」と付帯サービスなどを比較して魅力を解剖! |

||||

◆三菱UFJカード |

||||

| 0.5~7.0% (※1) |

永年無料 | VISA JCB Master AMEX |

- |

|

| 【三菱UFJカードのおすすめポイント】 通常還元率は0.5%だが、セブン‐イレブンなどのコンビニのほか、オーケー、松屋、ピザハットオンライン、くら寿司、スシローなどでの利用分は還元率7%にアップするほか(※1)、カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定するなどの参加条件を満たしたうえで「MDCアプリのログイン」や「三菱UFJ銀行の住宅ローンの利用」といった条件を達成すると、対象店舗での利用分が最大20%グローバルポイント還元に!(※2)しかも、カードの利用で獲得できる「グローバルポイント」は、スマートフォンアプリ「MDCアプリ」を利用することで、さまざまなギフトカードに“即時交換”できるのもメリット! ※1 セブン‐イレブンや松屋などでは還元率7%。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレスのカードは優遇対象外(予告なく内容を変更または終了する場合あり)。「1ポイント=5円相当」の商品に交換した場合の還元率。Apple PayはQUICPayでの利用が対象(Apple PayとQUICPayはMastercardまたはVisaのみ利用可能)。※2「カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定」「MDCアプリからエントリー」という2つの参加条件を満たすと、ポイントアップ条件の達成状況に応じて対象店舗での還元率が最大20%にアップ(AMEXブランドのみ一部加盟店が最大20%ポイント還元の対象外。最大20%ポイント還元には利用金額の上限など、各種条件・留意事項あり。詳細は遷移先の公式サイトを要確認)。 |

||||

| 【関連記事】 ◆「オーケー」「オオゼキ」「東武ストア」などのスーパーでも7%還元になる「三菱UFJカード」は主婦にもおすすめ! コンビニや飲食店だけでなくスーパーでもお得! |

||||

◆楽天カード |

||||

| 1.0~3.0% | 永年無料 | VISA JCB Master AMEX |

楽天Edy (楽天Edyへの チャージ分は 還元率0.5%) |

|

| 【楽天カードのおすすめポイント】 楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0%だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0%以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0%以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! |

||||

| 【関連記事】 ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門) ◆「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |

||||