<今回のまとめ>

1.人民元の切り下げで、センチメントは悲観に傾いた

2.しかしイベント・リスクは高くなっている

3.米国の利上げは中国政府の努力を台無しにしかねない

4.人民元の切り下げが、これで打ち止めになる保証はない

5.新しい不確実性が生じた以上、慎重に行動すべし

人民元切り下げで投資家はビックリしたが、

いまは落ち着きを取り戻した

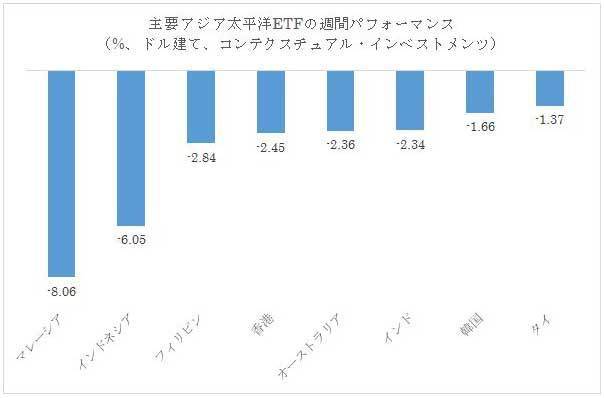

先週、中国人民銀行が人民元を切り下げました。これに驚いた世界のマーケットは新興国市場を中心に調整しました。

その後、中国人民銀行が市場をなだめるコメントをしたため、人民元相場は落ち着きを取り戻しています。

センチメント的には反発もあるが

今後1~2カ月のスパンでは注意が必要

米国の株式市場の参加者のセンチメントを見ると、かなり悲観が増え、目先的には相場が底入れしやすい状況となっています。下はブルベア指数です。

ブルベア指数とは、全米の株式ニュースレターの「強気」ないしは「弱気」を集計したもので、米国で最も歴史の古いセンチメント指標のひとつです。

この指数は、「強気が多ければ多いほど、相場は逆に下がる」という風に解釈します。つまり逆指標というわけです。現在は強気が40.2で去年の10月22日以来、最も少なくなっています。これは買い場が近いことを示唆しています。

このため今週はマーケットが反発してもおかしくないと思います。

ただ今後1~2か月の展望を考えると、イベント・リスクは極めて高いと思います。

米国の利上げを巡る不確実性。

市場関係者はほぼ50:50と予想

その最大のものは米国連邦準備制度理事会(FRB)の次の出方です。具体的には米国の政策金利であるフェデラルファンズ・レートを、現行の0~0.25%から0.50%へ引き上げるかどうかが注目されています。

その可能性を知るひとつの方法として、先物市場で取引されているフェデラルファンズ・フューチャーズの価格から、トレーダーたちがどのくらいの確率で利上げが実施されると織り込んでいるかを逆算する方法が知られています。

説明が煩雑になるのでその計算方法は今回省略しますが、結論として、先週金曜日(8月14日)の段階で市場参加者は「45%の確率で9月17日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げがある」と見ています。

45%の確率は、限りなく50:50に近いです。つまりどちらに転んでもおかしくないわけです。

もしFRBが利上げしたら、

米中の関係が市場に不安を与える

もし9月17日にFRBが利上げしたら中国は苦しい立場に追い込まれます。なぜならこのところの1年物貸出基準金利の利下げ(現行は4.85%)や人民元の切り下げは、いずれも中国経済をテコ入れするための措置だったからです。

この場面でFRBが利上げすると、それはドル高要因であり、せっかく切り下げた人民元が、また各国通貨に対して強含むことを意味します。これは中国の努力を台無しにする行為です。

もし中国とアメリカとの間で金利政策面での協調が無いと投資家が感じると、それはちょうど1987年にドイツとアメリカの不協和音がブラックマンデーの引き金になったように投資家を不安に陥れるでしょう。

先週の人民元切り下げで

中国経済がプラスになるかは未知数

もうひとつの不確実性は、中国経済の減速が、実際、どのくらい深刻か? という問題です。

先週の人民元切り下げは、言うまでもなく景気を支援する意図でなされたものです。しかし3%程度の元安誘導が、実体経済にとってどれほどプラスになるかは未知数だと思います。

中国政府は、更なる利下げを打ち出してくる可能性があります。しかし前回、中国人民銀行が1年物貸出基準金利を引き下げたときは、市場参加者は(中国経済は、そんなに深刻な状態なのか?)とこれを嫌気し、株式市場が急落しました。つまり中央銀行が後手に回っている観が否めないわけです。

中国政府だって間違える事はある。

ダラダラとした人民元安が続く可能性も

このような一連の出来事は投資家に(中国政府だって間違える事はある)という印象を与えています。つまり完全無欠のオーラが消えてしまったわけです。

同様のことは日本も過去に経験しました。1980年代までは欧米人は(日本の通産省は、やること成すこと、すべて完璧だ)という尊敬というか畏怖(いふ)の念を抱いていました。しかしバブル崩壊後は、一転して、何をやっても上手く行かないという焦燥(しょうそう)にさいなまれたのです。

いま、中国の経済運営は、魔法が消えかかっている大事な局面に来ています。よく「景気は気から」と言いますが、国民や事業主の中国政府への信頼感が失われると、取り返しのつかないことになるリスクがあるのです。

いくら中国人民銀行が「今回の人民元の切り下げは、これで終わりだ」と主張しても、人民元の切り下げが景気浮揚効果を目指しているものである以上、肝心の景気が上向かないことには切り下げを打ち止めにすることは出来ないのです。その場合、ダラダラとした人民元安が続く可能性は排除できないでしょう。

つまり先週、中国人民銀行が人民元と米ドルとのペッグをやめてしまったことは、喩えて言えばパンドラの箱を開けてしまったのと同じだということです。これからどんな災いが世界経済に降りかかってくるかは、誰にもわからないのです。

なるほど上で見たようにマーケットのセンチメントは悲観の方向に振れたので、目先的にはトレーディングBUYかも知れません。でも新しい不確実性が世界経済にもたらされている以上、我々は慎重になるべきです。

ここはキャッシュポジションを高く維持し、守りに徹することをお勧めします。

【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】

⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

【2026年2月1日時点】

「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

|

【SBI証券のおすすめポイント】 |

|

| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |

|

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |

|

| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |

|

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |

|

| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |

|

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |

| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |

|

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

|

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |

| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |

| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |

|

| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

|

| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |