みなさんこんにちは、個人投資家の立川一です。

前回は、米国株や「J-REIT」を活用した「増配株投資」の可能性を考えました。

【※関連記事はこちら!】

⇒高配当な「米国株」や「J-REIT」の魅力を分析!増配株投資で成功した投資家が実践する「米国株」と「J-REIT」を利用した「分散投資」の戦略を公開!

現在、私は日本の株式市場での「増配株投資」が有利だと考えていて、資金は日本株に偏っていますが、米国株や「J-REIT」には日本株にはない良さもたくさんあるので、ぜひ、読者の皆さんもポートフォリオに少しずつ取り入れていただければと思います。

そして、今回は私が米国株や「J-REIT」以上に、今、もっとも注目している「インフラファンド」を取り上げてみたいと思います。

「インフラファンド」は、「J-REIT」とよく似た上場投信。

注目度は低いが、分配金利回りの高さと安定度は抜群!

「インフラファンド」とは、「J-REIT」と似た金融商品で、「J-REIT」と同じく東京証券取引所に上場しています。「J-REIT」がオフィスビルやマンションなどの不動産を保有して、その不動産で得られる収益を投資家に分配されるのと同様に、「インフラファンド」は太陽光発電施設や港湾施設などの「インフラ」を保有して、そこらか得られる収益を投資家に分配します。2018年4月20日時点で4銘柄が東証に上場していますが、それらはすべて太陽光発電施設を保有する「インフラファンド」になっています。

「インフラファンド」の仕組みをもう少し細かく説明すると、投資法人が投資口を発行して得た資本金と借入によって「発電施設」を保有します。そして、その「発電施設」を専門的なノウハウを持って運営する「オペレーター」に賃貸し、「オペレーター」は売電して得た収益から賃貸料を投資法人に支払います。投資法人はその賃貸料を収益とし、経費を差し引いた利益を投資口の保有者に支払いますが、「J-REIT」と同じく利益の90%以上を分配すれば法人税が免除されます。

一般的な上場株式や「J-REIT」と同じように、「インフラファンド」は証券会社を通じて購入することができます。しかし、日本初の「インフラファンド」である「タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券(9281)」が上場したのは2016年6月2日で、まだ登場して2年も経過していないのです。また、現時点で上場している「インフラファンド」は4銘柄しかなく、時価総額が小さいために機関投資家が本格的に購入できる状況ではありません。このように、まだ市場でも個人投資家でもほとんど注目されておらず、分配金利回りが高め(=投資口価格は安め)で推移しているのが現状です。

2016年6月2日の上場後、一時は10万円を切るほど投資口価格は安め(=分配金利回りは高め)で推移している

2016年6月2日の上場後、一時は10万円を切るほど投資口価格は安め(=分配金利回りは高め)で推移している拡大画像表示

上場している4銘柄の「インフラファンド」の2018年4月20日時点の分配金利回りは、5~6%という高い水準にあるので、たとえ増配をしなくても分配金による投資元本の回収が短い年数で実現します。例えば、分配金利回り6.25%の銘柄なら、税引き後で分配金利回り5.0%になるので、増配をしなくても20年で投資元本が回収できることになります。

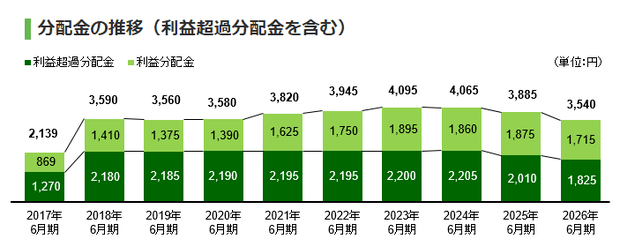

また、「インフラファンド」は現時点で高利回りであるだけでなく、利回りの安定度も抜群です。というのも、太陽光などの再生可能エネルギー源によって発電された電気は、2012年7月に始まった「固定価格買取制度」があるので、20年間、売電価格が固定されています。この「固定価格買取制度」のおかげで「インフラファンド」の収益は安定し、利回りの安定度も非常に高いのです。「インフラファンド」は安定した高利回りを望んでいる投資家に非常に向いている投資対象の一つと言えるでしょう。参考までに、いちごグリーンインフラ投資法人は、下記のように2026年までの分配金(+利益超過分配金)の予想を出しています。

※インフラファンド「いちごグリーンファンド投資法人」が公開している2026年までの分配金(+利益超過分配金を含む)の推移。2018年1月1日付で投資口1口につき、2口の投資口分割を実施しているため、2017年6月期については投資口の2分割を考慮し、実際の分配金を2で除した額を表示。なお、2017年6月期の実質的な運用期間は、7か月間。

※インフラファンド「いちごグリーンファンド投資法人」が公開している2026年までの分配金(+利益超過分配金を含む)の推移。2018年1月1日付で投資口1口につき、2口の投資口分割を実施しているため、2017年6月期については投資口の2分割を考慮し、実際の分配金を2で除した額を表示。なお、2017年6月期の実質的な運用期間は、7か月間。拡大画像表示

「インフラファンド」の利回りが高い秘密は、

減価償却の割合の高さによる「利益超過分配」!

「インフラファンド」は、現状では以下の4銘柄が上場しています。

●タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 (9281)

●いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券 (9282)

●日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 (9283)

●カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 (9284)

投資対象資産は「いちごグリーンインフラ投資法人」が「中小規模の発電量を有する太陽光発電施設を中心に投資を行う(中略)太陽光発電施設以外の再生可能エネルギー発電施設への投資に際しても、太陽光発電施設への投資に準じた検討」となっており、その他の3本は「太陽光発電設備等への投資割合90%以上(中略)それ以外の再エネ発電設備等への投資割合は10%以下」となっています。ただし、2018年4月現在の投資対象資産は、4本の「インフラファンド」すべてが日本国内の太陽光発電設備のみとなっています。

「インフラファンド」が増資と借入によって資産規模を拡大し、利益成長を目指す点は「J-REIT」とほぼ同じです。ただし、「インフラファンド」が保有する資産のうち99%は「発電設備」で、これを約20年かけて減価償却していきます。そのため、賃貸料としてオペレーターから現金(キャッシュフロー)は入ってくるものの、実際には現金支出を伴わない「減価償却費」が多額の経費として計上されるため、結果的には利益(売上-経費)として計上される金額は、実際に入ってくる現金よりも大幅に少ない状態となります。

そのため、現在は4銘柄の「インフラファンド」のすべてが「利益超過分配」を実施しています。つまり、会計上の「利益」だけでなく、「減価償却費」として「経費」に計上された一部を分配金に回しているのです。会計上の「利益」でなく、実際のキャッシュフローに基づいて、分配金を決定していると言い換えることもできます。

また、予想以上に売電できた場合の変動賃料を分配として受け取ることができるので、安定した分配金に加えて、さらに上積みされる可能性もあります。

「J-REIT」でも、保有する不動産の減価償却をしていますが、減価償却できるのは不動産の建物部分だけ(土地部分は減価償却できない)なので、「J-REIT」が保有するようなオフィスやマンションなどの土地代が高い物件では物件代に占める割合が低い一方、「インフラファンド」が保有する太陽光発電施設のような土地代が安い物件では減価償却の割合が高くなります。その分、「インフラファンド」のほうが手元に残るキャッシュフローが多くなり、「利益超過分配」も多くなるというわけです(※連載10回目で紹介した「マリモ地方創生リート投資法人(3470)」も同じ理屈で「利益超過分配」が多くなっています。そちらの解説も参考にしてください)。

【※連載10回目はこちら!】

⇒高配当な「米国株」や「J-REIT」の魅力を分析!増配株投資で成功した投資家が実践する「米国株」と「J-REIT」を利用した「分散投資」の戦略を公開!

「インフラファンド」は「インフレに弱い」のは本当か!?

電気の「固定価格買取制度」のメリットとデメリットを解説!

また、前述のように「インフラファンド」が保有する太陽光発電施設では、「固定価格買取制度」によって20年間の電気の買い取り価格が固定されています。実は、「インフラファンド」のポイントはここで、「電気の買い取り価格は、今後は徐々に下がっていくからダメだろう」「もう、有利な買い取り価格の施設を探すのは無理なんじゃないか」という疑念から、高利回りのまま(=投資口価格は安めのまま)になっているという一面もあるようです。

確かに、電気の買い取り価格は年々下がっています、しかし、実は同時に発電設備の価格や発電コストも年々下がってきています。もし、今後さらに買い取り価格が値下がりしても、その値下がり分を吸収して、最終的には十分な利回りを確保できる物件を取得することで、現状の投資口の利回りを確保できます。つまり、今後も「インフラファンド」が高利回りの分配をできるかどうかは、いかに有利な物件を取得できるかどうかにかかっています。

「インフラファンド」が成長するためには規模の拡大が必要であり、規模の拡大には増資と借入による資金調達がかかせません。しかし、せっかく調達した資金によって投資した発電施設の利回りが低ければ運用利回りも低下してしまいます。有利な発電設備を、地域分散させながら買い増すことができれば、将来にわたって安定した発電量を確保できます。そうすれば、安定した賃料を確保することができるので、運用利回りも安定します。このように規模を拡大していくことができれば、スケールメリットを生かすことができ、結果的に分配金を成長させていくことにつながるでしょう。

一方で、有利なはずの「固定価格買取制度」で電力の買い取り価格が一定ということは、「インフラファンド」はインフレに弱いのではないか、という指摘があります。

2013年に日銀は2%のインフレターゲットを導入しましたが、仮にこの目標通りに物価が上昇すれば、35年で物価は約2倍になるはずです。どんな投資でも物価上昇率を上回る利率で複利運用ができればインフレになっても問題がないはずです。現在、「インフラファンド」の利回りは5~6%超で推移しているので、税引き後でも4~4.8%超となります。この利回りが変わらないと仮定して分配金を再投資することを考えてみましょう。そうすると、「インフラファンド」に投資して4.5%の複利で運用した場合、16年で2倍、35年で4.7倍となって、物価上昇を大きく上回るので、「インフレに弱い」ということはなさそうです。

また、インフレが進行する場合、その後に設定される電気の買い取り価格がインフレに対応したものであれば、既存の発電施設の買い取り価格は上がらなくても、その後に取得する発電施設の買い取り価格にはインフレが加味されるでしょう。

とはいえ、実際に個人のポートフォリオに「インフラファンド」を組み入れる場合には、一般的に「インフレに強い」とされている株式や「J-REIT」と組み合わせて運用するのが理想的でしょう。

なぜなら、「インフラファンド」にとっての天敵はなんといっても「金利の上昇」だからです。

発電した電気を固定価格以上で売ることはできないので、売電収入をベースに賃料が決まっている「インフラファンド」は、金利が上がった場合には単純に利払い費用が増えるだけです。そして通常、景気回復や物価上昇があると、それに伴って金利も上がると考えられます。

一般的な会社や「J-REIT」の場合は、物価が上昇する効果によって金利上昇のマイナス面が相殺されるか、上手くいけばプラスになる可能性もありますが、「インフラファンド」の場合はマイナス面しか発生しません。当然、「インフラファンド」側も借入金の金利を極力、長期で固定化しており、金利上昇に備えているようです。例えば、「いちごグリーンインフラ投資法人」などは、長期借入金はすべて金利スワップで固定化しているので、金利上昇の影響は限定的になるようです。

20年後にも分配金の「二重課税」を回避できるかどうかが

「インフラファンド」のもう一つの課題だが…

「インフラファンド」についてのもう一つの懸念は、「J-REIT」と同じように「税務上の導管性」が将来にわたって認められるかどうか、という点です。

「J-REIT」の場合、「利益の90%以上を配当金に回すことによって法人課税を回避し、利子や配当課税などとの二重課税を回避する仕組み」が成立しています。この「二重課税を回避する仕組み」が「税務上の導管性」と呼ばれるものです。

「インフラファンド」においても「J-REIT」と同じように「税務上の導管性」が認められていますが、現状は「平成29年3月31日までに再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、これを最初に貸付けの用に供した日以後20年を経過した日までの間に終了する事業年度」までと決められています。つまり、20年を経過したあとも「インフラファンド」の「税務上の導管性」が認められるかどうかは不明で、その点が「インフラファンド」に投資するのを投資家が躊躇する要因となっているのかもしれません。

しかし、国は2030年度に再生可能エネルギー(水力除く)の比率を、5倍程度に拡大させることを目指しています。また、その後も再生可能エネルギーの比率を拡大させることは地球規模での課題だと考えられますし、「インフラファンド」の拡大は課題解決に直結します。これらの理由で、私は20年を経過しても「インフラファンド」は「J-REIT」と同じように恒久的な「税務上の導管性」を確保できるのではないかと考えています(注:あくまで私個人の考えです)。

「インフラファンド」は、不況になれば有利になるメリットも。

時価総額が拡大して機関投資家が参入すればキャピタルゲインも?

今回、「インフラファンド」を紹介してきましたが、存在自体を知らなかった読者の方も多かったのではないかと思います。それくらい投資家の注目を浴びていないこともあり、現在上場している「インフラファンド」はどの銘柄も時価総額がとても小さく、銀行や投信、保険などのいわゆる機関投資家の投資対象になっていません。しかし、どの「インフラファンド」も増資と借入による将来的な資産規模の拡大を目指しているので、将来的には機関投資家の投資対象となるだけの時価総額に成長できる可能性があります。それが何年先になるのかはわかりませんが、機関投資家が参入してきたときには「インフラファンド」は分配金によるインカムゲインだけでなく、キャピタルゲインも期待できるようになるかもしれません。

そして最後に、「インフラファンド」の最大のメリットとして、「不況期の強さ」を挙げておきたいと思います。何度も紹介しているように、「インフラファンド」が保有する太陽光発電施設で発電された電気は「固定価格買取制度」によって、買い取り価格が固定されています。ですので、たとえ不況になって電力需要が減少しようとも、異常気象などで曇天が続かない限りは売上がある程度、確保できる仕組みになっています。

さらに、不況下では金利が低下する可能性が高く、そうなれば確実に「インフラファンド」の金融費用が低減します。マーケットの状況によっては「インフラファンド」の投資口価格(=株価)が下落する可能性はありますが、現状の制度が大幅に改悪されない限り、不況でも業績的にダメージを受ける可能性はかなり低いと考えられます。配当や分配金を目的としたポートフォリオを組む場合、「インフラファンド」を組み入れることによって、不況や景気低迷に対するリスクヘッジとして機能することが期待できます。というのも、「インフラファンド」は「仕入れたものが必ず決まった値段で売れる」という、普通では考えられない商売をしているからです。

というわけで、今回紹介してきた「インフラファンド」のポイントをまとめました。ただし、まだ上場して年数が浅いため、私の個人的な主観・見解が多分に含まれている点には十分に注意してください。

【ポイント①】

「インフラファンド」は、安定した高い利回りに加え、分配金の上積みが期待できる金融商品(ただし、増配銘柄のように毎年のように増配は期待できない)

【ポイント②】

分配金利回りがインフレ率を上回っている場合は「インフレ」になっても心配無用。ただし、金利上昇には弱いので、株や「J-REIT」など、インフレに強い資産と組み合わせよう!

【ポイント③】

「J-REIT」同様、永続的な「税務上の導管性」が確保できれば、長期的に高利回りを維持できる可能性が高い

【ポイント④】

増資と借入によって規模が大きくなり、時価総額が増えれば、機関投資家の参入でキャピタルゲインが期待できる可能性も!?

【ポイント⑤】

不況に強い「インフラファンド」は、配当金生活を目指す個人投資家の強い見方になりうる!

さて、私は毎回、この連載で「読者のサラリーマンの方が、今と将来を豊かにするために、株式投資を活用するノウハウ」を書かせていただいているつもりです。しかし、「増配株投資」とか「元本を回収してリスクフリー」とか、はたして本当に出来るのか?という根強い疑問が残っている方も多いのではないでしょうか。次回は、そんな慎重派の読者の方々の疑問に答えます!

【※連載第12回はこちら!】

⇒「配当利回りが高い株」に投資するより重要なのは、 「増配傾向にある株」を選んで投資をし続けること! 実現間近の「配当でモトを取る」途中経過も大公開!

■立川さんが利用している証券会社はGMOクリック証券とSBI証券!

⇒GMOクリック証券の詳細(公式サイト)を見る

⇒SBI証券の詳細(公式サイト)を見る

| ◆GMOクリック証券 【証券情報⇒GMOクリック証券の紹介ページ】 | |||

| 株式売買手数料(税抜) | 詳細情報(公式サイトへ) | ||

| 10万円 | 30万円 | 50万円 | |

| 88円 | 241円 | 241円 | |

| 【GMOクリック証券のメリット】 ネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用中。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |

|||

| 【GMOクリック証券の関連記事】 ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介!NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは? グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大231回分」の売買手数料が0円に! |

|||

【※立川さんが登場する記事はこちら!】

⇒「連続増配の株を買う」だけで資産1億円超を達成! サラリーマン投資家・立川一さんが編み出したシンプル&ユニークな「増配銘柄投資法」を解説!

⇒株の配当金で暮らす生活も実現可能な投資術を公開! 株の配当が増え続ける会社を選んで投資するだけで、1億5000万円の資産を築いた会社員の投資法を紹介

個人投資家・立川 一(たちかわ はじめ)さん

(『Value Investment since 2004 長期に配当収入増加と資産形成を目指す立川一の投資日記』:https://vis2004.blog.fc2.com/)

40代のサラリーマン投資家。中学生のころから株に興味を持ち、2004年から本格的に株式投資を開始。バフェットの本に影響を受け、最初はバリュー投資からスタートしたが、次第に増配株のメリットに気がつき、現在の投資手法を確立する。趣味である楽器演奏の腕前はかなりのもので、週末にはライブ活動も行っているとか。

■「『夢の配当金生活』実現メソッド」バックナンバー

【第1回】

⇒年収500万円以下のサラリーマンが、投資歴13年で資産1億5000万円、年間配当収入300万円を実現!成功のカギは「増配銘柄への投資」を発見したこと!

【第2回】

⇒定期預金の金利より「株の配当」は数百倍もお得!増配銘柄を選べば、自動的に株価下落リスクが低く、優れたビジネスモデルの超優秀な銘柄に投資できる!

【第3回】

⇒増配株は「元本が増える銀行預金」「部屋数が増えるアパート」のようなもの! 追加投資をしなくても配当が増え、価値も上がる「増配株」のスゴさとは?

【第4回】

⇒増配株への分散投資は、預貯金よりもリスクが低い?配当金だけで投資元本を回収できる期間が短くなり、元本回収後はリスクフリーで高い配当金がもらえる!

【第5回】

⇒「株主優待」の有効活用は「配当金生活」への近道!配当だけでなく株主優待にも注目すれば、投資元本は15年以内で回収できて、リスク管理がパワーアップ!

【第6回】

⇒増配株に投資する際に参考にすべき「指標」とは?割安・割高の目安になる「PER」、資本効率の良さを表す「ROE」「ROA」など「指標」の使い方を解説!

【第7回】

⇒株式投資を始める前に直面する3つの問題を解決!「時間がない」「リスクを取りたくない」「家族の理解が得られない」という悩みを解決する方法とは?

【第8回】

⇒億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介!NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ

【第9回】

⇒サラリーマンが株式投資する前に準備すべきことは?投資資金とは別に、当面の生活費やiDeCoなどを準備して、株式投資による自分年金作りを始めよう!

【第10回】

⇒高配当な「米国株」や「J-REIT」の魅力を分析!増配株投資で成功した投資家が実践する「米国株」と「J-REIT」を利用した「分散投資」の戦略を公開!

【第11回】

⇒インフラファンドのメリット・デメリットを解説! 「J-REIT」と比較しても、「インフラファンド」には 高利回り+安定度、不況に強いなど、メリット多数!

【第12回】

⇒「配当利回りが高い株」に投資するより重要なのは、 「増配傾向にある株」を選んで投資をし続けること! 実現間近の「配当でモトを取る」途中経過も大公開!

【第13回】

⇒株式投資はそもそも「株の売買で稼ぐ」ことでなく、 「出資に応じた利益の分配=配当を受け取る」もの! サラリーマンに「増配株投資」がおすすめの理由は?

【第14回】

⇒「配当金」を再投資すれば、複利効果によって配当金 &資産増加のスピードが加速する!「増配株投資」の 優位性をさらに高める「配当金」の使い道を伝授!

【第15回】

⇒株式投資に「損切り」は必要なのか? 悪材料が出た 場合の「損切り」の必要性や増配の継続性を判断する 方法など、ネガティブなニュースへの対処法を検証!

【第16回】

⇒インフラファンドが抱える「出力制御」「自然災害」「売電価格の低下」という“3つのリスク”を解説!投資対象としてのインフラファンドに未来はあるか?

【第17回】

⇒個人投資家は「株価暴落」にどう対応すべきなのか?株価の急変に右往左往しないためには「株価の変動を気にしなくていい投資手法=増配株投資」を選ぶこと

【第18回】

⇒「資産運用」は、40~50代から始めても遅くない!40~50代が定年退職や老後に備えて「増配株投資」で資産運用するメリットと注意点をわかりやすく解説!

【第19回】

⇒配当金生活を実現するなら「日本株」より「米国株」に投資すべき!? 50年以上の連続増配株が約30銘柄もある「米国株」の魅力と注意点をわかりやすく解説!

【第20回】

⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!

【第21回】

⇒「株」を買う理由は、本当に“増配”だけでいいのか?何歳までに始めるべきなのか?など、株初心者が抱きがちな「増配株投資」の“3つの疑問”をまとめて解決!

【第22回】

⇒「高配当株」と「増配株」では、どちらに投資すべきか?「増配」は業績やビジネスモデルの“裏付け”があるが、「高配当」は株価や配当額に左右される不安定なもの!

【第23回】

⇒「増配株投資」は“コストパフォーマンス”が高い投資法なのか? 投資に必要な「手間」や「時間」を、「配当金」で回収できるかどうかをシミュレーションして検証!

【第24回】

⇒賢い「お金の貯め方&使い方」を“億超え”サラリーマン投資家が伝授! 若いうちにもっとも重視すべきなのは「経験」でも「節約・貯金」でもなく「株式投資」!

【第25回】

⇒「東証インフラファンド指数」の登場で、インフラファンドの出来高急増&投資口価格の上昇も!? 指数連動型の投資信託の設定や機関投資家の参入に実現に期待!

【第26回】

⇒米国株投資をする際に気になる「為替変動リスク」にどう対応すべきか? 配当生活を目指す個人投資家が考える「為替変動リスク」の捉え方と回避する方法!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

| 【2026年1月6日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ! |

||||||

| 株式売買手数料(税込) | 投資信託 | 外国株 | ||||

| 1約定ごと | 1日定額 | |||||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |

2638本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |

||||

| 【SBI証券のおすすめポイント】 口座数では業界トップクラスの大手ネット証券で、最大の魅力のひとつは国内株式の売買手数料が完全無料なこと。取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2025年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査」の「証券業種」で9年連続1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |

||||||

| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

||||||

| ◆三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 1853本 | ○ 米国 |

|

| 【三菱UFJ eスマート証券のおすすめポイント】 MUFGグループの一員であり、さらにau経済圏と連携するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料(0円)!「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査<金融業界編>」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)のおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率はネット証券トップクラス ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化! 株初心者でもサクサク使える「シンプルな操作性」と、投資に必要な「充実の情報量」を両立できた秘密とは? ◆au PAY カード」で積立投資すると最大5%のPontaポイントがたまる! NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ |

||||||

| ▼【ザイ限定】2000円プレゼントの特典情報も掲載!▼ | ||||||

| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 1930本 | ○ 米国 |

|

| 【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料! 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。HDI-Japan主催の「HDI格付けベンチマーク」2025年証券業界では、「問合せ窓口」「Webサポート」2部門で3年連続「三つ星」を獲得。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |

||||||

| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |

外国株 | |||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1863本 | ○ 米国、中国 |

|

| 【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、約5100銘柄の米国株や2700銘柄以上の中国株を売買できる。「dカード」「マネックスカード」などの提携クレカで投資信託を積み立てると最大3.1%のポイント還元。さらに、投資信託の保有金額に対し、最大0.26%分(年率)のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ! ポイント還元率は最大3.1%とトップクラスで、「dカード PLATINUM」ならお得な特典も満載! ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! ◆【マネックス証券NISA「つみたて投資枠」のメリットは?】積立対象の投資信託が264本もあり、初心者も安心の資産設計アドバイスツールが使える! |

||||||

| ▼クイズに回答+口座開設で2000円分のポイントがもらえる!▼ | ||||||

| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 | 665本 | ○ 米国 |

||||

| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国で設立され、グローバルに展開しているネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は約6300銘柄と大手ネット証券を圧倒。米国株の売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(上限は22米ドルで他社と同水準)。さらに為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株の情報も充実しており、米国株投資にチャレンジしたい人には、魅力的な証券会社と言える。また、日本株の売買手数料が完全無料なので、日本株を売買したい人にもおすすめ。取引アプリに搭載された対話型AIの「moomoo AI」も便利。株の基礎知識から市場動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、投資初心者には力強い味方となる。また、多くの先輩投資家たちが書き込みを行う投資掲示板は、株初心者にとって役立つ情報源となるだろう。NISA口座も利用可能。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆moomoo証券は「米国株」投資におすすめの証券会社! 為替手数料無料&約6000銘柄を24時間取引可能で、AIツールも使える“低コスト&充実のサービス”を解説 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |

||||||

| ▼入金1万円以上で「最大10万円相当の人気株」が当たるキャンペーン実施中!▼ | ||||||

| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 | 2612本 | ○ 米国、中国 、アセアン |

||||

| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料(0円)! 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード(一般カード/ゴールド/プレミアム/ブラック)で決済すると0.5〜2%分、楽天キャッシュで決済すると0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン(楽天証券版)を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2600本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査<ネット証券部門>」では総合1位を受賞。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説!】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社! 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |

||||||

| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |

外国株 | |||

| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||

| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| すべて0円 ※電話注文を除く |

163本 | ○ (CFD) |

||||

| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 従来から売買手数料の安さがウリだったが、2025年9月からネット取引の場合、国内株式(現物・信用取引)と投資信託の売買手数料が完全無料に! コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の金利については、大手ネット証券よりも低く設定されており、一般信用売りも可能だ! 米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。国内店頭CFDについては、2024年度まで11年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |

||||||

| 【関連記事】 ◆【GMOクリック証券の特徴とメリットを徹底解説!】日本株の売買手数料が無料のうえ、米国株から金まで世界中の商品を売買できるCFDや高機能アプリが魅力 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは? 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現! ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! |

||||||

| ◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||

| 0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円 (1日定額) |

0円/日 | 56本 | - | |

| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。また、信用取引の売買手数料が完全無料(0円)なのに加え、信用取引金利の低さもトップクラス。アクティブトレーダーほどお得さを実感できるだろう。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。取引ツール「NEOTRADER」のPC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株(現物・信用)をアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |

||||||

| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった! ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流! |

||||||

| ▼積極的に売買する短期トレーダーに人気!▼ | ||||||

| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||

【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画

新規口座開設+条件クリアした人全員に

現金2000円プレゼント!⇒関連記事はこちら

| お得な限定キャンペーン! | 3000円プレゼント企画! | 株の売買手数料がお得! |

|---|---|---|

|

SBI証券 新規口座開設+条件クリアで もれなく2000円プレゼント! |

岡三オンライン 1日定額プランで 手数料を大幅値下げ! |

松井証券 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円! |

| ザイ・オンラインで人気NO.1の大手ネット証券!⇒関連記事 | IPOにも注力するネット証券!⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |